EOSシステム誕生30周年インタビュー開発陣が振り返るEOSシステムの軌跡(後編)

前編では、完全電子化マウント搭載に至る足跡を紹介した。後編ではEOSをデジタル化した当時を振り返って、開発の裏舞台、デジタル技術の進化に伴うレンズの役割の変化について聞いてみる。

歴代のEOS製品。後列左より、EOS-1(1989年発売)、EOS 650(1987年発売)、EOS-1V(2000年発売)、EOS 5D(2005年発売)、EOS 5Ds(2015年発売)、EOS 9000D(2017年発売)、EOS Kiss Digital(2003年発売)

フィルムからデジタルへ進化したEOS

―従来のEOSと、デジタルのEOSとの大きな違いをまとめると何でしょうか。

塩見 フィルムの時代は、ボケとかブレはカメラそのものの機能で何とかコントロールできていました。ところがフィルムそのものは私たちカメラメーカーには扱えない領域でしたので、解像感、粒状感、感度といった性能面の改善はどうすることもできなかったわけです。デジタルの時代を見据え、この部分を我々自身の手で何とかしたいと考えていました。

本格的にデジタル化が進んだのは2000年くらいですよね。当初のキヤノンには、フィルムメーカーが従来培ってきた画作りのノウハウがほとんどありませんでした。そんな状況で、映像のデジタル化に取り組みはじめ、最初はビデオ、続いてコンパクトカメラ、一眼レフは最後でした。

画作りを含めた信号処理に関しても当時は各部門で個別に取り組んでいましたので、トータルの開発効率も決して良くありませんでした。そういった背景の中でとにかくデジタルカメラ専用の映像エンジンを開発し、すべての処理をワンチップで完結できるようなストレスフリーのシステムを作り上げる必要があるという結論が出たのです。

画像処理を一手に引き受ける映像エンジンDIGIC。デジタル一眼レフのEOSとしては、EOS D30(2000年発売)に初めて搭載。当時はまだ「DIGIC」の名称がついておらず「映像エンジン」と呼んだ。

―DIGICですね。コンパクトカメラと一眼レフカメラで同一のLSIを搭載していることが話題にもなりましたね。

塩見 そうです。当時そういう専用の映像エンジンを開発する部隊が組織化されたのは強みでしたね。世の中の流れをいち早く汲み取り、キヤノンの中の体制変更などがうまくかみあった結果だと思います。

デジタル化したEOSの開発事情

―開発体制も大幅に変わりましたか。

塩見 デジタル機器開発において、ハードウェアとソフトウェアは完全分業となりました。EOSの開発もデジタルになってからは特にそうなりましたし、しかもメカ担当の中でも分業が進んでおり、少人数での開発は困難となりました。役割はどんどん細分化されており、EOSに関わっている人的リソースは、当初の10倍規模近いと思います。

でも関係者が10倍になっても、EOSの開発では分野の違う者同士のコミュニケーションが密ですね。人間くささがあります。そこが一般の工業製品や家電製品とは違うところです。

海原 写真好きが作っているのがEOSというイメージですね。趣味と仕事が近い人たちが多いです。カメラはメカ、光学、電気が連携できてこそ成立します。そのために、オプトロニクス、メカトロニクスの両方をカバーする人間がいます。そこが重要なんです。

―初期のEOSと比べて開発の規模はどれくらいになっているのでしょうか。

塩見 昔はハードウェア主体だったんですが、今はデジタル関連のファームウェアの開発工程が製品の日程を支配しています。機種数も多いですしね。特に、DIGICは非常に大規模なLSIになっていて、初期の100倍近いゲートサイズに達しています。当然、ソフトウェア開発も相当な規模になっているので、どのメーカーでもそうだと思うのですが、開発評価にもかなりの時間を費やしています。おのずと一人一人が把握できる領域は狭くなってきています。

海原 自分がやっているところは狭いけれども、製品全体を見据えながら仕事ができるのがカメラシステムなのでしょうね。自動車メーカーから移籍してきた人を知っていますが、製品全体を見ていたいと転職したそうです。今活躍していますよ。技術者としては製品を見据えながら仕事ができるところがいいようです。

新しいカメラの企画がスタートするときには、このカメラをどうしようかなどと考えるための合宿をするんです。それでモチベーションがあがります。他社を意識しながら、ああでもない、こうでもないと議論します。ハードとソフト、壁を作ってしまうこともありません。互いの歩み寄りによって相乗効果も出てくるのです。

分野の違う開発者同士の歩み寄りにより相乗効果も出てくるはず。(海原)

画像処理技術の進化におけるレンズの役割

―画像処理の技術が進化すると、レンズの役割はそれほど大きなものではなくなってしまうのでしょうか。

塩見 例えば、光学収差は画像処理である程度補正することはできますが、光学設計情報を加味した画像補正を行う方がより最適な画質になることは事実です。単に画像から判別した画像処理だけでは限界があるんですね。その一方で、光学だけでは何十万円、何百万円もするようなレンズを使わなければ得られない撮影画像を、ソフトウェアだけで実現するといった動きもあります。

カメラの最終画質は光学性能を含めてのものであり、センサーの情報だけではなく、光学の情報も加味することが非常に重要なポイントです。

DLOオフ

DLOオン

デジタルレンズオプティマイザは、収差や回折などを精密なデータに基づいて理想的な画像に補正する。

―デジタルレンズオプティマイザ(DLO)は、撮影された写真データと理想とのズレを取り除くそうですが。

早川 画像処理はデジタル化で高画質を実現するキーとなる技術の一つです。他社もいろいろ取り組んでいるようですが、キヤノンなら何ができるかと考えてDLOを開発しています。EFレンズは人間が見たものは忠実に、また人間の眼ではよく見えないものまでも含めて高画質に写し取ることを狙って開発しています。DLOは自社製レンズからの固有の情報を基により高画質を実現し、人間の眼を超える画像情報を作ることを目指しています。

光学ファインダーを覗いて見えるのは現実世界が画像になる前の世界です。一方、EVF(電子ビューファインダー)では撮影画像に一部の画像処理を加えた世界を覗いていることになります。EVFと光学ファインダー、それぞれに良いところはあって、EOSはそれぞれのよさを製品に引き出していくことを考えています。

デジタルレンズオプティマイザ(DLO)の原理

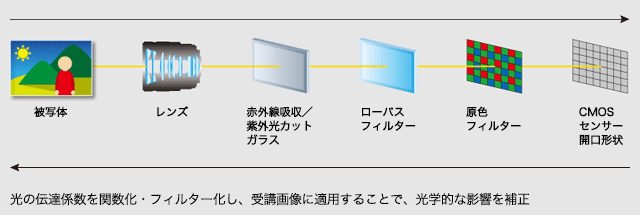

レンズを透過した光が撮像素子に届くまでの間に、画質低下の原因となるレンズの収差や回折現象、ローパスフィルターなどの影響を回避するのは難しい。デジタルレンズオプティマイザ(DLO)は、これらの影響を補正して解像感を向上させる画像処理技術だ。光学設計における理想値は明確であるため、精密なデータに基づいて補正を実施する。各レンズやカメラ内のフィルターに関するデータを基に画質低下の要素を関数化。その結果を逆関数にして撮影画像に適用、収差や回折の影響を打ち消して画質が低下する前の状態に近づけるのだ。

―レンズは見えている光以外にも、画像に関するさまざまな情報をカメラに送るような考え方なのでしょうか。

早川 レンズの役割は変化していますね。2000年の少し前からデジタル化が進み、撮像素子に送る光学情報を高度なものにしていかなければならなくなりました。レンズ単体でも高画質な画像を形成した上で、画像処理を加えるともっと良くなります。画像処理技術を活用することも考えていくことも必要になっています。

レンズの設計は最終的なバランスが重要です。高画質化を図るにはレンズそのものを大きくすれば良く、光学性能はどんどん高くなります。カメラという道具としては、性能ばかりを追いかけるのではなく、大きさとのバランス解を求めることが求められます。

―画像処理技術が進化してくると、ハードウェア自体はそれほど高画質である必要はないのではありませんか?

柏葉 最新のカメラと最新のレンズの組み合わせでいい画が撮れるのは当たり前ですが、交換レンズシステムを選んで使っていただくからには、どのカメラにどの交換レンズをつけても納得いただける画を出せなければ意味がありません。そうなると、画像処理の進化だけに頼らず、レンズ自体を高画質にしておく必要性はまだまだあると考えています。

互換性も保てていなければ交換レンズの意味がない。(柏葉)

これまでのレンズとこれからの課題

2016年8月、EFレンズは累計生産本数1億2,000万本を達成。カメラ用交換レンズの累計生産本数において世界最多記録を更新した。

―この30年間のレンズを大きく総括するとどのようになりますか。

早川 最初の10年はAFレンズを揃える時代で、次は手ブレ補正技術を順次搭載する時代、そしてほぼ同時にデジタル化の時代が始まりました。

さらに、現在は写真を鑑賞するサイズがとても大きくなっています。かつてはプリントではサービスサイズ、大きくても四つ切り程度で鑑賞するのが当たり前でした。ところが今は大型液晶モニターで鑑賞し、場合によっては等倍表示でも確認します。そのため交換レンズの画質に対するユーザーの目がとても厳しくなりました。だからこそ、レンズ単体の光学性能を画面の周辺まで含めて高めるようにしています。

EF75-300mm F4-5.6 IS

USM(1995年発売)

35mm一眼レフカメラ用交換レンズとして、世界初の手ブレ補正レンズ。シャッター速度換算で約2段分の補正効果が得られる。

柏葉 1990年も節目でしたね。AF化とともにFDマウント時代にはなかった課題も出てきていたのですが、この年に超音波モータ―を安定量産できる技術と同時に、インナーフォーカスのズームレンズ機構を開発できたことで、AF速度、静粛性、フィルター枠非回転でのフードやフィルターの使い勝手などを向上させたレンズを、手頃な価格で提供できるようになりました。

早川 Tシリーズ用のAFレンズには出っ張り部分がありました。既存のレンズにモーターをとりつけていたからです。EFレンズでは、それを円筒のレンズ内に収める必要がありました。また、最初から超音波モーターを開発していて静かで快適なAFができるようにしました。超音波モーターはハイグレードのレンズだけではなく、標準的なレンズにも搭載できるようにバリエーションを増やし、「快速、快適」を実現しています。

―今後レンズはどのように進化していきますか。

早川 今後は、静止画ばかりではなく動画も快適に撮影できることが求められます。そのためにアクチュエーターを進化させる必要性が出てきています。撮影スタイルが多岐にわたるようになってきたということですね。静止画では速くピントを合わせて、逆に動画ではゆっくりピントを合わせてほしいという要望があります。相反することなのですが、EOSは静止画と動画、両方を撮るカメラシステムとして一層進化させなければなりません。

村上 実は、DIGICのように派手に公開はしていないのですが、レンズ内制御エンジンというのもあるんです。このエンジンは2000年代の半ばに開発し、搭載しました。カメラとの通信速度の向上はもちろんですけど、超音波モーターを制御するための機能や手ブレ補正効果を高めるための機能を搭載し、レンズ機能の向上を図っています。今後、DIGICと共にさらなる進化を図りカメラシステムを進化させますので期待してください。

早川 カメラもレンズも、互いにコミュニケーションを行ってどんどん進化しています。これからの30年もぜひご期待いただきたいですね。

奥:EOS 650(1987年発売) + EF70-300mm F4-5.6 IS II USM(2016年発売)、手前:EOS 9000D(2017年発売) +

EF35-70mm F3.5-4.5(1987年発売)

EFマウントは、カメラとレンズが電気的にコミュニケーションするという考え方を根底に持つ。EOS

650に最新のレンズを装着しても問題なく動く。逆にEOS 650と同時に発売された30年前のレンズを最新のEOS 9000Dのカメラに装着しても正常に動作する。

―ありがとうございました。