制作プロセス

綴プロジェクト作品が

できるまで

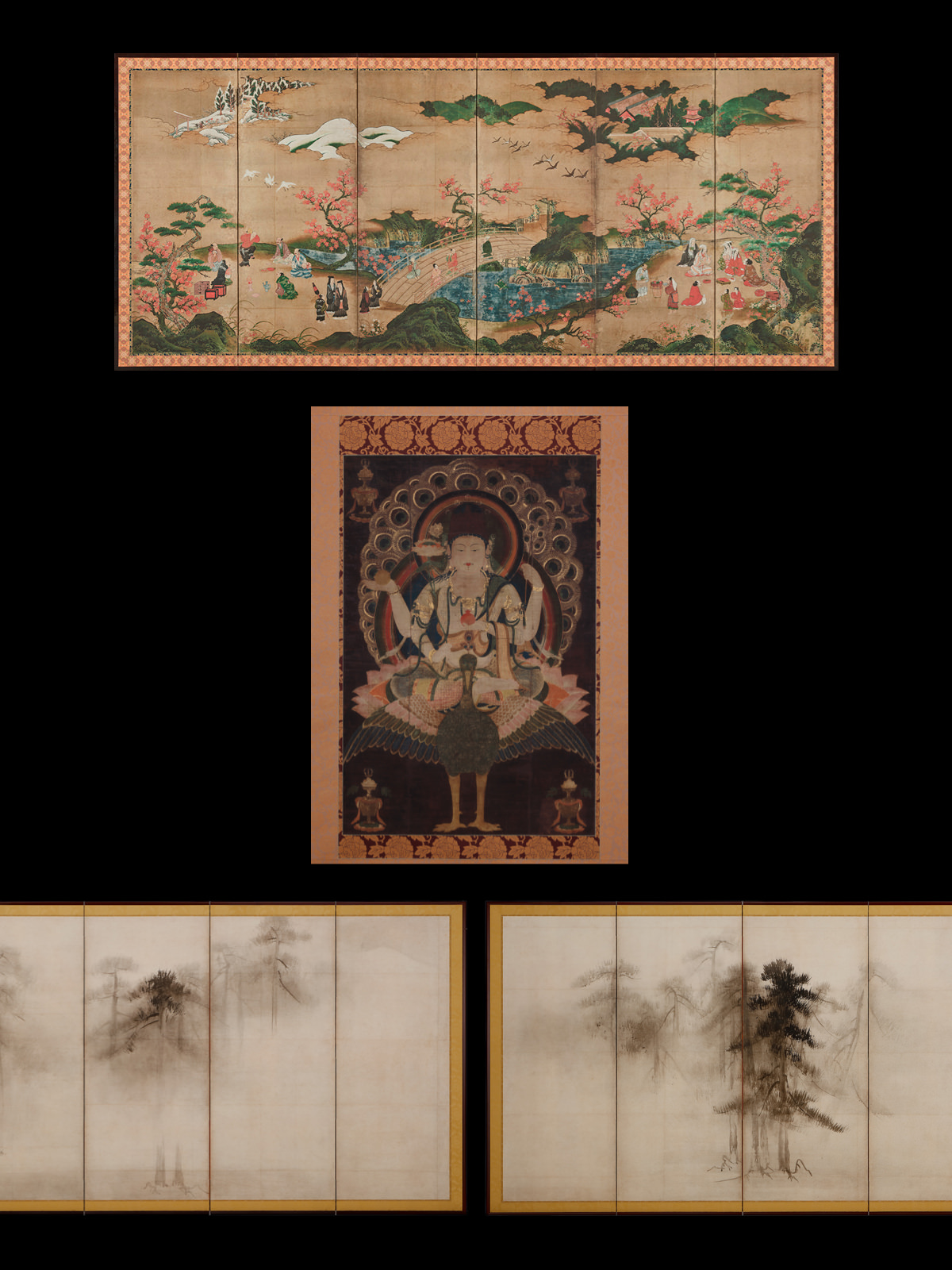

キヤノン先進のデジタルイメージング技術によって、

オリジナルの文化財が持つ微妙な風合いや質感までも取り込み、

それを遜色なく忠実にプリント出力。

さらに金箔や表装といった伝統工芸の匠の技が加えられ、

細部に至るまでオリジナルに限りなく忠実な高精細複製品が完成します。

1.撮影

多分割自動撮影により

文化財への負担を少なく、高精細なデータを取得

キヤノン先進のカメラと専用に開発した制御システムを用いて、微細な動きまで自動で制御しながら、文化財に対して多分割撮影を行います。多分割撮影されたデータはパソコン上で合成を行います。レンズ収差による「ひずみ・ゆがみ」などの補正も自動で施されます。

2.色合わせ

高精度なカラーマッチングシステムにより、

オリジナルに忠実な色再現を実現

取得された高精細デジタルデータに、照明の違いによって生じる色の見え方を補正するため、キヤノン独自開発の画像処理を行います。調整した画像データを撮影現場で出力し、文化財と比較しながら色合わせを実施することで、忠実な色再現を実現します。2017年からは、高精度なカラーマッチングシステムの導入により、撮影から色合わせまでの時間が飛躍的に短縮され、文化財への負担を最小限に抑えられるようになりました。

3.印刷

世界最高レベルのプリンティング技術で

文化財の微妙な風合いや質感を、実物と遜色なく再現

日本的な美の極致ともいえる水墨画の繊細な濃淡、陰影が生み出す立体感。12色の顔料インクシステムを採用した大判プリンター「imagePROGRAF」は画像処理を行ったあとのデータを忠実に出力し、経年変化による文化財の微妙な風合い、質感を実物と遜色なく再現します。また、使用する「和紙」は、文化財の出力及び金箔加工などに最適化するため、独自に研究・開発されたものです。これまで難しいとされていた絹本への出力も、独自開発した絹本を使用することで実現しました。

4.金箔

古来より伝承される「箔」、

伝統工芸の匠の技により再現

日本の文化財の最大の特徴である金箔・金泥の再現。この再現には、京都西陣の伝統工芸士が取り組んでいます。文化財は、これまでの所蔵者が大切に継承されてきたもので、経年変化がその歴史を物語っています。本プロジェクトでは、経年変化を表現する「古色」と呼ばれる風合いを重視して表現、作品の持つ「年代」を再現しています。文化財が制作された時期や産地によって、金箔の大きさなどに違いがあるため、その文化財に適した金箔を随時検証し、使い分けられます。

5.表装

京で鍛えられた確かな技術により、

「日本の美」を細部まで表現

和紙にデジタルプリントされ、金箔が施された作品は、最終的に表具師により表装が施されます。古くから京の地で、表装表具や様々な文化財の修復に携わる伝統工芸士の技により、日本独自の表装材料を用い襖や屏風に完成されます。

課題と挑戦

博物館などに展示される複製品には、オリジナルの文化財に忠実な再現が求められ、取得する高精細デジタルデータは膨大なものになります。一方で、制作に関しては撮影時間や色合わせの回数を減らし、オリジナルの文化財への負担を最小限に抑える必要があります。 例えば、国宝『松林図屏風』の複製制作では、総画素数54億画素という高精細データを取得し、オリジナルに肉迫する高精細複製品を完成させました。わたしたちは、先進のイメージング技術を駆使することで、オリジナルに忠実な再現と文化財への負担の軽減の両立に挑戦し続けています。

長谷川等伯 筆

原本所蔵: 東京国立博物館

寄贈先: 東京国立博物館(第1期)

独立行政法人国立文化財機構(第13期)

写真:『文藝春秋』2019年2月号掲載のシリーズ広告より