野鳥の撮りかた18

風景と鳥

日本には美しい四季があり、野鳥はそれぞれの季節に深く結びついた生きものです。夏鳥や、冬鳥など、生息する土地や好む環境などが鳥によって違うことはとても興味深いものです。季節を感じさせる風景のなかに、鳥を写し込み、その瞬間を生きる鳥たちの日常や、命の美しさを感じさせるような野鳥撮影をめざしましょう。

オオセグロカモメ(6月)北海道斜里町ウトロ

できるだけ水平線に沈む夕日に鳥の姿を絡めるため、波打ち際まで降りていって、撮影を続ける。ここの岩場ではカモメの仲間やウの仲間が休息しているのだが、潮の干満で岩の出方が変わるのだ。自然現象を含めると、さらに一期一会の撮影のチャンスというわけだ。群れもいいが、この時は1羽で佇むオオセグロカモメを狙った。

絞り : F8

シャッタースピード : 1/100秒

ISO感度 : 200

露出補正 : 0

焦点距離 : 1000mm相当(500mmにx2テレコンバーターを使用)

一眼レフカメラ(フルサイズ)

風景のなかでどう撮るか

「いい野鳥写真=フレームに鳥が大きく写っているもの」と、思っている方も多いように感じます。実際はどうでしょうか?日本国内では、よほどのことがない限り野鳥に近づいて撮影することはできませんし、ツルやハクチョウなどに比べると小さな鳥たちが多いので、どうしても超望遠レンズで大きく撮りたくなります。ですが、みなさんがよく見る野鳥写真で、フレームいっぱいに大きく写っているものは少ないのではないでしょうか?意外と花や新緑、紅葉などの風物詩が一緒に写っているはずです。

これまでの講座では、野鳥に近づけないために「超望遠レンズで撮る」という話もしてきましたが、まわりの景色にも目を向け、鳥たちをよく観察すれば、中望遠や広角レンズを用いた、美しい風景的な写真を撮ることができるでしょう。

ここでは、日本のいろいろな場所で撮影した写真を紹介します。どんな状況で、何を意図して撮影したかを知ってもらうことで、これからの作品作りに役立ててほしいと思います。

野鳥と風景のポイント

日本に渡ってくる野鳥には、大きく分けて「冬鳥」と「夏鳥」があり、それぞれ、姿や好む環境にも傾向があります。冬鳥は、ハクチョウ・ガン・カモ類・ツルなど大型~中型の鳥が多く、夏鳥はどちらかというと中型~小型の鳥が多いでしょう。また色彩がカラフルなのも、夏鳥のほうが多い傾向にあります。

小さな鳥を風景と合わせて撮影することは、難しそうに思えるかもしれません。しかし、小さくてかわいい野鳥を、季節ごとの花や新緑などと合わせると、とても素敵な写真になります。また、繁殖のために日本に来る夏鳥は、メスを呼んだり、縄張りを守るためにさえずったりしており、鳴き声からソングポスト(さえずるための定位置)がわかれば、撮影ができるチャンスも増えます。狙っているのはあくまでも、「風景の中の野鳥」ですから、近づけなくてもいいのです。アップで大きく撮るだけではなく、小さくても風景に命の輝きやたくましさを取り入れられるような写真をめざしましょう。

その土地ならではのものを入れて

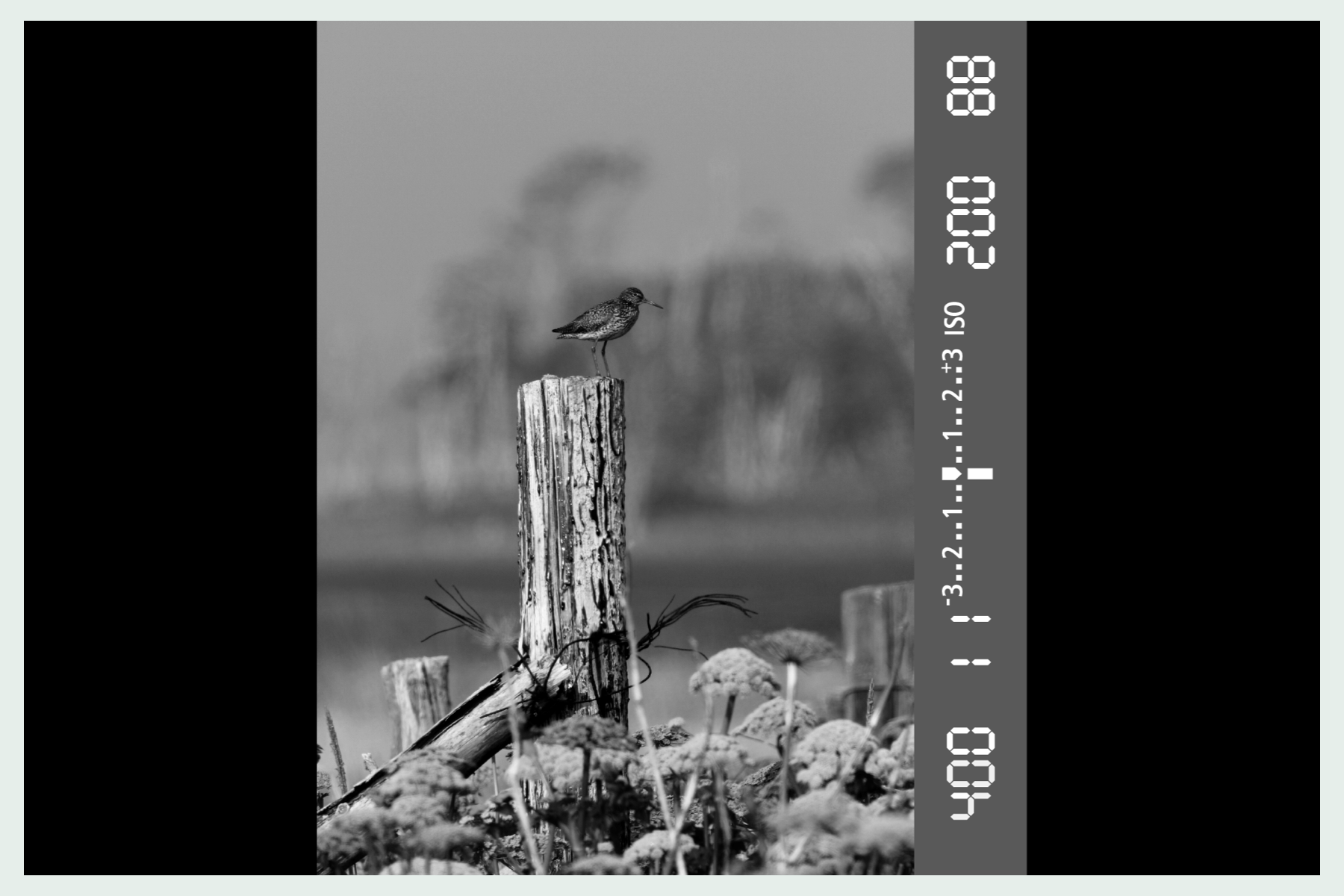

アカアシシギ 北海道別海町(野付半島)

アカアシシギの繁殖場所として有名な北海道・野付半島。目立つ場所でさえずる習性があるので、シシウドの花の上にとまるシーンを狙ったり、撮影しやすい場所にとまっている姿を探してほしい。この時は、花ではなく牧柵の上で休息するアカアシシギがいたので、撮影しながら移動して、画角を変えることを繰り返した。バックに木が入るところを見つけ、縦位置にセットすると、下にシシウドの花が入った。これで野付半島らしい雰囲気を出すことができた。

絞り : F11

シャッタースピード : 1/400秒

ISO感度 : 200

露出補正:0

焦点距離 : 700mm相当(500mmにx1.4テレコンバーターを使用)

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

ミヤコドリ 三重県津市香良洲町

三重県の海岸でミヤコドリの群れを見つけて、匍匐前進でゆっくりと近づく。当初イメージしたのは、上をカットした横長の構図で、ミヤコドリの群れを強調した写真だった。大きく引き伸ばすことを前提にし、ある意味トリミングありきで考えていた写真だ。思い通りの撮影ができたのだが、改めて見直すとバックに大きなクレーンが写り、三重県らしい風景になっていた。フレームに何を入れるか、何を外すかが難しいところだが、地域の特色がわかる写真になっていたことは、うれしい誤算だった。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/1600秒

ISO感度 : 200

露出補正 : 0

焦点距離 : 500mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

ズグロミゾゴイ 沖縄県石垣市

石垣島でのこと。公園脇の空き地でズグロミゾゴイを見つけた。はじめは車内からどアップで狙っていたが、こちらをあまり警戒していないように見えたので、反対側のドアから外に出て望遠ズームで撮影しながら静かに近づいた。できるだけ周囲の環境が入るように、100-400mmのズームレンズの100mm側で撮影。ガジュマルの木や亜熱帯らしい環境を写し込むことができた。

絞り : F5

シャッタースピード : 1/320秒

ISO感度 : 400

露出補正 : -1

焦点距離 : 100mm

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

タカブシギ 沖縄県石垣市

春の石垣島の田んぼを車で流しながら、鳥たちを探す。毎日のルーティンだが、いろいろな鳥たちに出会えるので飽きることがない。この日も伸び始めた小苗田のわきにたたずむタカブシギを見つけた。柔らかな逆光と水面の照り返しでタカブシギの姿を狙う。水面に写りこむ姿に気が付き、それが入るように構図を整える。この時、右わきに咲く花もアクセントに入れた。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/1600秒

ISO感度 : 400

露出補正 : 0

焦点距離 : 500mm

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

風景の一部・風景に命を輝かせる

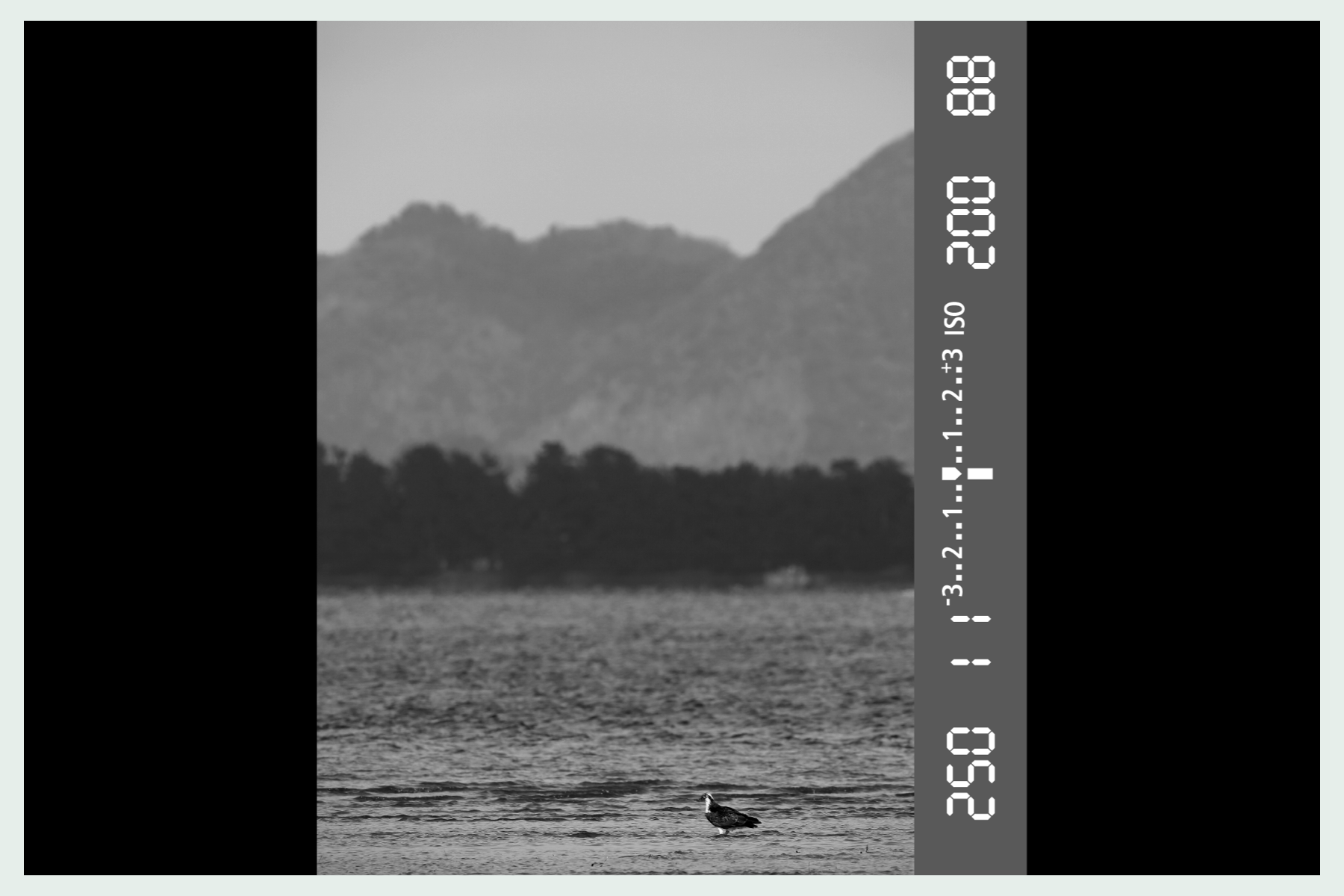

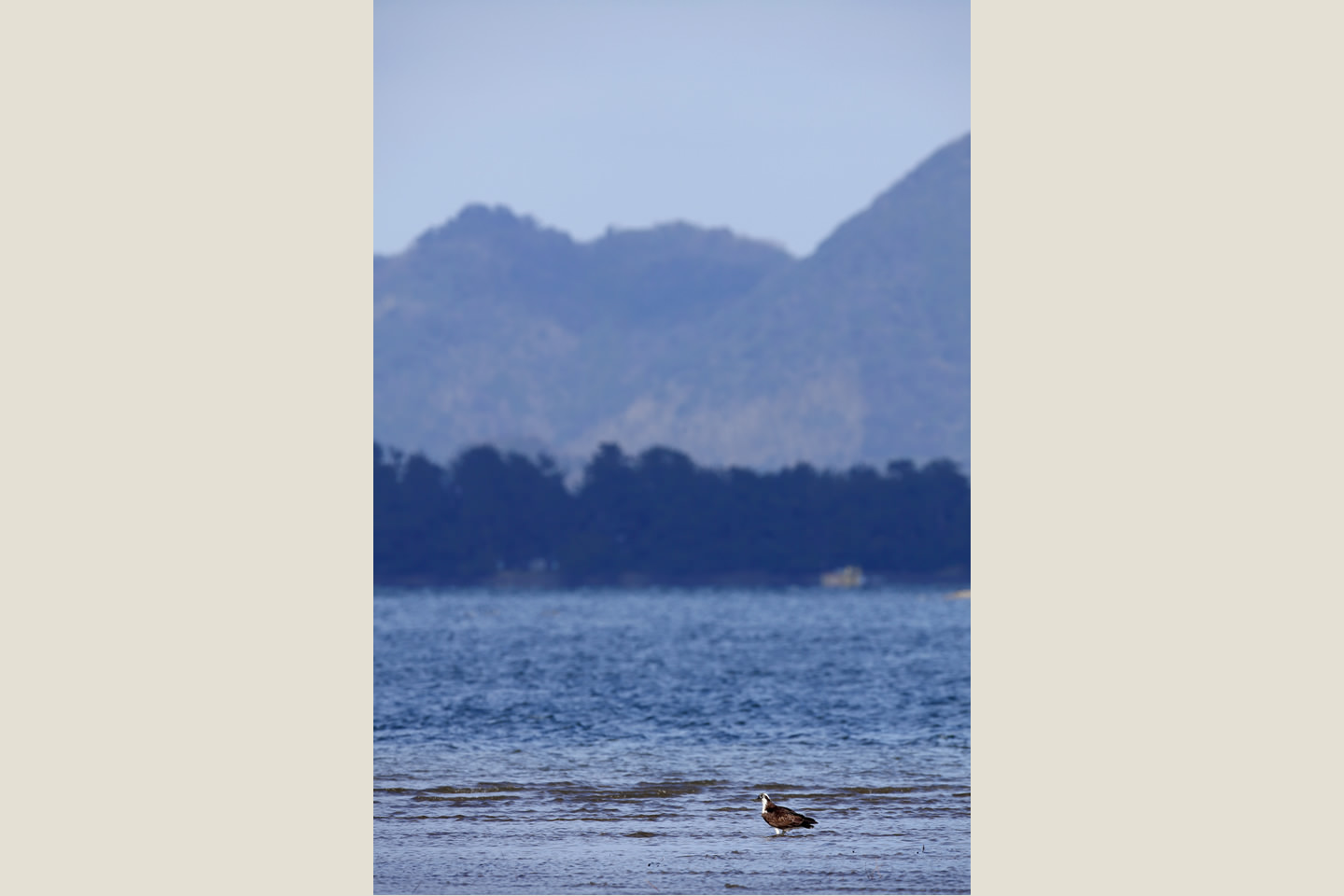

ミサゴ 京都府宮津市

ミサゴのダイブシーンを撮影している最中のこと。1羽のミサゴが浅瀬に降り立ち、水浴びを始めた。はじめは土手の上から横位置で水浴びのシーンを撮影していた。だが、あることに気が付きそっと水場まで降りてローアングルで縦位置にすると、青いグラデーションの水面の奥に天橋立と奥の山並みを入れることができた。大抵の場合、こちらが少しでも動くと、ミサゴは飛んで行ってしまうのだが、800mmの超望遠レンズで、ミサゴまでの距離が遠かったこともあり、警戒されずに撮影を終わらせることができた。

絞り : F11

シャッタースピード : 1/250秒

ISO感度 : 200

露出補正 : 0

焦点距離 : 800mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

タンチョウ 北海道鶴居村

釧路湿原近くの道路を車で走っていると、牧場の雪原にいるタンチョウのペアを見つけた。はじめは車内から撮影していたが、警戒をしていないのでそっと降りて17-40mmのズームレンズを付けて撮影しながら近づく。青と白の世界観を表現できるように空を広く取り入れた。タンチョウは大型なので、17㎜の超広角でもしっかりと存在感のある写真が撮れた。

絞り : F8

シャッタースピード : 1/640秒

ISO感度 : 200

露出補正 : 0

焦点距離 : 170mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

オオワシ 北海道羅臼町

流氷が羅臼の海にやって来るとワシたちもやって来る。海は流氷のおかげで波が穏やかになる。この写真は合成ではない。種を明かすと海の色はバックの映りこみ。なぜこんな色なのか、と思うだろうが実は知床の雪山が国後島から昇った朝陽の赤い光に染まっているのだ。そんな映りこみの中に流氷の破片の上で休息するオオワシを見つけたので、その中で落ち着く位置に配置して撮影。

絞り : F11

シャッタースピード : 1/250秒

ISO感度 : 100

露出補正 : 0

焦点距離 : 170mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

ライチョウ 富山県立山室堂

ライチョウのオスにとって、初夏は一番忙しい時期。目立つ場所で、縄張りを見張る。立山のライチョウたちは、人間に危害を加えられていないので警戒心が薄く、比較的近くで撮影できる。周りの風景が写りこむように構図を整えて撮影する。ただし、個体によっては警戒心が強く、近くに寄れない個体もいる。嫌がる様子が少しでも見えれば、近づくのをやめることにしている。

絞り : F11

シャッタースピード : 1/250秒

ISO感度 : 100

露出補正 : 0

焦点距離 : 170mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

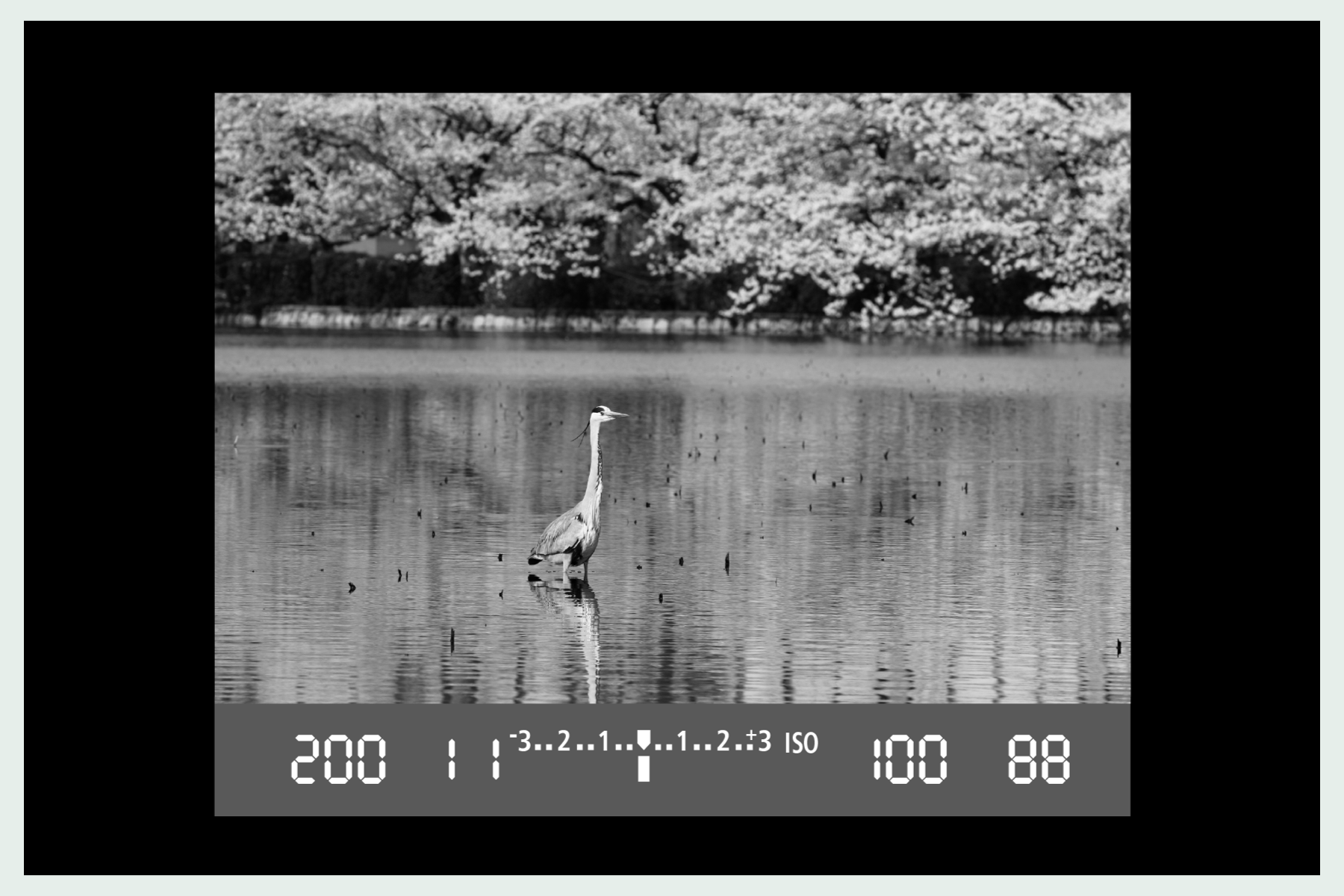

アオサギ 東京都台東区不忍池

桜の便りを聞き、東京・上野の不忍池に出かけた。大都会で野鳥撮影!?と、おどろく方もいるかもしれないが、意外と都会のオアシスには人を怖がらない野鳥が多い。この日も桜とカモ類をメインに出かけたのだが、池の中で佇むアオサギに目が留まった。水面が薄い桜色に染まっていることに気づき、バックの桜も入るところを選んで撮影した。

絞り : F11

シャッタースピード : 1/200秒

ISO感度 : 100

露出補正 : 0

焦点距離 : 263mm

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

ツバメ 新潟県阿賀野市瓢湖

ハスの葉の上で休息するツバメのヒナ。「よくもまぁこんな薄っぺらな葉の上にとまれるなあ」と驚いたが、それだけツバメが軽いことがこれでよくわかる。どうせならきれいな場所で撮影をしたいので、「飛ぶなよ~」と心で祈りながら、ゆっくりと移動してハスの花がツバメと重なる場所で撮影した。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/500秒

ISO感度 : 800

露出補正 : +1

焦点距離 : 700mm

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

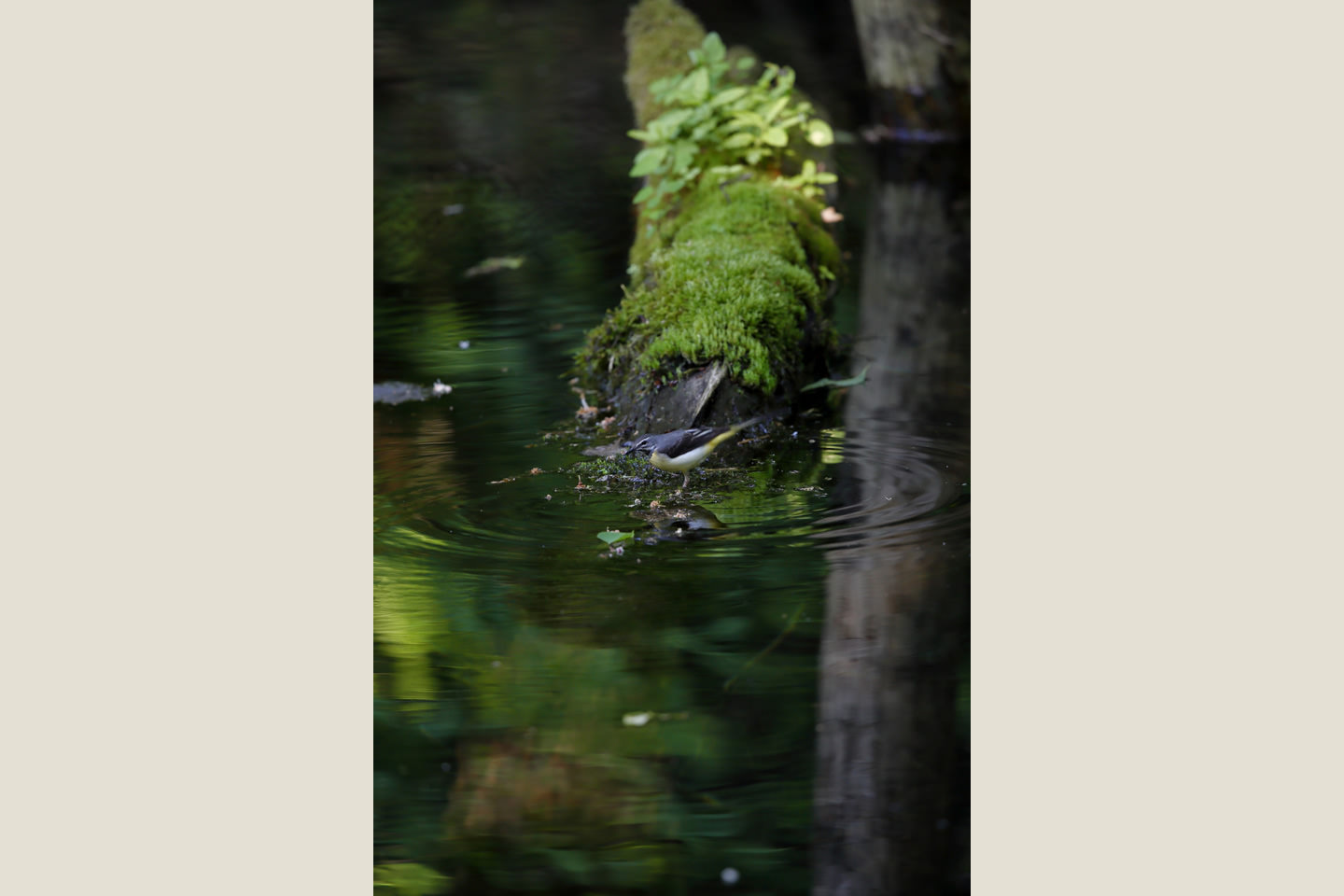

キセキレイ 青森県深浦町

池に、びっしりと苔むした美しい木が沈みこんでいた。新緑の森が写りこみ、静かな水面はあまりにも美しく、「こんな場所に何か鳥が来てくれないだろうか……」と思っていた。時々そんな願いが通じるもので、キセキレイが木の端にとまり、波紋を広げた。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/100秒

ISO感度 : 800

露出補正 : 0

焦点距離 : 700mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

エゾフクロウ 北海道道南地方

雪がやんだ朝にエゾフクロウのねぐらに行くと、枝の上にうっすらと積もった雪景色の美しい世界が広がっていた。まずは大きめに超望遠でエゾフクロウを狙い、レンズをいろいろ交換しながら撮影する。この時はフルサイズ5000万画素のカメラだったので100‐400㎜レンズの100㎜側でエゾフクロウの佇む姿を狙うだけではなく、被写界深度を上げるため絞り込み、風景としても成り立つようにした。

絞り : F11

シャッタースピード : 0.8秒

ISO感度 : 100

露出補正 : -0.7

焦点距離 : 100mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

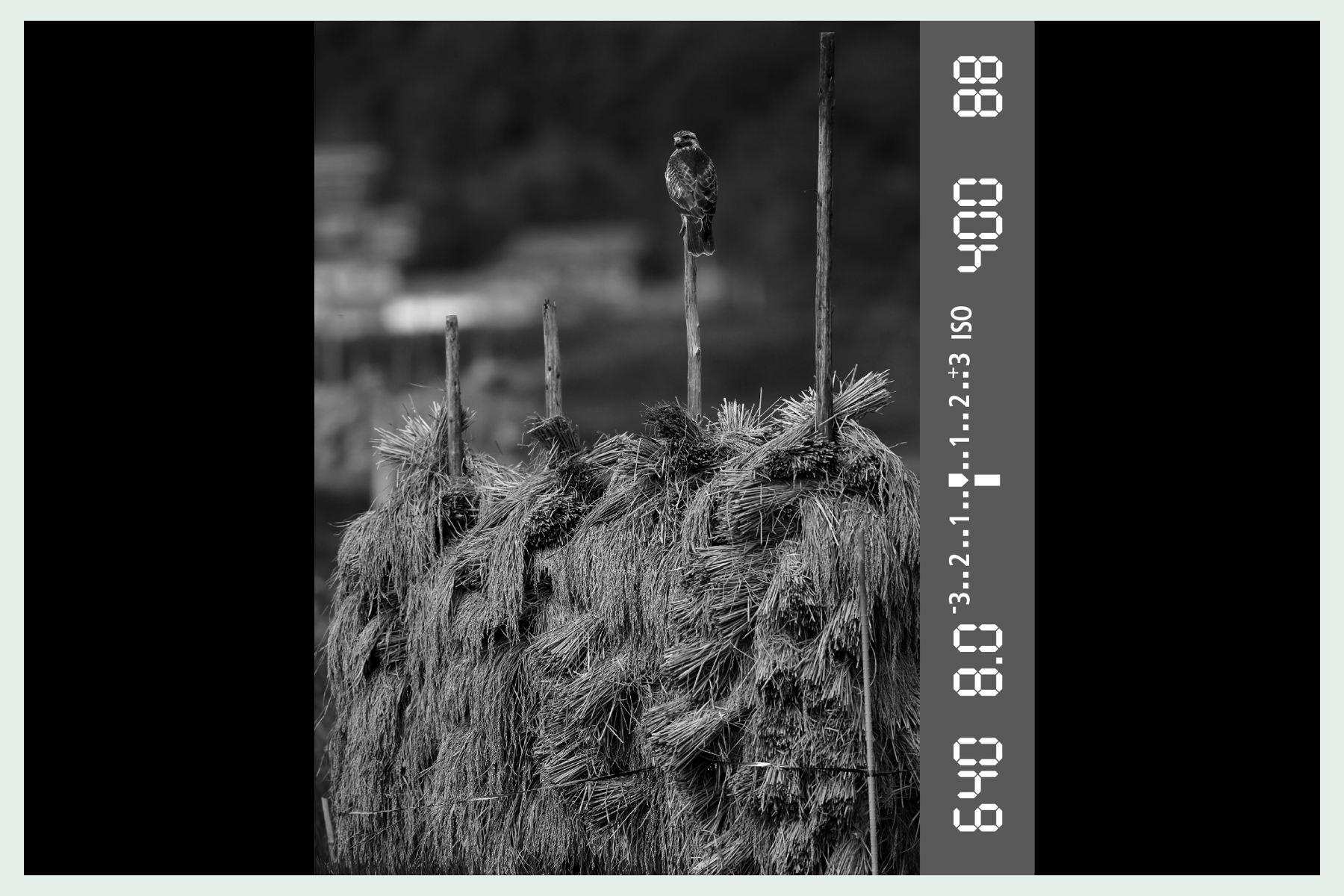

ノスリ 宮城県伊豆沼

伊豆沼周辺では秋の一時期、稲わらを積み上げる「ほんにょ」が田んぼに作られる。この時期、ノスリたちがよくこの竿の上にとまり、休息や狩場として利用する。野鳥写真では人工物を避ける傾向が強く「より野生であること」にこだわりがちだが、人間の生活と密接にくらす鳥たちを、風物詩的なものと一緒に写りこませることで、その地域の特色を入れることができる。

絞り : F8

シャッタースピード : 1/640秒

ISO感度 : 400

露出補正 : 0

焦点距離 : 1000mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

マガン 宮城県伊豆沼

伊豆沼には秋から冬にかけてマガンが越冬のために集まる。特に10月中旬から11月下旬にかけては数が増える。マガンたちは夜、沼でねぐらをとり、夜明けとともに、爆発音にも似た羽音を立てて、えさ場へ飛び立っていく。そのシーンは冬の風物詩となっており、風景カメラマンも日本中から集まってくる。茜空をバックに空一面を埋め尽くすマガンの群れを、いろんな種類のレンズを使って撮影をしてもらいたい。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/500秒

ISO感度 : 400

露出補正 : 0

焦点距離 : 24mm

一眼レフカメラ(フルサイズ)

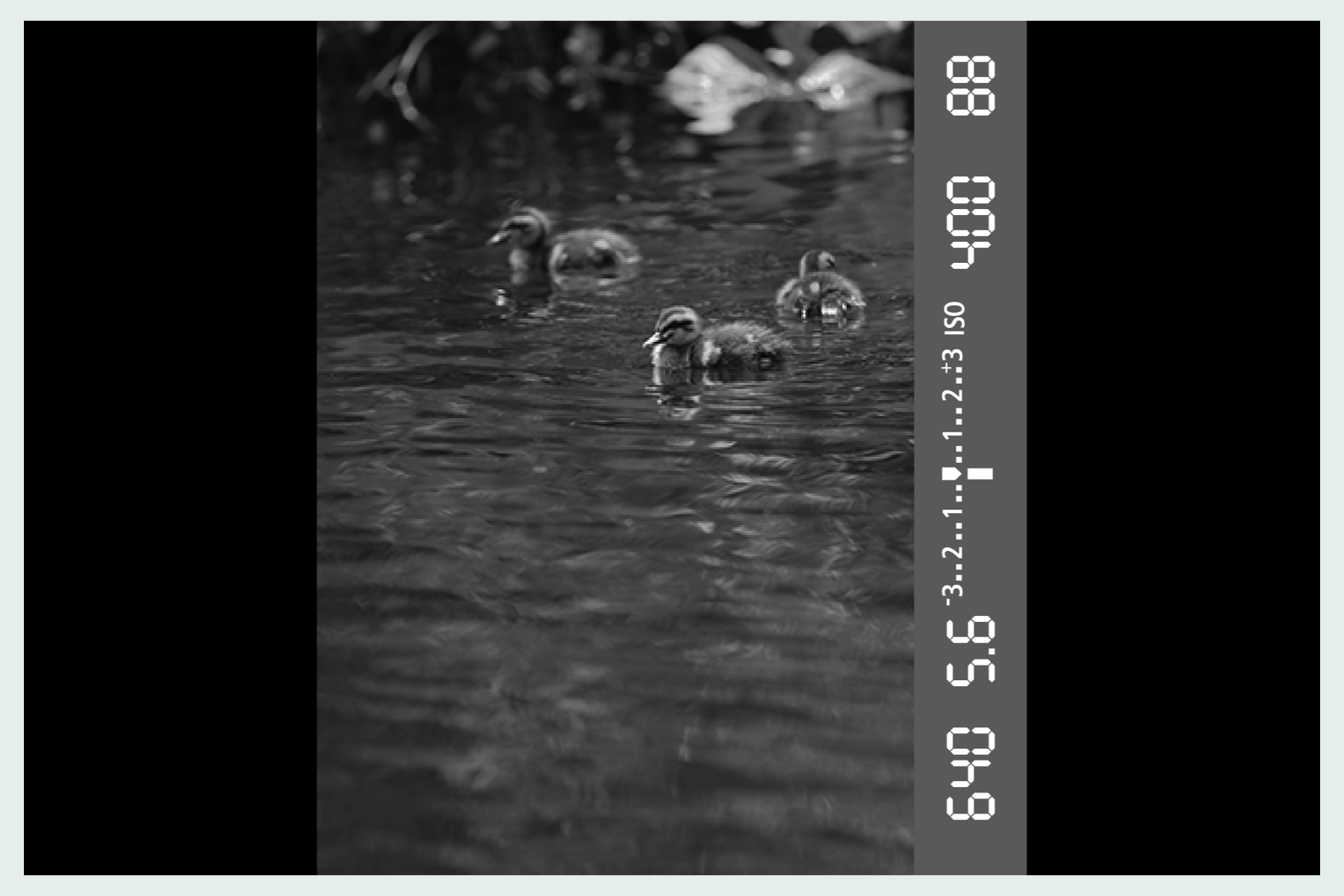

実際に撮ってみました

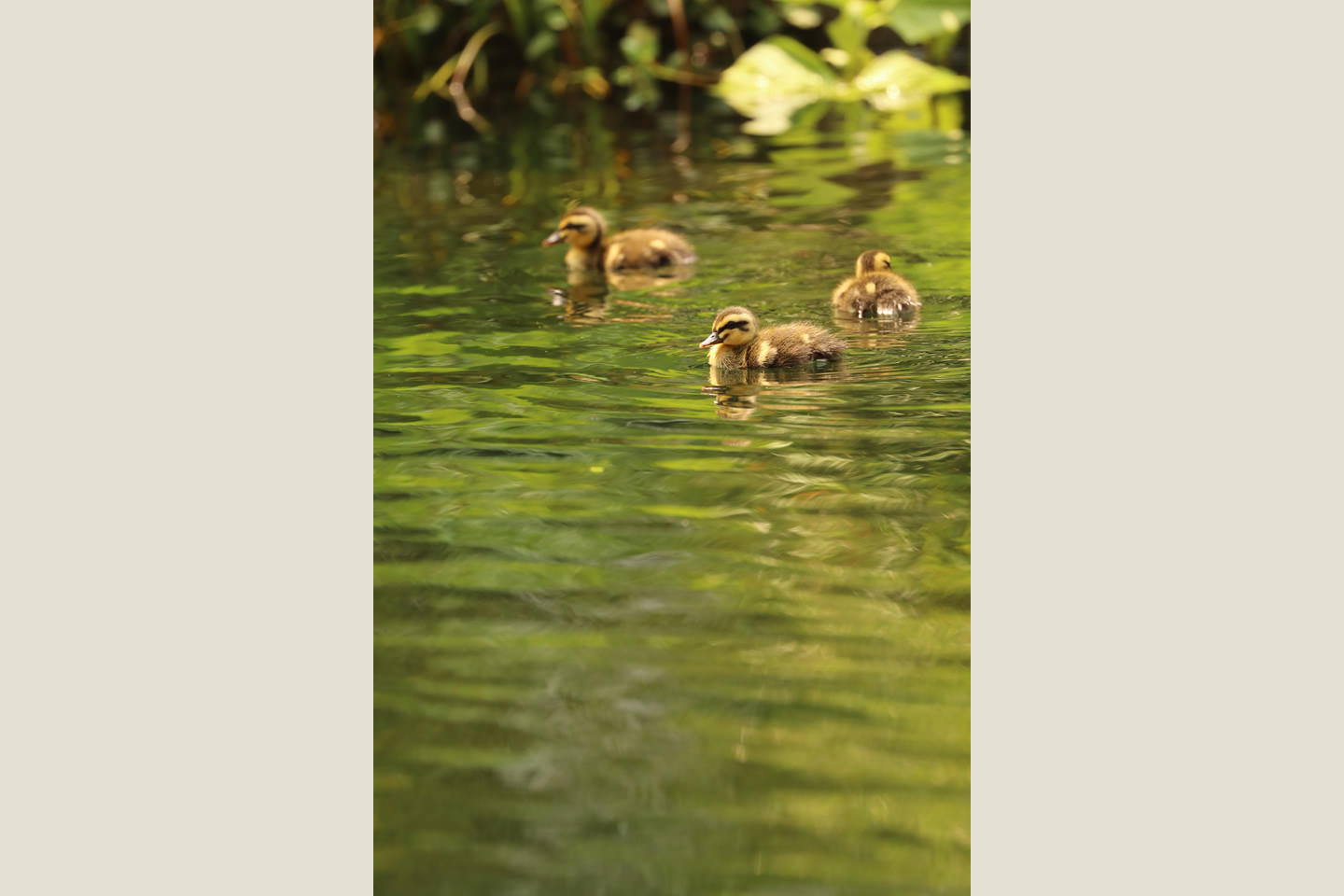

水面に映る緑も意識して、この時期にみられるヒナを撮影してみました。アップの写真も撮りましたが、こうして風景的に撮影してみると、ヒナの日常が分かる、ほのぼのした一枚になりました。ただ、背景の新緑をもう少し入れたほうが、より季節を感じさせる風景になったかもしれないと思います。

絞り : F5.6

シャッタースピード : 1/640秒

ISO感度 : 400

露出補正 : 0

焦点距離 : 400mm

一眼レフカメラ(APS-Cサイズ)

戸塚先生のコメント

新緑の木々の葉が水面に緑に映りすがすがしい風景の中を、3羽のカルガモのヒナが泳ぐ姿がかわいいです。下の空間をカットしてもいいと思いますが、逆に、この広い空間にメッセージを書いて、絵ハガキとして使うとよろこばれそうです。