鳥のヒミツをときあかせ vol.2

鳥はなぜ飛(と)べるの?

もっと知りたい!羽根のはたらきと飛び方のヒミツ

鳥のように空を

チャレンジ1

鳥のつばさのヒミツを見てみよう

鳥のつばさには、飛ぶための羽根である「

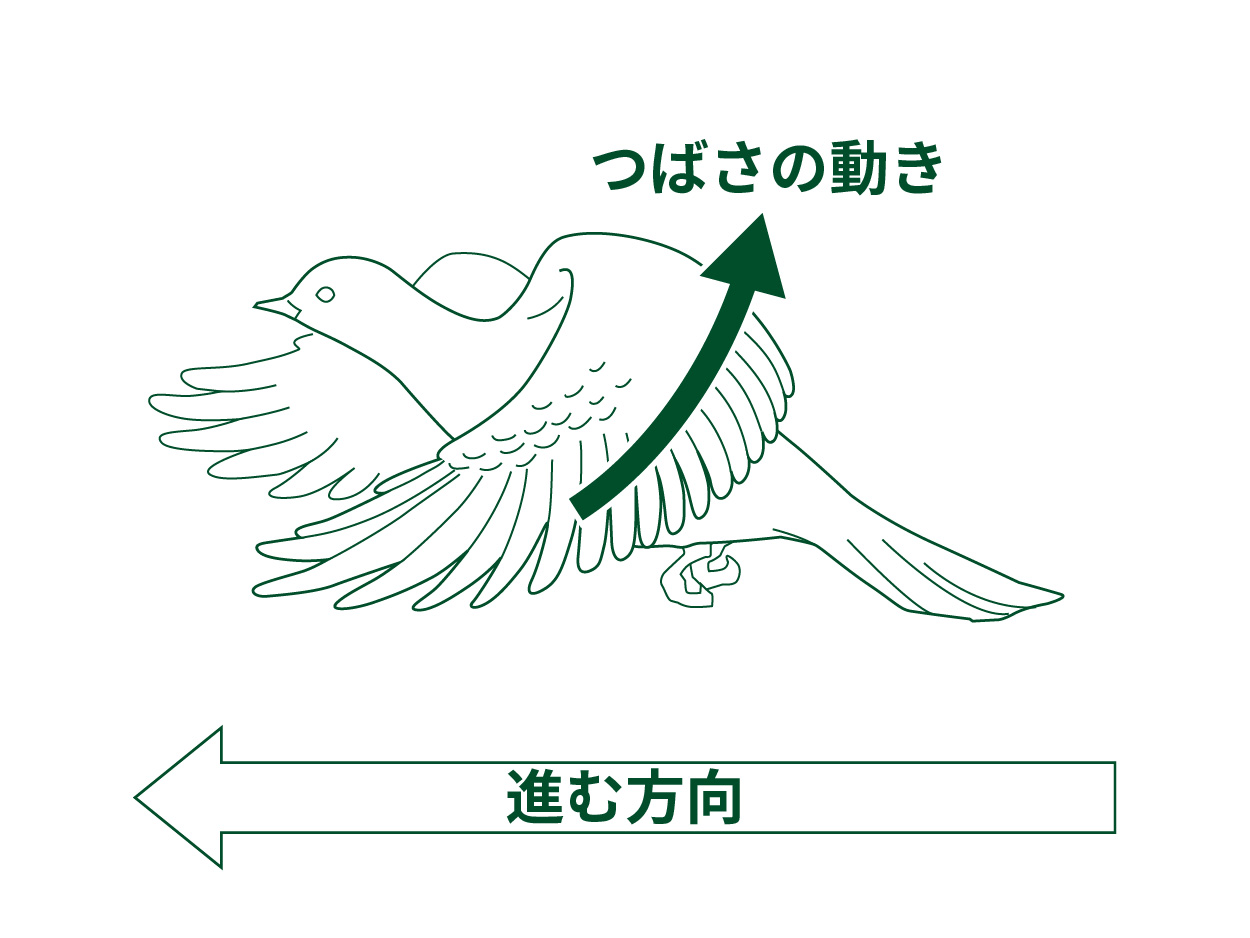

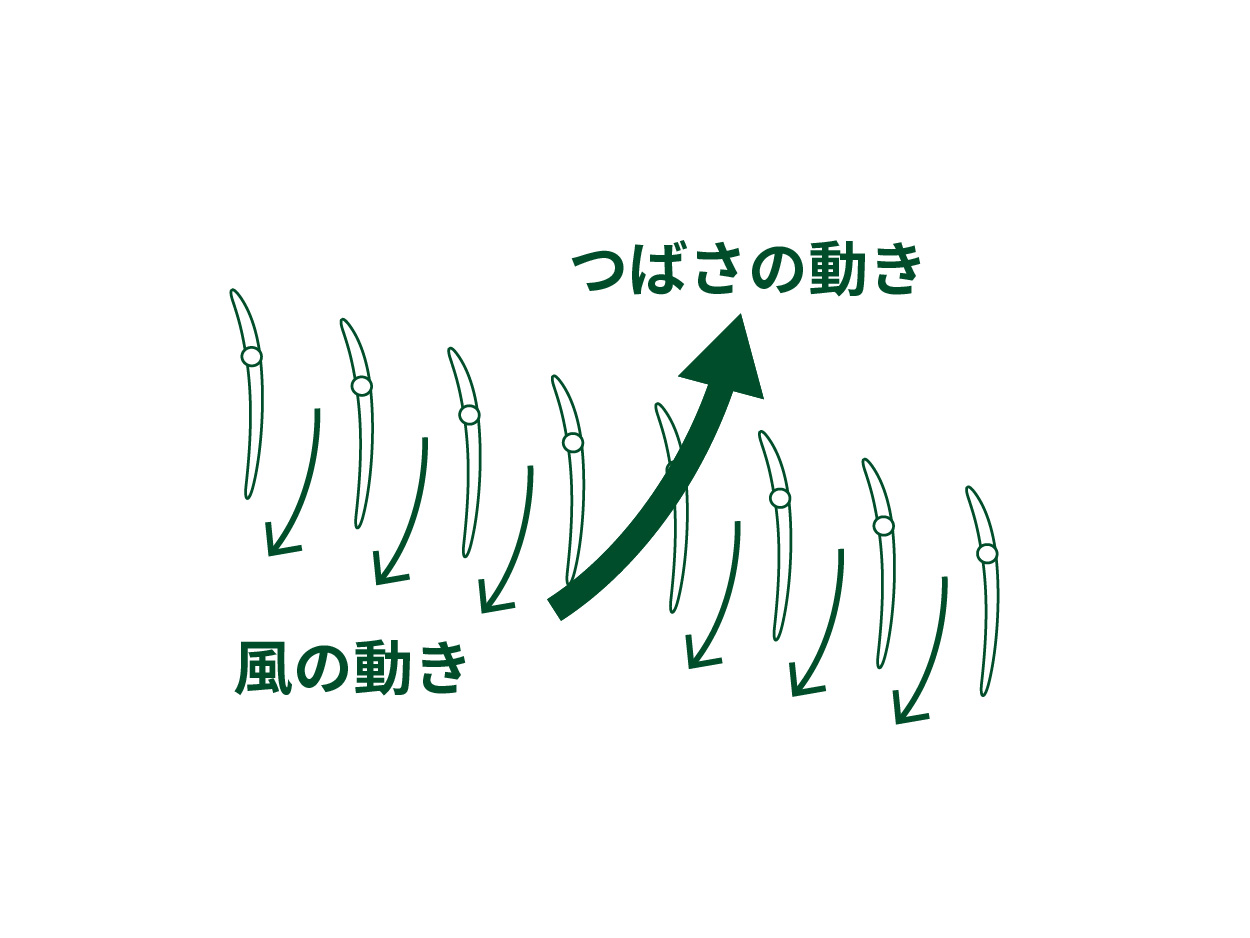

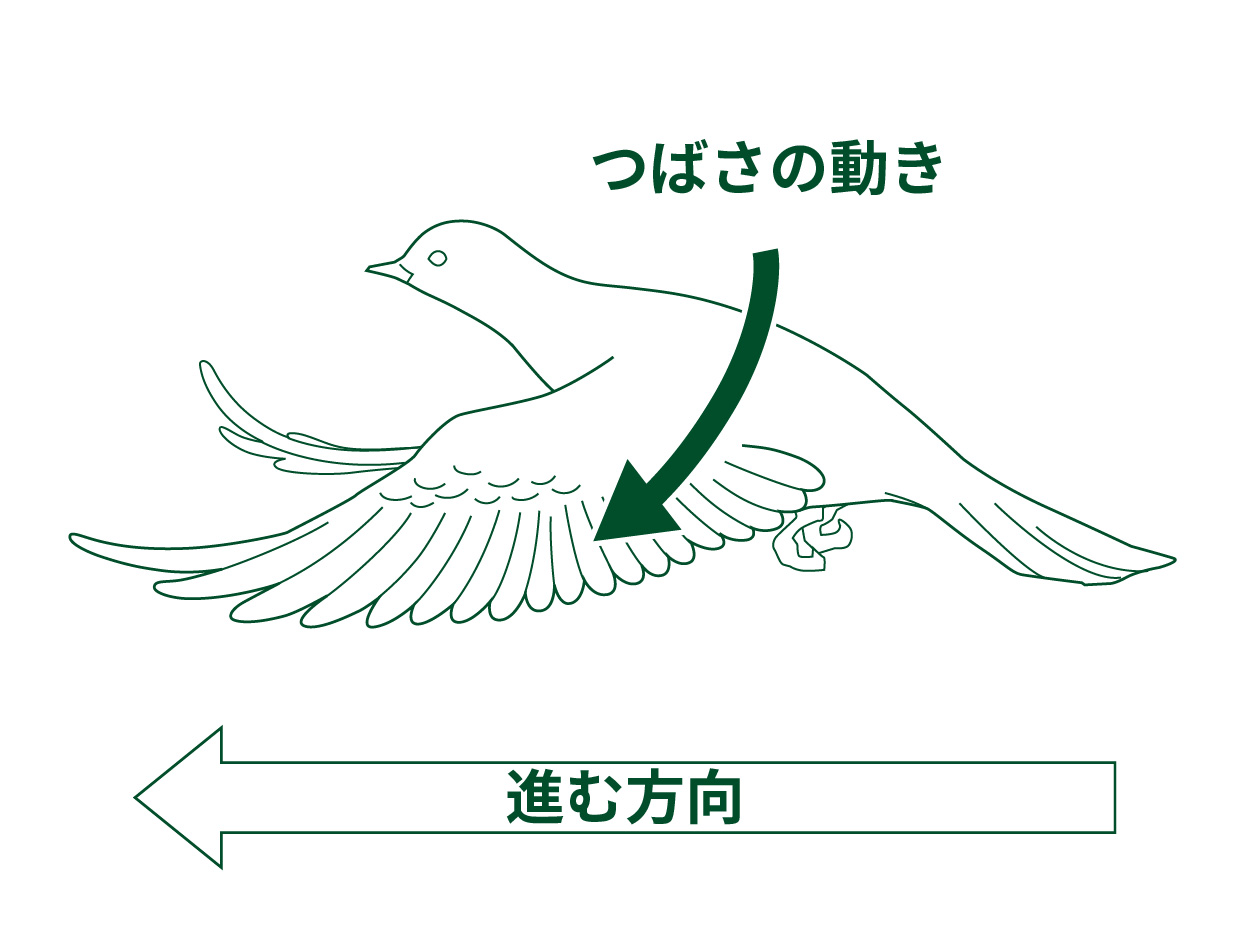

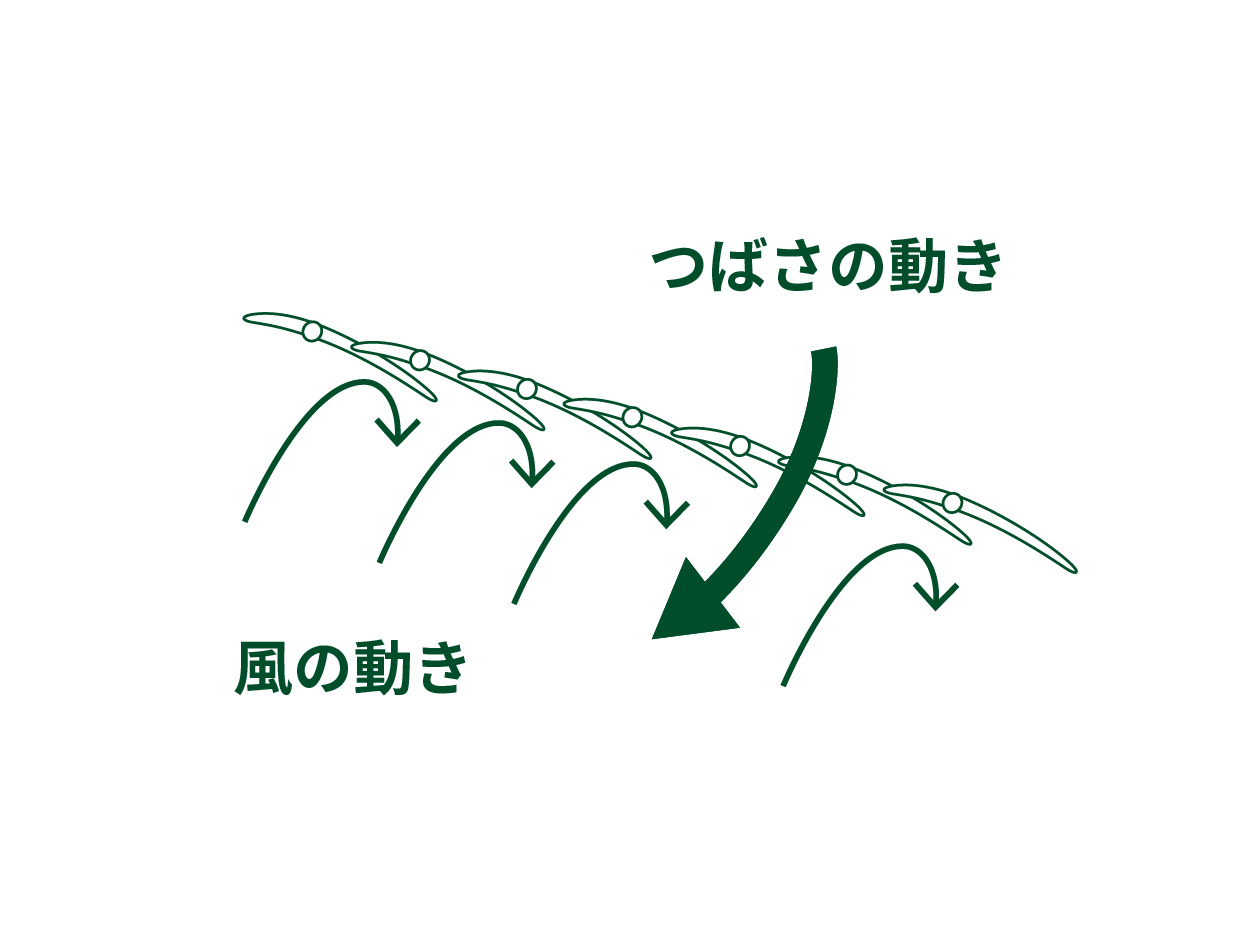

Q. つばさを上げたりおろしたりすると、どうして前に進むの?

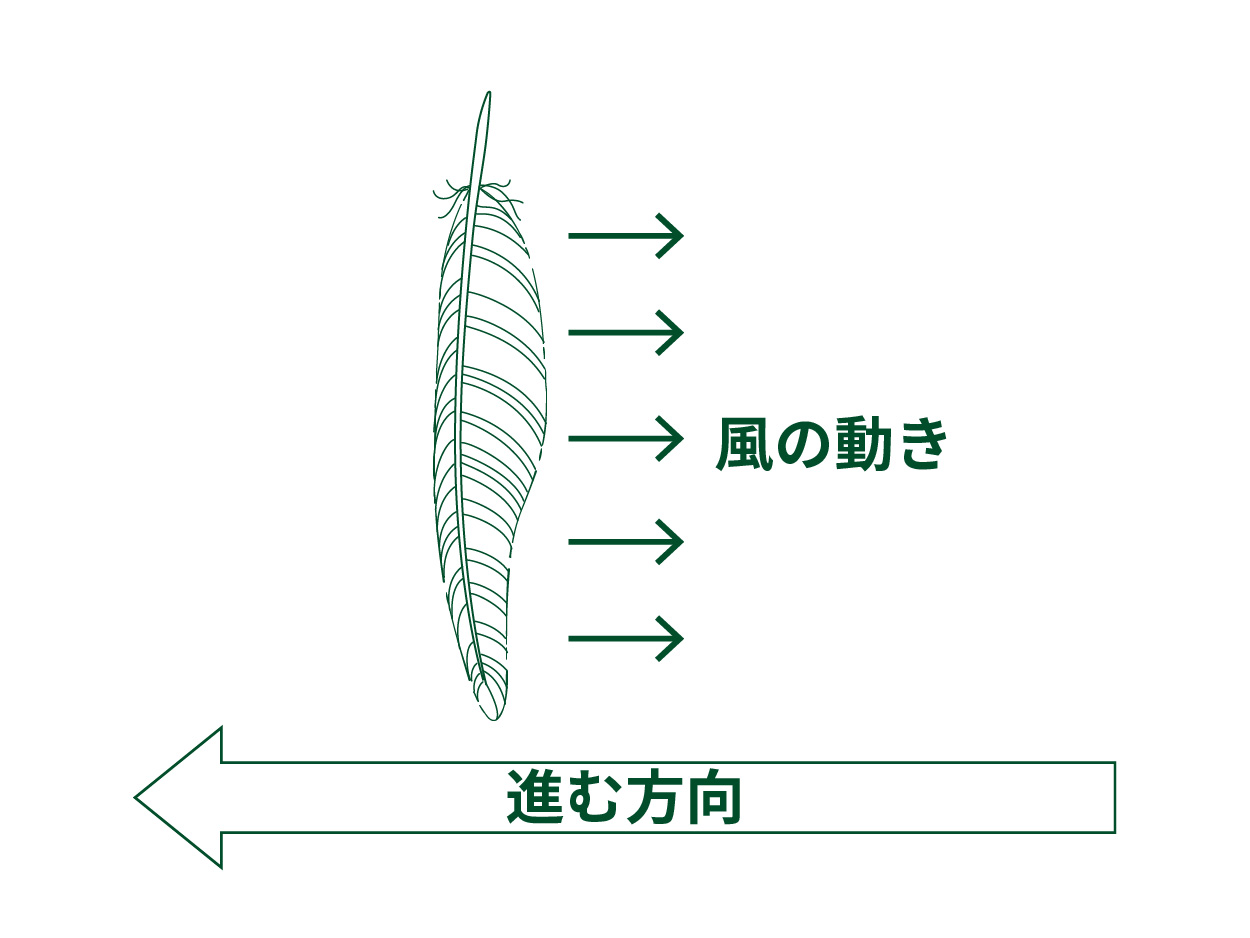

鳥のつばさには、前に進むための「

初列風切を見つけたら、

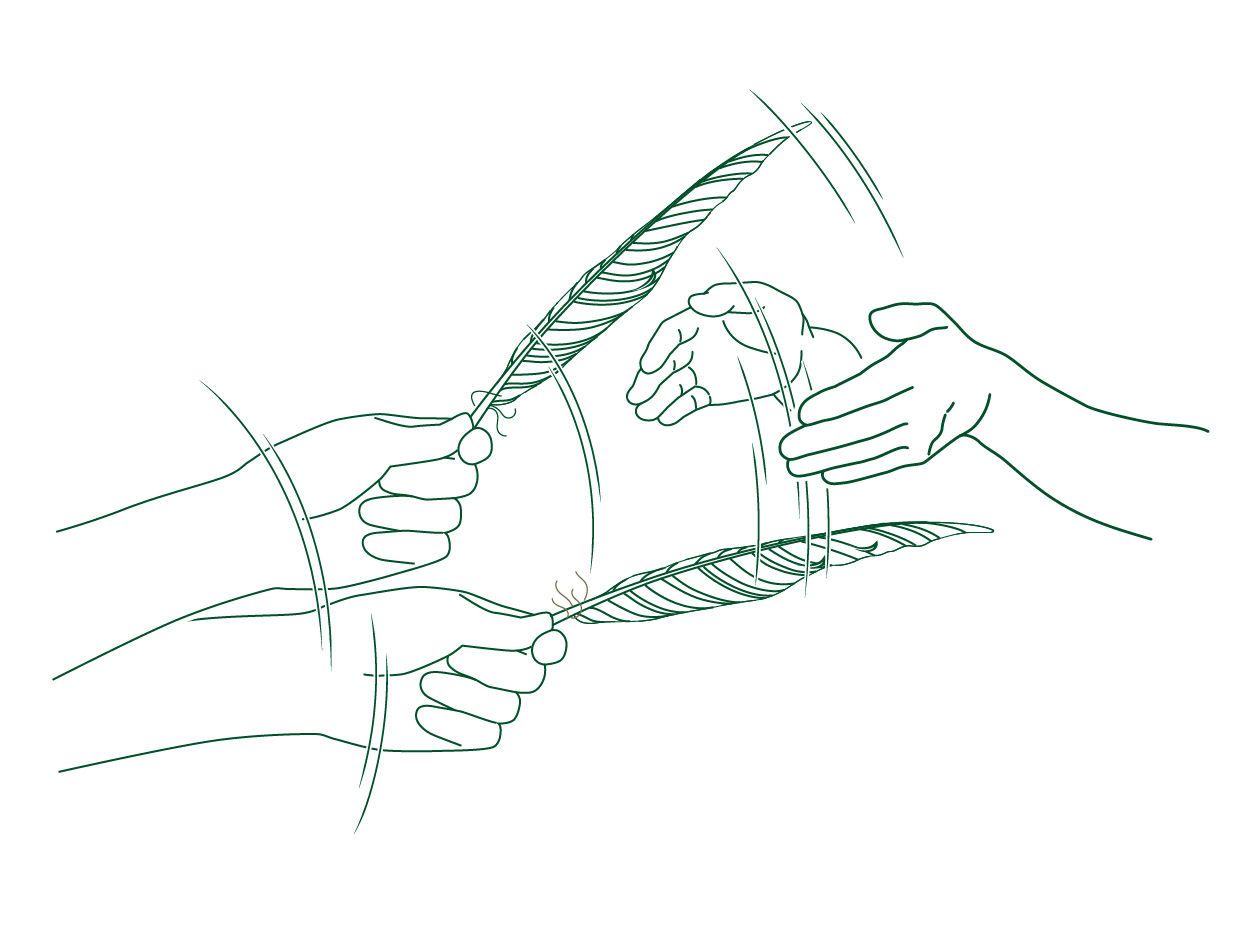

Q. どうやって羽根をお手入れするの?

鳥は、

よく見られるのは「

ヒバリやニワトリなどは、水浴びではなく「すな浴び」をします。つばさや

水浴びの様子

チャレンジ2

いろいろな羽根のはたらきを知ろう

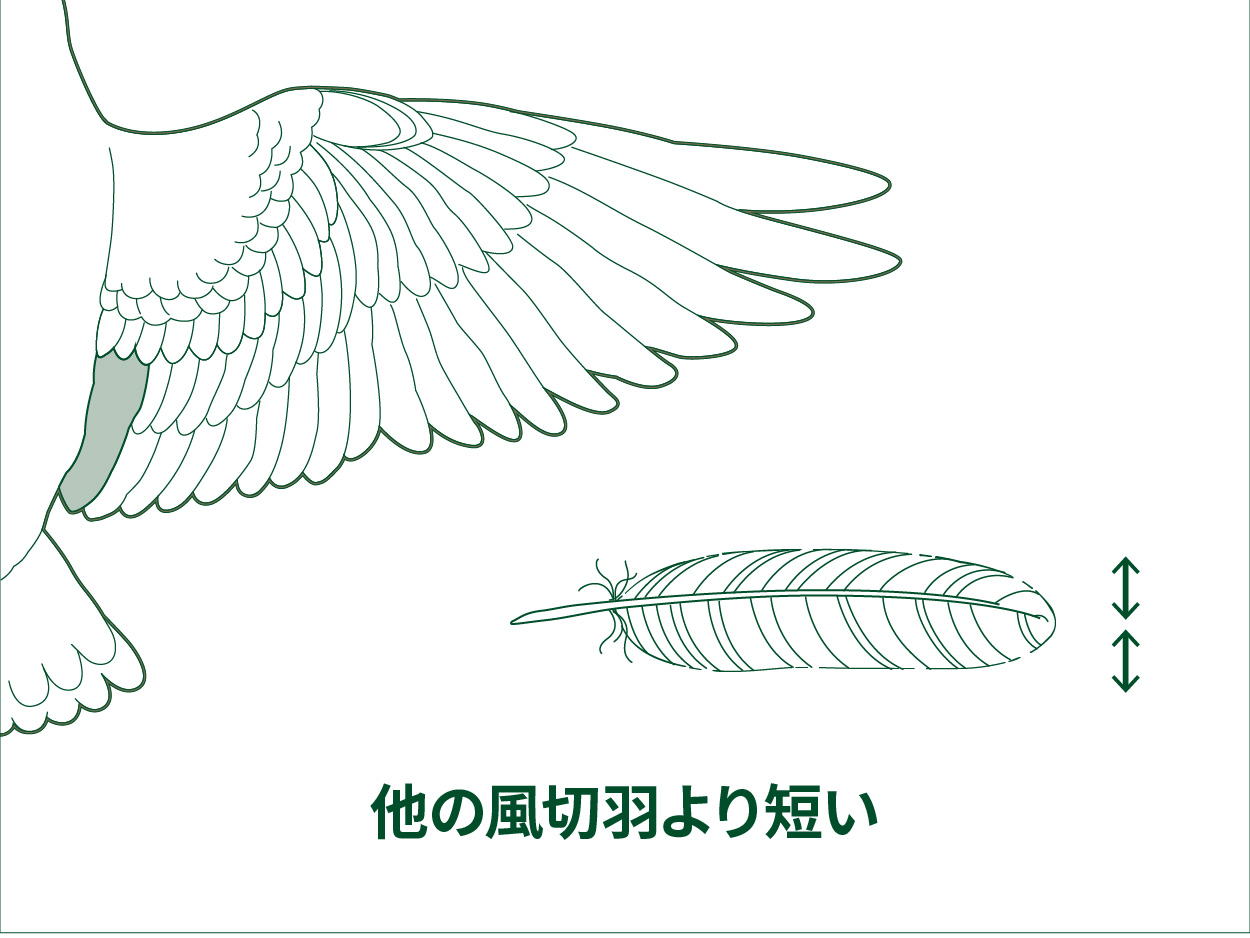

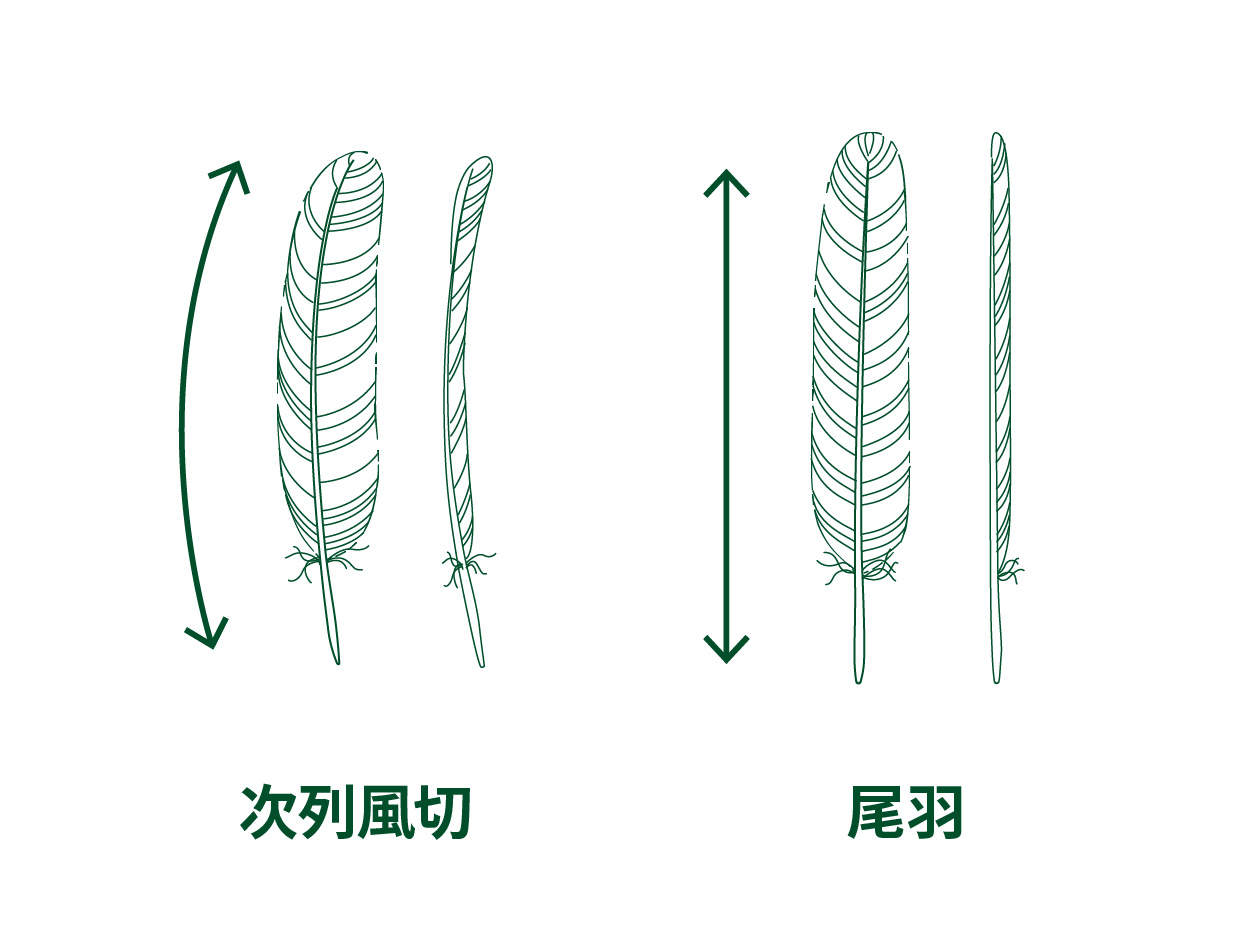

飛ぶための羽根である「風切羽」にはいくつかの

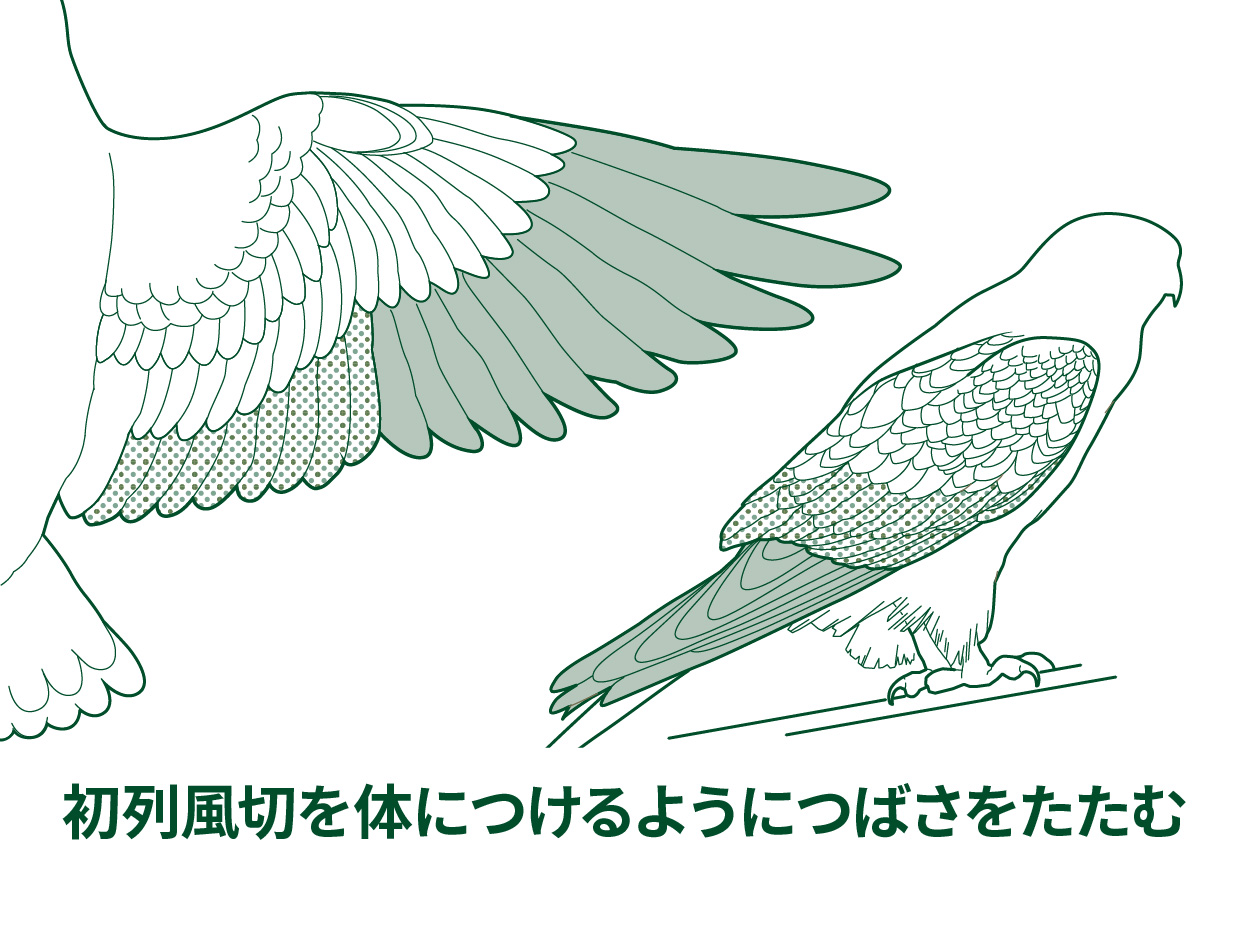

鳥のつばさの先には、前に進むための「初列風切」が10

次列風切より内側には「

鳥がつばさを広げると大きく見えるのは、これら20枚ほどの風切羽が大きく広がるから。つばさをたたむと、風切羽は重なりあい、小さくセットされます。

Q. 飛んでいるときのブレーキや方向転換(てんかん)はどうするの?

空中でブレーキをかけるときや方向を変えるときには、尾羽を使います。尾羽はだいたい12枚あって、次列風切に

チャレンジ3

鳥の体のヒミツもみてみよう

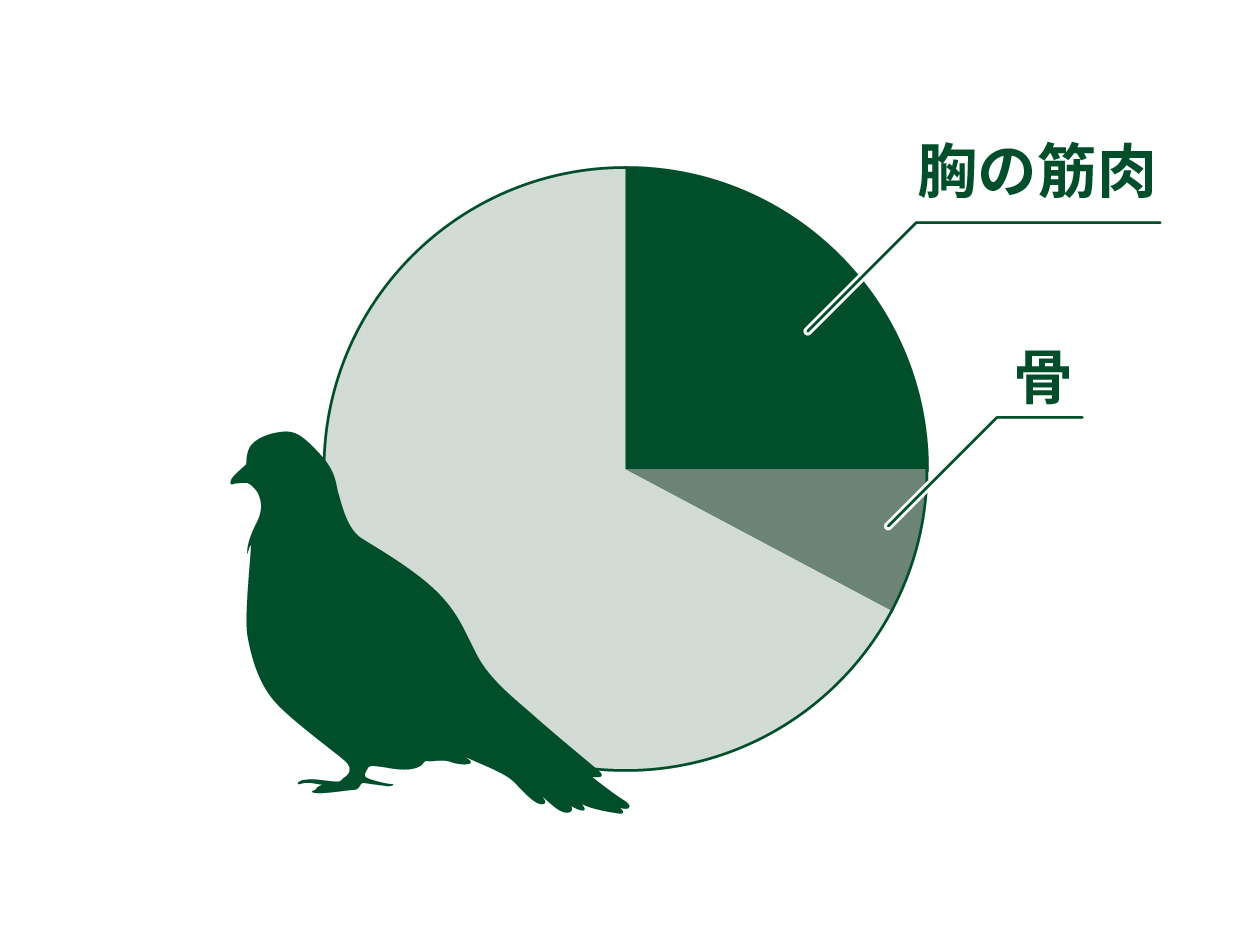

もしみんなが空を飛びたいと思って、風切羽を身につけたとしても、

まずは、

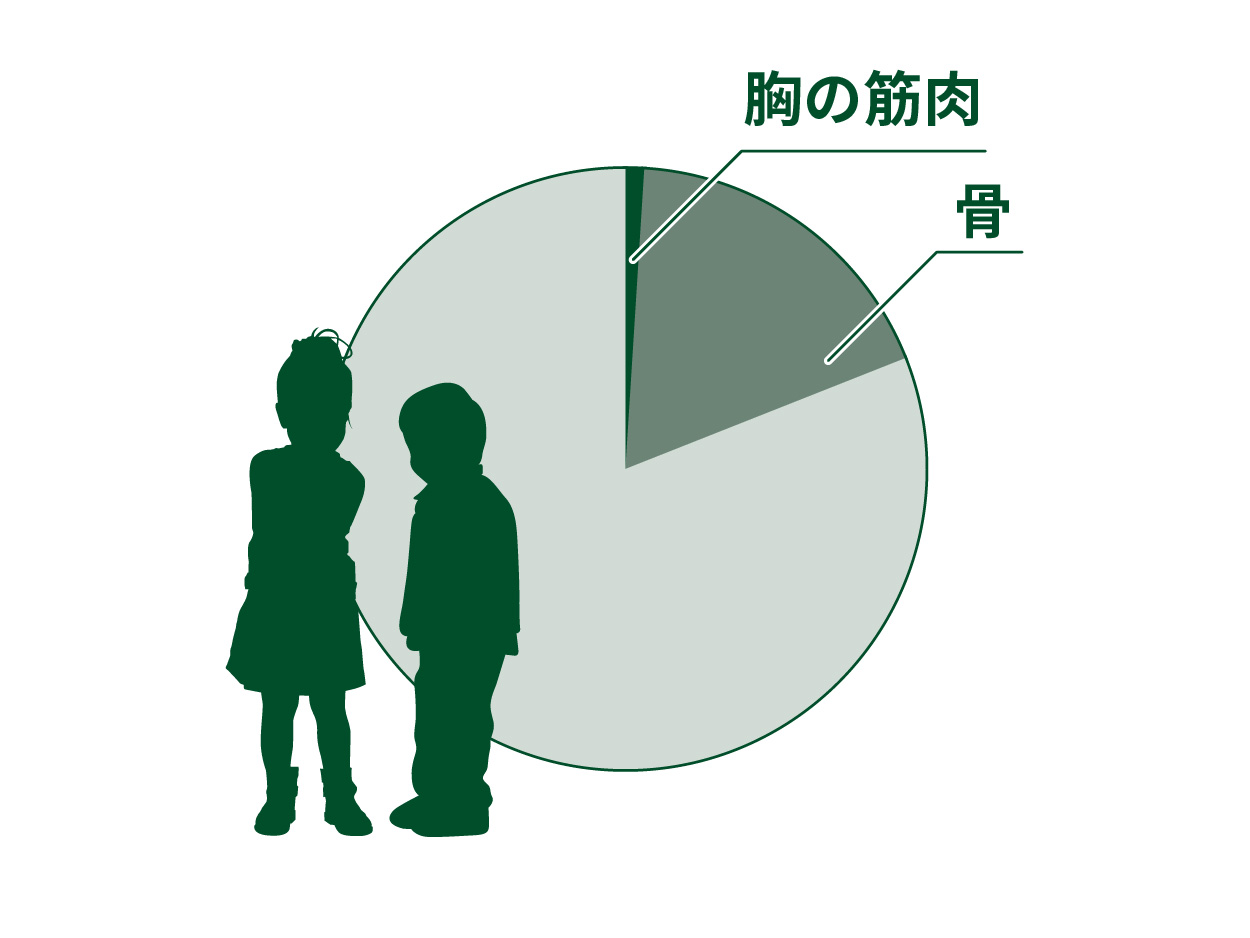

また、体は軽くできていて、スズメより小さいメジロでは10グラムほど(はがき数枚くらい)しかありません。鳥の

体全体のうちの胸の筋肉と骨の重さの割合 (例 )

Q. 鳥はどうして同じ向きでとまるの?

理由は、鳥の羽根がすべて同じ方向に生えているから。鳥の羽根は「

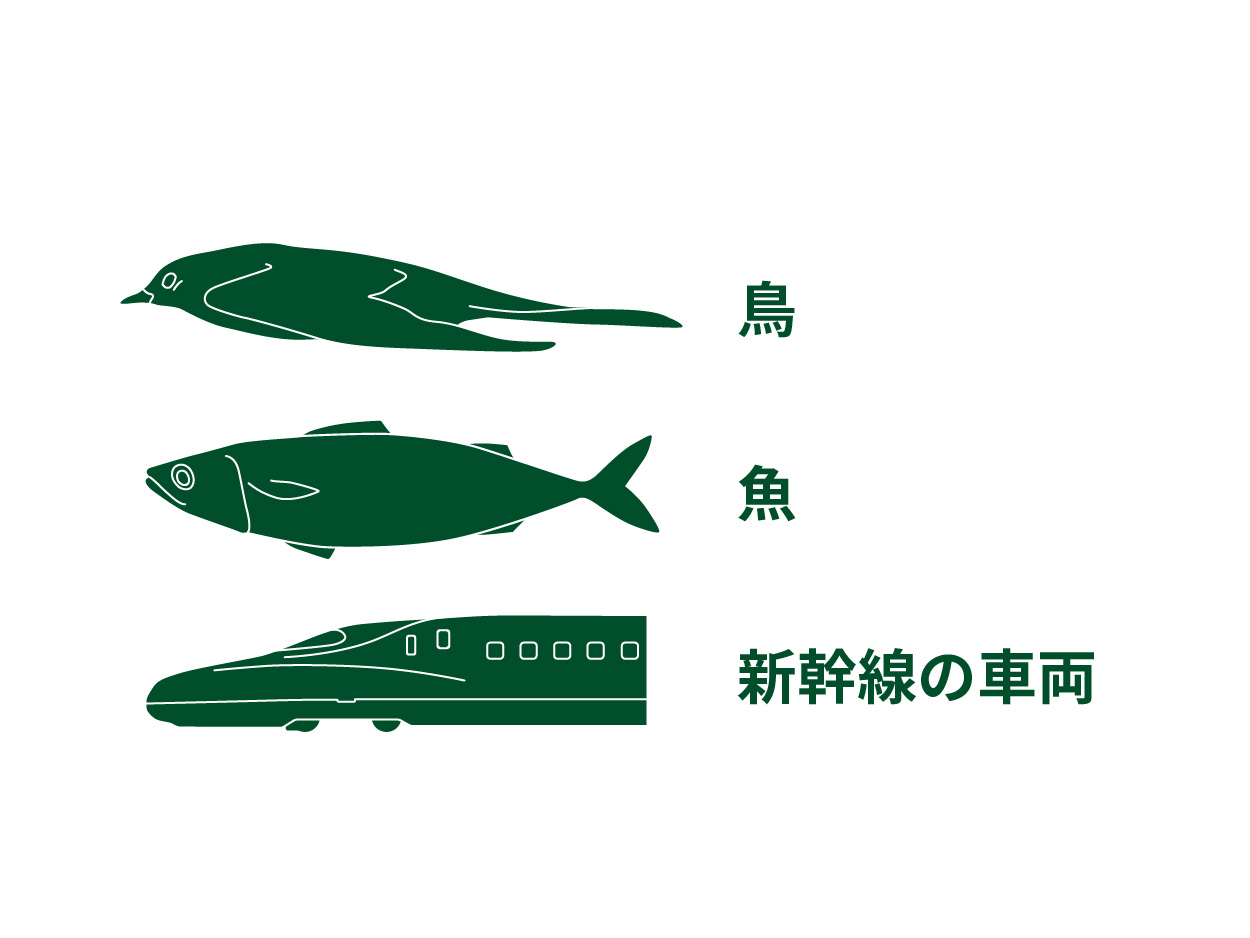

流線形は

チャレンジ4

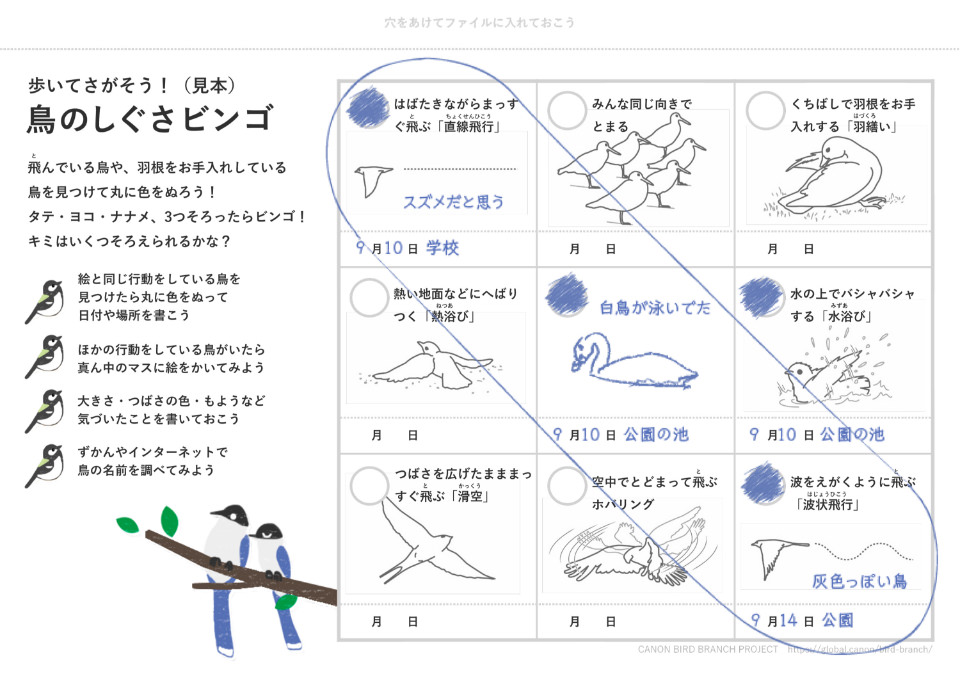

いろいろな飛び方をさがしてみよう

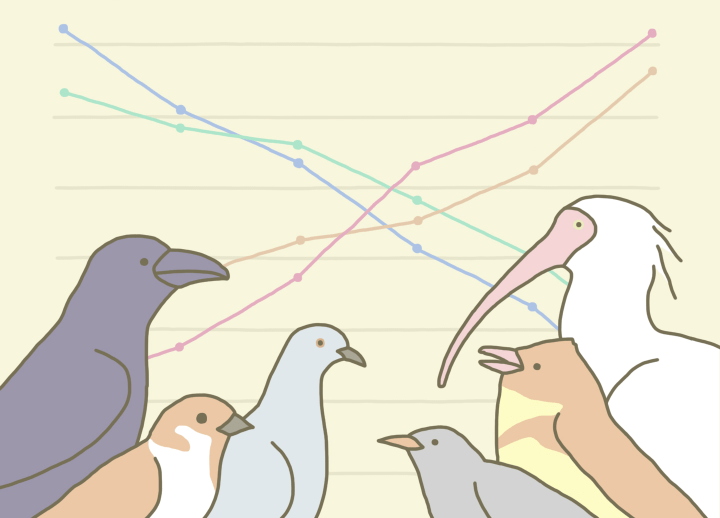

鳥たちは、つばさを上下に動かし、はばたくことで、進み、浮かび、飛んでいることがわかりましたね。飛んでいる鳥を見ると、はばたき方、飛び方にもいろいろあることに気づくはずです。

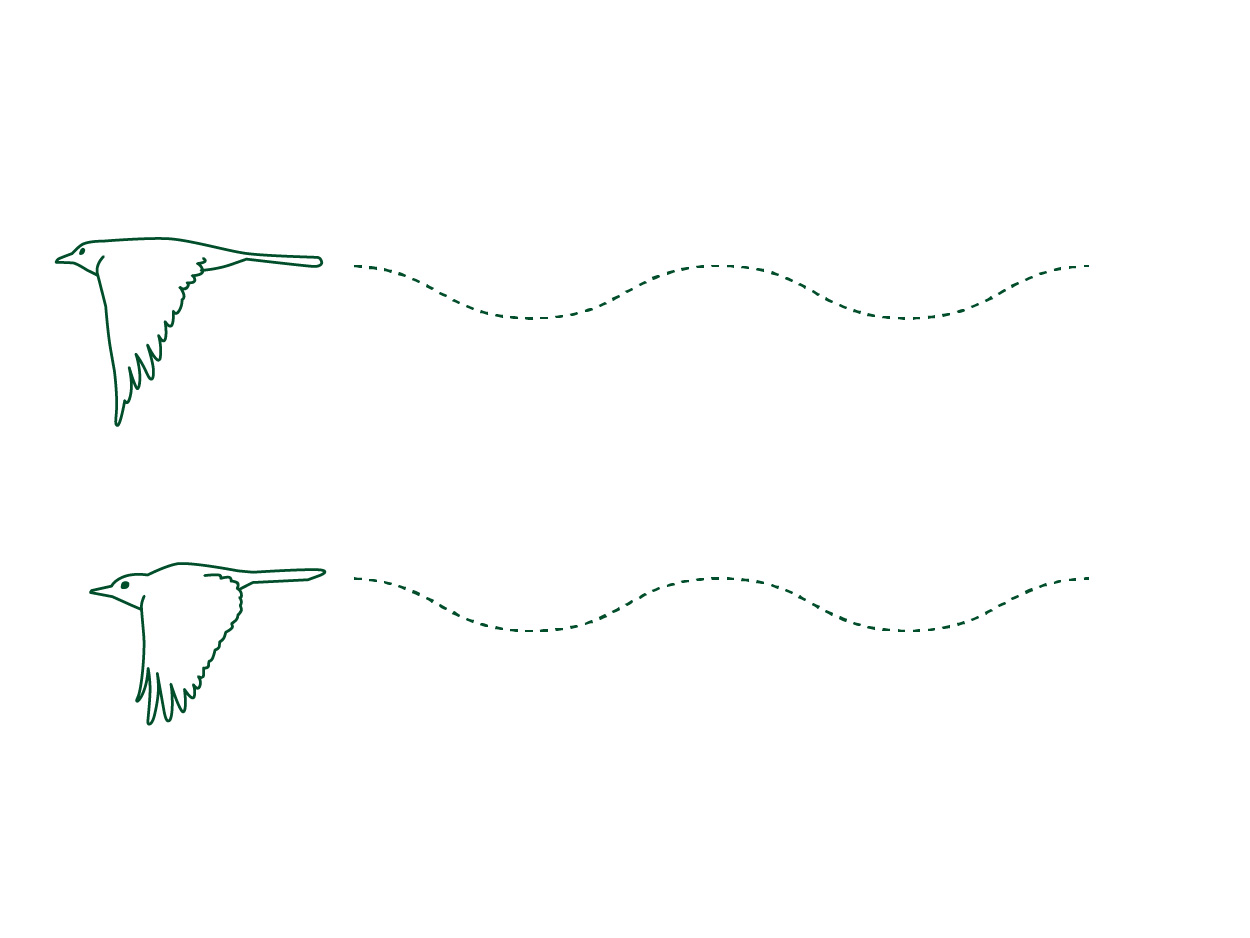

ハトは、はばたきながらまっすぐ飛びますが、ヒヨドリやセキレイのように、はばたいたり、休んだりをくり返しながら、波をえがくように飛ぶ鳥もいます。

チョウゲンボウがえものをねらうときなど、前にも上にも進まず、空中にとどまる飛び方をします。これは「ホバリング」とよばれます。ヘリコプターが空中でとまっているときの飛び方もホバリングといいますね。

少しはばたいたあと、つばさを広げたまま、まっすぐ飛んでいく「

また、つばさを広げた滑空の

まとめ

鳥が空を飛べるヒミツがわかったかな?

自由に空を飛ぶために、鳥の体にはいろいろな

身近な鳥をよく観察すると、飛び方のちがいに気づいたり、つばさをお手入れする様子を見たりすることができるよ。みんなもワークシートをもって鳥をさがしに行こう!

解説者紹介

日本野鳥の会 参与(元主席研究員)

安西 英明

1956年東京都生まれ。

1981年日本野鳥の会が日本で初めてバードサンクチュアリに指定した「ウトナイ湖サンクチュアリ」(北海道)にチーフレンジャーとして赴任する。

現在は同会の参与として、野鳥や自然観察、環境教育などをテーマに講演、ツアー講師などで全国や世界各地を巡る。解説を担当した野鳥図鑑は45万部以上発行。