気候変動の取り組み

大規模自然災害への対応

気候変動による影響を可能な限り小さくするためには、CO2をはじめとする温室効果ガスを削減する「緩和策」が重要ですが、緩和を実施しても温暖化の影響が回避できない場合に備える「適応策」についても同時に対策を進める必要があります。

気候変動への適応に貢献するスマート農業実証実験

キヤノンは農業における気候変動などの環境変化に対応する手段として、長年培ってきたイメージング技術を活用して、非破壊・非接触で作物の画像から生育指標を自動で取得可能な農業生育モニタリングシステム「GM-1」を開発し、水稲栽培における実証実験に取り組んでいます。

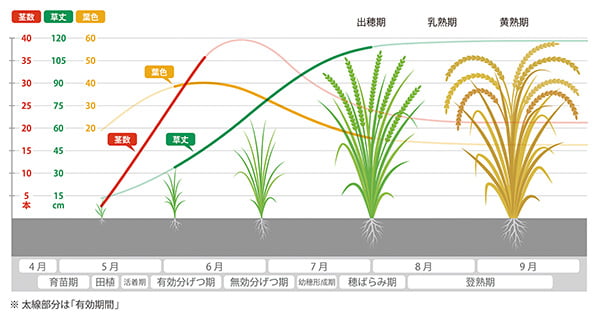

「GM-1」は作物の特徴にあわせた独自の画像解析技術とディープラーニングによって実現したAI診断技術により、撮影した作物の画像から、葉色・茎数・草丈といった重要な生育情報を自動で計測・データ化することに成功しました。従来、手作業で行っていた計測を自動化することで、作業効率を大幅に改善することができます。さらに、画像から統計的に生育状況を解析することができるため、ばらつきの少ない安定性・再現性の高い解析が可能になりました。データを蓄積し、過去データと比較をすることで、作物の気候変動リスクへの適応や適切な栽培管理、新品種開発などに活用することも期待されます。

気候変動の適応に貢献する植物工場

現在、気候変動による洪水や干ばつに起因する食糧供給に関するリスクが増大しています。こうした気候変動への適応事例として天候に左右されずに都市部でも安定して作物の供給が可能な植物工場が注目されています。主な消費地である都市を生産地にすることで、食物の輸送で排出されるCO2排出を削減することができます。さらに、植物工場は無菌環境で生育可能で農薬を使用しないため化学物質の使用や洗浄処理などを大幅に削減することができます。しかし、栽培環境の管理と生産体制の確立にはノウハウが必要であると同時に、多くの工程を人手に頼らざるを得ないため、人件費の負担が大きな課題となっています。

キヤノン電子は、自社の強みである自動化技術が、水耕栽培型の植物工場に活用できると考え、現在人の手で行っているさまざまな工程を自動化し、生産効率向上に貢献しています。さらに、温度・湿度などの育成環境を管理するソフトウエア面でも生産現場の最適化を支援し、最終的には完全無人で稼働する植物工場の実現をめざしています。

植物工場の担当者の声

メカ設計を担当しました。キヤノン電子はなんでも自分たちでつくってみようという社風がありますが、まさか育成パネルの構想から、金型設計、社内成型、最後は自動機までとは、担当しながらここまでやるのっ・・と驚きと、わくわくの連続でした。(精密機器設計 高橋)

育成条件検討を担当しました。安定して収穫できる条件が見つかったときの喜びはいまでも忘れられません。収穫機の設計担当からの切断個所が見えやすいように外の葉を立ち上げた形にしてほしいといった高度な要求にも真剣に取り組みました。(材料研究所 神蔵)

災害監視に役立つネットワークカメラ

台湾では、毎年強力な台風や豪雨による洪水によって、農作物への被害などが発生していることから、「Hydrological System」が導入されました。これは、南西海岸線エリアに設置した監視カメラが洪水警戒レベルを観測すると、自動で緊急アラームを発信するシステムです。

このシステムのために、アクシス社のネットワークカメラ「AXIS 214 PTZ Network Cameras」と「AXIS Camera Station video management software」が台湾内で計150カ所に設置され、水位の変化を360°方位かつ24時間体制で監視することに役立っています。

事業拠点での気候変動への適応策

宮崎キヤノン社屋

一部地域では、異常気象の増加により洪水被害のリスクが高まっています。日本国内では、これまで河川沿いにあった宮崎キヤノンの旧社屋を高台に移転し、新社屋を建設しました。海外では、タイの生産拠点において高台に第2工場を設立するなど気候変動への適応策を進めてきました。今後もリスク対応計画の更新・策定を進めることで、レジリエンスの向上を図っていきます。