雇用と処遇

取り組み

人材の獲得と定着

キヤノンは、持続的な成長のために、ビジネスのグローバリゼーションとイノベーションを推し進める優秀な人材の獲得と定着を図っています。そのため、採用・配属・育成の施策を一貫した方針のもとで連携させています。

人材の獲得において、2024年はキヤノン(株)および国内グループ会社で2,025人と積極的な採用を行いました。また、従業員一人ひとりが長期にわたって高いモチベーションを維持し、能力を発揮していけるように、キャリアマッチング制度(社内公募制度)のほか、育児や介護と仕事との両立を図る支援制度など従業員の就業継続をサポートする各種制度の充実を図っています。

また、従業員以外の労働者としては、2024年末時点では連結で7,460名の請負労働者がキヤノンの構内で勤務しています。会社間で請負契約を結び、警備、清掃や社員食堂の運営などの業務を委託しています。

キャリア人材の採用強化

事業ポートフォリオの転換を進めていくため、内部人材の活用だけでなく、即戦力を獲得するキャリア採用(経験者採用)を積極的に行っています。具体的には、Webサイトなどへの求人情報の掲載に加え、他社に転職した方や、配偶者の帯同などやむを得ない理由で退職した方のカムバック採用、キヤノン社員が家族・友人などを紹介する社員紹介採用を実施しています。また、求める人物像や専門性により合致する人材を獲得するため、求職者に直接コンタクトするダイレクトリクルーティングや人材紹介を積極的に活用しています。2024年は、キヤノン(株)新規入社者のうち、キャリア採用比率は31%であり、2014年と比較すると2.4倍に伸びています。今後は、さらに採用におけるキャリア採用比率を高めていくとともに、管理職への登用も積極的に行っていきます。

従業員エンゲージメントの向上

キヤノンでは、社員一人ひとりが会社の理念や戦略に共感し意欲的に業務に取り組むことが会社の成長につながると考え、従業員エンゲージメントの向上に向けた施策を展開しています。まず、組織と従業員の現状を把握するため、2年に一度、従業員意識調査を実施しています。調査結果を多面的に分析した上で、調査翌年に全ライン管理職を対象とした「CAMP(Canon Active Management Program)研修」を実施しています。

CAMP研修では、職場ごとに管理職が自組織の課題を議論し、具体的な施策につなげ、その効果を次回の従業員意識調査で確認するサイクルを回しています。キヤノン(株)の2023年従業員意識調査では、前回から「担当業務における自律性」や「自己成長」をはじめとする全項目において、肯定回答率が上昇しました。特に、やりがい、自己成長、働きやすい環境などエンゲージメントに関連する項目は、着実に改善しています。2024年は、さらなるエンゲージメント向上に向けて、CAMP研修のテーマを「Think Engagement」とし、140部門の約1,800名に対して行いました。また、社内の好事例を「Best Practice Handbook」としてまとめ、風土改善に向けた職場の取り組みを後押ししています。今後も多様な視点から、組織の課題を特定し、各種人事施策に結びつけることによって、社員と会社の双方の成長につなげていきます。

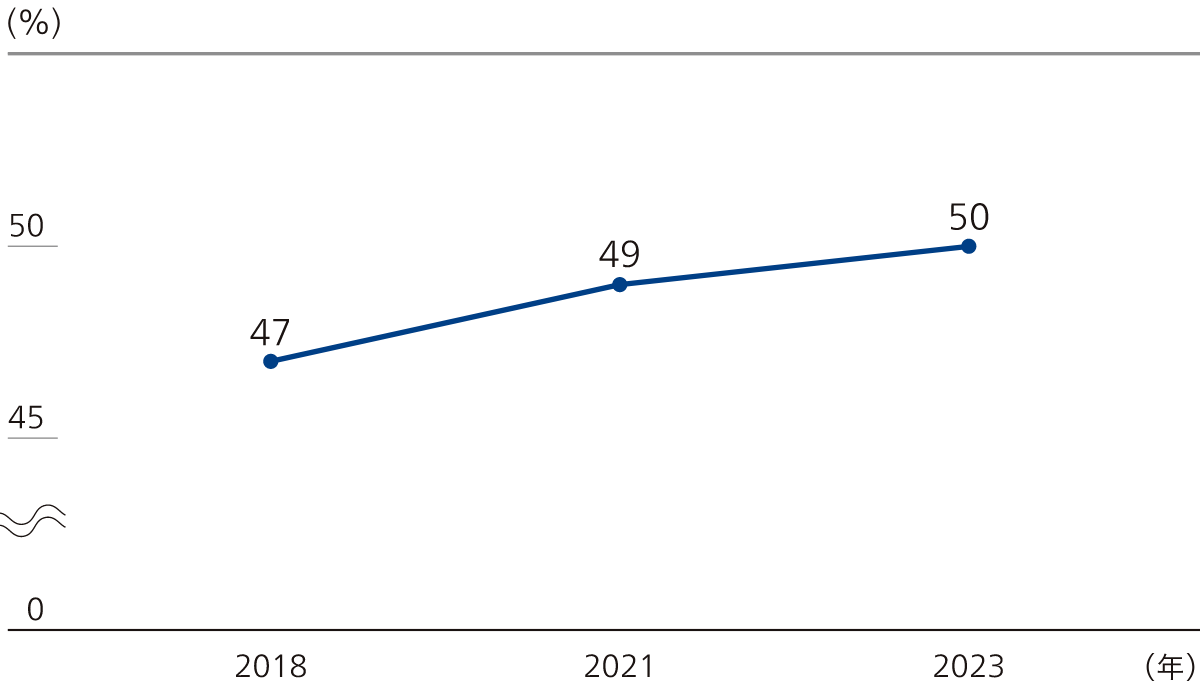

- やりがい、自己成長、働きやすい環境などエンゲージメントに関連する項目における肯定回答率

経営幹部のグローバル化

キヤノンは、経営幹部のグローバル化を進め、各国・地域のグループ会社の社長や役員、幹部社員に国籍を問わず適任者を登用し、地域に根ざした経営を推進しています。

たとえば、キヤノンヨーロッパの統括地域における人材の国際化比率※は、社長は86%、管理職では93%となっています。

- ※社長・管理職に占める日本人以外の比率

生産拠点における現地人材雇用

キヤノンの生産拠点では、雇用創出を通して地域の社会・経済の活性化に貢献すべく、現地で人材雇用を行っています。

たとえば、アジア地区の生産拠点全体では、5万人以上の現地人材を雇用しています。雇用にあたっては、各地域の最低賃金を大きく上回る給与を保証しています。

公平・公正な報酬制度

役割と成果に応じた賃金制度

キヤノン(株)は、年齢や性別にとらわれない公平・公正な人事・処遇を実現するため、仕事の役割と成果に応じて報酬を決定する「役割給制度」を導入しています。

役割給制度とは、仕事の難易度などにもとづく役割等級によって基本給を定め、1年間の業績・プロセス・行動を評価して年収を決定する制度です。賞与については個人の業績だけでなく、会社業績も反映されます。また、2021年から、よりメリハリの効いた処遇を実現するため、「OS評価(OutStanding)」を導入しました。これは、画期的・革新的な製品創出に貢献するなどめざましい活躍をした人材への特別評価です。1年に一回対象者を選定し、特別報酬が支払われます。

役割給制度は国内外のグループ全体にも展開し、すでに国内の大部分のグループ会社とアジアの生産会社にも導入しています。また、キヤノンUSA、キヤノンヨーロッパなど欧米のグループ会社やアジアの販売グループ会社においては、従前より仕事の役割と成果にもとづく賃金制度を導入しています。

給与の昇給額・昇給率、賞与の原資・支給額などについては、キヤノン労働組合と年3、4回開催する賃金委員会において、労使で定めたルールに則って支給されていることを確認し、その内容は、すべての社員に公開されています。また、賃金制度の運用や改善についても同委員会において労使で議論しています。

企業年金制度

キヤノン(株)では、公的年金を補完し、より豊かな老後の生活に寄与することを目的に、役割等級に応じて付与される退職金ポイント制による確定給付型の企業年金制度「キヤノン企業年金」を運用しています。制度運用は会社による基金積立金によって賄われ、社員による拠出金の負担はありません。また、あわせてマッチング拠出にも対応した確定拠出年金制度も運用するなど、充実した保障を実現しています。

なお、国内グループ会社においてもそれぞれ独自の企業年金制度を運用しています。

福利厚生の充実

キヤノンでは、入社から退職後にいたるすべてのライフステージにおいて、従業員が安心して生活を営めるよう、各種の福利厚生制度を整備しています。

たとえば、食堂・体育館などの設備、職場コミュニケーションの活性化を目的とした補助金制度や共通の趣味をもつ仲間が集うクラブ活動、各地域の文化を生かしたイベントや社員の家族も参加できる催しの開催など、従業員のニーズにあわせた福利厚生制度の充実を進めています。

また、キヤノン(株)および国内グループ会社では、国の社会保障制度に加えて、社員を対象とした企業年金や共済会、健康保険組合による付加給付などの制度、さらには個人の意思で加入する社員持株会や財形貯蓄、グループ生命保険などを用意しています。

総実労働時間の短縮

キヤノンは、各国や地域の法律にもとづき適正な労働時間の管理と削減に取り組んでいます。

たとえばキヤノン(株)では、働き方の見直しを推進しています。5日連続で有給休暇を取得できるフリーバカンス制度に加え、上司、部下間での期初面接時に年5日以上の休暇取得計画を立てるなど、さまざまな有給休暇の取得促進を行い、2024年の年間の平均有給休暇取得日数は17.6日となりました。2024年の一人当たりの総実労働時間は1,730時間となり、総実労働時間削減に向けた活動を開始した2010年(1,799時間)とくらべて69時間減少しています。

柔軟な働き方

キヤノンでは各国・地域の労働慣行を考慮した柔軟な働き方を促進しています。

たとえばキヤノン(株)では、2005年より厚生労働省の指針に則りアクションプラン(行動計画)を策定して柔軟な働き方を推進し、仕事と家庭の両立支援や次世代育成支援に取り組んでいます。

柔軟な働き方の推進

キヤノン(株)では、社員がそれぞれの事情に応じて柔軟に休暇の取得が行えるようにしています。育児や介護、傷病などの理由で取得できる30分単位の時間単位休暇や、勤続年数に応じたリフレッシュ休暇など、各種の休暇制度を整備しています。また、2020年からは生産性向上を目的としたテレワーク制度を導入し、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を推進しています。2024年4月からは、2027年3月までの3年間にわたる第八期行動計画を進めています。

このほか、キヤノン(株)では柔軟な働き方についての従業員調査を実施し、従業員の実情やニーズを把握し、働きやすい環境の構築をめざしています。

第八期行動計画(2024年4月~2027年3月)

| 行動計画 | 施策 | 2024年末現在での実績 |

|---|---|---|

| (1)両立支援制度の利用率向上をめざし、制度の利用を推進する |

|

|

| (2)多様な働き方を推進するとともに、時間外労働を前提としない働き方の促進および有給休暇取得促進の取り組みを継続し、総実労働時間を適正レベルに保つ |

|

|

| (3)第七期に引き続き、社会貢献活動を通じて、次世代を担う子どもが参加できる地域貢献活動を実施する |

|

|

仕事と育児・介護・疾病治療との両立を支援する制度

キヤノン(株)では、社員が安心して子育てができるよう、子どもが満3歳になるまで利用できる「育児休業制度」や、小学校3年生修了まで1日2時間以内の勤務時間の短縮を認める「育児短時間勤務制度」など、法定を上回るさまざまな制度を整備しています。2024年には、442名が育児休業制度の利用を開始しました。(女性105名、男性337名)

また、不妊治療を行っている社員を支援するために、総額100万円を上限に健康保険の適用を除く治療費の50%を補助する「不妊治療費補助制度」や、治療に要する期間、休暇を取得できる「不妊治療休暇制度」を整備しています。さらに、配偶者が出産した男性社員を対象に2日間の出産休暇を取得できる制度も整備しています。加えて、地域社会における仕事と育児の両立に貢献するため、下丸子本社に隣接する所有施設内に、地域開放型の東京都認証保育所「ポピンズナーサリースクール多摩川」を開設し、約60人の子どもたちを受け入れています。

介護をしながら働く社員をサポートするため、最長1年間利用できる「介護休業制度」や、「介護見舞金」の給付のほか、1日2時間以内の勤務時間の短縮を認める「介護短時間勤務制度」など、法定を上回るさまざまな制度を整備しています。2024年には、17名が介護休業制度の利用を開始しました。

また、疾病を抱える社員の仕事と治療の両立を支援するため、傷病休暇や30分単位の時間単位休暇、最長3年の休職制度など、柔軟な勤務体系を整備しています。さらに、就業上の配慮が必要な社員に対して、上司・産業医・保健師/看護師・労務担当が連携して、働き方や業務適応など、就労環境の側面から、個別サポートを行っています。

そのほか、社員からの問い合わせに対応するため、各事業所には相談窓口を設けています。

育児休業取得者の声

現在3歳と1歳の子どもがおり、家族の状況にあわせてこれまでに3回の育児休業を取得しました。休業中は日々成長する子どもと向き合い充実した家族の時間を過ごすことができ、人生においてかけがえのない期間になったと感じます。また、夫婦でチームとして育児をしていくという、今後につながる家族の文化を醸成できたことも大きな成果だと感じています。

いつも私の意思を尊重し、温かくフォローしてくれる職場のメンバーへの感謝の気持ちがキヤノンで働く安心感や業務へのモチベーションにつながっています。

キヤノン(株) 周辺機器事業本部

社外からの評価

キヤノン(株)、キヤノンマーケティングジャパン、大分キヤノンマテリアル、福島キヤノン、キヤノンプレシジョン、キヤノンITソリューションズは「プラチナくるみん」を取得しています。「プラチナくるみん」とは、子育てサポート企業として、厚生労働大臣より「くるみん認定」を受けた企業のなかで、より高い水準の取り組みを行っている企業が認定を受けることができます。

社員のボランティア活動への支援

キヤノン(株)では、ボランティア活動に関心のある社員を対象とした「ボランティア活動休職制度」を設けています。この制度は、会社の認定を受けてボランティア活動に従事する場合、1年(青年海外協力隊の場合は2年4カ月)を上限にボランティア休職を取得することができます。

労使関係

キヤノン(株)および国内グループ会社は、話し合いで解決を導く「事前協議の精神」を労使関係の基礎としています。賃金、労働時間、安全衛生、福利厚生などに関する諸施策を実行する際は、労働組合と真摯かつ十分な議論を尽くすよう努めています。

キヤノン(株)は、キヤノン労働組合※1との間で、「中央労使協議会」を開催しています。代表取締役CEOをはじめとする経営幹部が出席し、さまざまなテーマについて意見や情報を交換しています。

このほか、賃金、労働時間、安全衛生、福利厚生などに関する各種委員会も設け、労使協議のもとで制度の新設や施策の運営に取り組んでいます。2024年7月末時点で、キヤノン労働組合の組合員数は2万2,328人、キヤノン(株)の社員に占める労働組合員比率は79%となっています。なお、キヤノン(株)において、労働協約の対象外となる非組合員については、就業規則などで労働条件を定めています。

また、キヤノン(株)および国内グループ会社の労使協議会として年に一回「キヤノングループ労使協議会」を開催し、労働条件や経営状況に関する協議を行っています。同協議会は国内グループ会社23社の幹部とグループ会社の18の単位組合が出席するもので、加盟する労働組合の組合員数は、2024年末時点で4万8,083人となり、国内グループ会社23社の社員に占める労働組合員比率は82%です。

海外グループ会社においては、各国・地域の労働法制に従い、十分な労使協議による適切な労使関係を継続しています。主なグループ会社の社員に占める労働組合員比率※2は77%です。

- ※1 キヤノン(株)、キヤノンマーケティングジャパン、福島キヤノン、上野キヤノンマテリアルの4社の組合員で構成される労働組合

- ※2 企業内労働組合がある会社を対象に算出

業務変更を実施する際の最低通知期間

キヤノン(株)では、人事異動などに際して社員の生活への配慮のため、労使協定において最低通知期間を定めています。

転居をともなう異動対象者に対しては、発令日を基準として4週間前までに異動の確認を行っています。また、転居をともなわない異動対象者に対しては、出向は発令日の2週間前、その他の異動については発令日の1週間前までに、対象者に対して内示を行っています。

なお、国内外のグループ会社においても、各国・地域の法令に従って最低通知期間を定めています。