オープンイノベーションとは

キヤノンでは、大学や各種研究機関に存在する将来の事業の芽となる技術、社会課題の解決に貢献する技術を見出し、キヤノンの技術を活用することで社会実装につなげ、新たな価値を創造する活動をオープンイノベーションと位置付けています。例えば、キヤノン財団を通じた科学技術に対する研究助成や、先端半導体やiPS細胞に関する国家的な研究開発プロジェクトへの参画、外部との共同研究など、価値創造につなげる様々な活動を展開しています。

キヤノンのオープンイノベーションの強み

商品に入る技術、商品を支える技術といったキヤノンの技術基盤と、それらを活用してスピーディに商品・サービスを生みだす商品化する技術は、単なる個別技術の蓄積ではありません。体系化され、事業の枠を超えて全社で利活用できる環境が整っています。

この環境が存在するからこそ、キヤノンは4つの産業別グループにおいて事業を成長させることができるのです。M&Aなどによりグループに加わった新事業においても、さらに、キヤノンという枠を超えて大学や研究機関とのオープンイノベーションにおいても、迅速にキヤノンの技術基盤を活用することができます。ゼロからスタートするよりも、早くゴールに到達でき、さらなる高みをめざすことができます。

技術基盤と商品化する技術が一体となって新製品の開発・生産が進められるなかで、獲得・強化される技術は、再び技術基盤に還元されます。キヤノンの技術は、こうした循環を繰り返しながら強化・発展し、未来へとつながっていきます。

キヤノン財団

キヤノン財団を通じて、未来に向けた社会課題の解決や、産業のイノベーションをめざす科学技術に対する研究助成を行っています。

未来に向けた社会課題の解決をめざす「善き未来をひらく科学技術」と、産業のイノベーションをめざす「新産業を生む科学技術」の2つの助成プログラムを備えており、新しい価値を創造する革新的な研究を支援しています。

キヤノン財団が研究助成する「未来の新しい価値をみずから構想し、そこで必要となる未知の科学技術を切り拓いていく研究者」の挑戦が、一つでも多く社会実装につながるよう、研究者とのコミュニケーションを深め、キヤノンの基盤技術による支援の可能性を探索しています。

事例:

ポスト5Gで活用される先端半導体の製造技術開発

キヤノンは、経済産業省が主導する研究開発プロジェクトへの参画を通じて、ポスト5Gで必要となる先端半導体の製造技術の開発に取り組んでいます。

第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、各国で商用サービスが始まりつつありますが、さらに機能が強化された5G(ポスト5G)は、遅延の最小化による自動運転や、多数の同時接続の実現によるスマート工場など、多様な産業用途への活用が見込まれており、日本の競争力の核となり得る技術となることが期待されています。

キヤノンが開発するナノインプリント(NIL)半導体製造装置は、従来とは異なる原理によって、製造や投資コストを抑えながら半導体のパターニング(微細な回路パターンを半導体の基板上に形成する工程)を行うことが可能です。ポスト5Gで必要となる先端半導体の生産コスト低減に寄与することが期待されています。

キヤノンは、このプロジェクトを通じて先端半導体向けのナノインプリント(NIL)半導体製造装置の開発と、産業技術総合研究所との共同研究による試作ラインでの加工検証を推進し、半導体のさらなる微細化への貢献と、低コストの半導体の製造技術を確立することをめざします。

事例:

フォトンカウンティングCT

フォトンカウンティングCT(以下、PCCT)とは、光の最小単位であるフォトンを一つひとつ数える技術によって生まれた次世代のCT(コンピューター断層撮影。以下、CT)です。フォトン一つひとつを識別できるため、それぞれのフォトンのエネルギー情報を取得することが可能です。画像に含まれるノイズの影響を排除することで、診断画像を構成するために必要となるX線照射量を減らすことができ、従来のCTよりも低被ばくで高精細な画像を取得できます。また、取得したエネルギー情報を活用することで、体内の腫瘍の悪性度なども正確に判別することが期待されています。

PCCTにおいては、X線を受け取る検出器の性能が画質を左右します。キヤノンは、カナダの半導体メーカー、レドレン・テクノロジーズ社を2021年にグループへ迎え入れ、テルル、カドミウム、亜鉛の化合物でできた半導体(CZT)の量産技術を獲得。フォトンカウンティングCTに用いられるCZT検出器の実用化に目処をつけました。

新開発のCZT検出器は、X線検出の効率化と、独自のコンパクトな検出器回路、さらには解像度に関わるピクセルサイズの最適化を実現し、低ノイズかつ高解像度の画像生成につなげています。

キヤノンがこれまでCTの製品化を通じて獲得したさまざまな技術(X線管球の設計、架台や寝台の振動抑制機構、大容量データ管理と伝送システム、ディープラーニング再構成技術など)と新開発のCZT検出器とのシナジー効果により、キヤノン独自のPCCTの実用化をめざしています。現在、日本、米国、欧州にある4つの先端医療研究機関と共同で臨床研究を進めており、より正確で効率的な診断と患者さんの負担の軽減に貢献していきます。

事例:

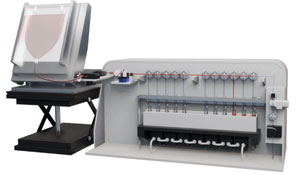

iPS細胞製造装置による人工血小板の製造

キヤノンは、iPS細胞から高品質な血小板を人工的に製造する研究開発プロジェクトに参画しています。このプロジェクトは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が主導する経済安全保障重要技術育成プログラムの一環で、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)を含めて7つの法人が携わっています※1。

血小板は傷口をふさぎ止血するという重要な役割を担っています。しかし、4日ほどしかその状態を保つことができず、あらかじめ備蓄しておくことができません。そのため、血小板の採取手段は献血などに限られていますが、災害などで多数の重傷者が出た際には十分な量を確保することが難しいという問題があります。このプロジェクトは、そうした社会課題をふまえて、iPS細胞から人工的に血小板を製造するシステムの確立と実用化をめざし、重要な医療資源である血小板の安定供給を図ることを目的としています。この人工血小板の製造プロセスが実現すれば、大量出血を伴う重度の外傷をおった多数の被災者などの救急医療を迅速に行うことにつながります。キヤノンは、メディカル事業の領域拡大に向けて再生医療に関する細胞製造装置の開発を開始。これまでに培ってきた装置開発と製造の技術を応用して、安定的に細胞を量産できる製造装置を作り上げることをめざしています。キヤノンは、このプロジェクトにおいては人工血小板の培養や濃縮洗浄、分注※2などの工程に必要な製造装置の開発を担い、製造技術の実用化に向けた研究開発活動を進めることで、救急医療の発展に貢献していきます。

- ※1 詳細はニュースリリース「NEDOの大型プログラムに採択されたiPS細胞を用いた人工血小板製造プロジェクトにキヤノンが参画(2024年9月12日)」をご参照ください。

https://global.canon/ja/news/2024/20240912.html - ※2 分注:患者さんへの1回の投与量に合わせて、細胞の濃度を調整したうえで分けること。

関連リンク

技術紹介PDF「キヤノンフロンティア」

テクノロジー

採用