電球や蛍光灯、たき火やランプの明かりといった人が作る光以外にも、自然界には様々な光があります。そんな光現象はどうやって起こるのでしょう。

ドアノブに触れるとパチッと静電気が放電することがあります。このことからもわかるように、大気中には電気が満ちています。このように、光と音が発生する大気中の電気現象を、「大気電気現象」といいます。カミナリやオーロラ、セントエルモの火などが、この現象の一種です。ひとだまなどの怪奇現象も、この大気電気現象が関係しているのではないかと考えられています。ほかにも、ホタルなどの生物が発する光もあります。自然の中の光にも不思議がいっぱいです。

暗闇で光を放つ物体に驚いたことはありませんか?まずは、その正体である可能性の高い「蛍光」や「燐光」について知りましょう。光や電子線をあてると光を放出する物質のことを、「蛍光体」「燐光体」といいます。蛍光灯やTVのブラウン管には蛍光体、腕時計の文字盤には燐光体が使われています。これらは、吸収した光を別の波長の光として放出する特性を持っています。光を即座に放出、10億分の1秒から10万分の1秒という瞬時に消えるのが「蛍光」、1000分の1秒から10秒というゆっくり光るのが「燐光」です。蛍光、燐光をあわせて「ルミネッセンス」ともいいます。一般的にモノが光を出すのは、原子や分子の最も外側の軌道を回る電子が、外部からエネルギーを得て、より高い軌道へ飛び上がり、それがもとのエネルギー「基底状態」に落ちるとき、ふたつの軌道のエネルギー差を光(この場合、“光”というより“電磁波”と一般的にいったほうが正確でしょう)として放出するのです。高いエネルギー・レベルへの飛び上がりは「励起」と呼ばれます。

ひとつのエネルギー・レベルの軌道には電子はふたつしか入れません。これを「パウリの禁制」といいます。一方、電子はスピン(自転)をしています。ふたつの電子は、それぞれ逆向きにスピンしている「一重項状態」、同じ向きにスピンしている「三重項状態」にわけられます。一般には前者のかたちをとっています。さて、蛍光は、励起したふたつの電子が一重項状態、燐光では、励起した電子が三重項状態になっています。燐光では、もとの一重項の基底状態に落ちるのに時間がかかるため、長く光を出すのです。

「蛍光」と似ているようですが、まったく違うのがホタルの光です。これは物質の化学反応によって起きている光です。物質が酸素と結びついて新しい分子ができるとき、その分子はエネルギーの高い励起状態となります。励起状態からエネルギーの低い通常の状態、基底状態に戻るとき、光が放出されるのです(熱は発生しないので「冷たい光(冷光)」になります)。ホタルの場合は、体内にある「ルシフェリン」という物質が「ルシフェラーゼ」という酵素によって酸化される反応が起こっています。

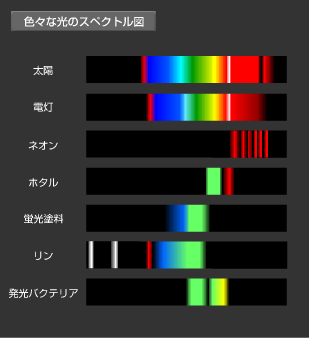

ホタルがお腹を膨らませて呼吸するとき光るのは、このためです。その緑色に見える光のスペクトルは、電灯のように幅広い連続スペクトルではありませんが、ホタルを本に近づけると確かに文字を読み取ることができます。

ホタルの光はいま、思いもつかないところで大活躍しています。遺伝子組み換えです。新たに挿入したい遺伝子を組み込んだDNAがちゃんと核の中に入っているかどうかを確かめるために、ルシフェラーゼを作り出す遺伝子もいっしょに入れるのです。ルシフェリンをかけてボーッと光が出たら、新しい遺伝子がちゃんと組み込まれている証拠になります。

かつて帆船で航海していた時代、船乗りたちは不思議な現象に出会っていました。暴風雨や激しい雷雨に遭遇した後、マストの先端に淡く燃える火が見えることがあるのです。荒天を乗り切った船乗りたちは、これを神による祝福のシグナルだと考え、航海の守り神セント・エルモに、ちなんで「セント・エルモの火」と呼びました。この火は、教会の尖塔や山頂、アンテナの先端などで見えることもあります。原因は、大気中の電位差であることがわかっています。

ある間隔をおいてプラス極とマイナス極を向かい合わせ、かける電圧を上げていくと、両極間に火花が飛びます(放電)。この様子をよく観察すると、火花が飛ぶ前に、電場の高い部分が淡く光を発するのが見えます(「コロナ放電」)。セント・エルモの火は、カミナリ雲などによって大気中の電位差が急激に拡大して起こるコロナ放電なのです。コロナ放電は、電位差が1cmあたり100ボルト程度で起こり、1000ボルト程度でセント・エルモの火などの現象が起こり、1万ボルト以上になるとカミナリのような火花放電になります。また、特に、とがったものの先端では大気中に向けて先端放電流という電流が流れており、コロナ放電も起こりやすくなっています。

カミナリは、大気中の電位差による「放電」です。カミナリ雲(積乱雲)は強い上昇気流によって出来ます。上空へのぼっていく水蒸気は、水滴となり、さらに凍って氷晶となります。一方、カミナリ雲の頂上付近から重くなって落下する氷晶は、ほかの氷晶や水滴とくっつきあってあられとなり、さらに落下します。そうすると、カミナリ雲の中ではのぼっていく氷晶と、落下するあられがぶつかりあいます。

ところで、これらの氷晶とあられは、一部の水分子がH+イオンとOH-イオンに電離しています。この場合、大きなOH-イオンに比べて小さいH+イオンは動きやすく、しかも温度が高いほうが動きやすいという性質をもっています。 温度が低い氷晶と、それより温度が高いあられがこすれあうと、動きやすいあられから氷晶へH+が移ります。

その結果、上昇する氷晶はプラスに、落下するあられはマイナスに帯電することとなり、カミナリ雲上部にはプラスの電荷、真ん中にはマイナスの電荷がたまります。さらに、気温が-10度より高い、地表に近いところでは、あられの表面に水滴がくっつき水の層ができています。あられ内部にはH+イオン、表面の水の中には動きにくいOH-イオンという状態です。ここであられが氷晶にぶつかると、氷晶はあられの表面のOH-イオン水の層をちぎり取って上昇し、残ったあられはプラスに帯電します。

このようにして、カミナリ雲の中には上からプラス・マイナス・プラスという、発電所のようなものができてしまうのです。この発電所の電圧は数億ボルト、一瞬に数万アンペアの規模の電流が流れます。電気はもともと大気中を通り抜けにくい性質がありますから、この電流が流れると非常に高温の熱が起き、その熱によって発生する光が、稲光となります。

オーロラは、南極や北極の磁極周辺で見られます。地上100~1000km上空にあらわれる色とりどりの発光カーテンです。これは、太陽から来る風「太陽風」の主成分である電荷を帯びた高エネルギーの粒子(電子や陽子)が、磁力線にそって南北両磁極に突入、上空の希薄な窒素原子や酸素原子と衝突することで起こります。高度100~200kmでは励起された酸素原子が出す波長558ナノメートルの緑色の光がよく見えます。

それより高空では、窒素原子の出す波長391ナノメートルの光などが加わってきます。その光は、大気中の水素、酸素、窒素の原子や分子ごとに違った色となっていて、カラフルです。オーロラが、南極や北極に見られるのは、地球はN極を南極、S極を北極にした巨大な磁石のようなもので、N極やS極に電荷を帯びた粒子が引きつけられるためです。