サプライチェーンマネジメント

取り組み

サプライヤーに対する取り組み

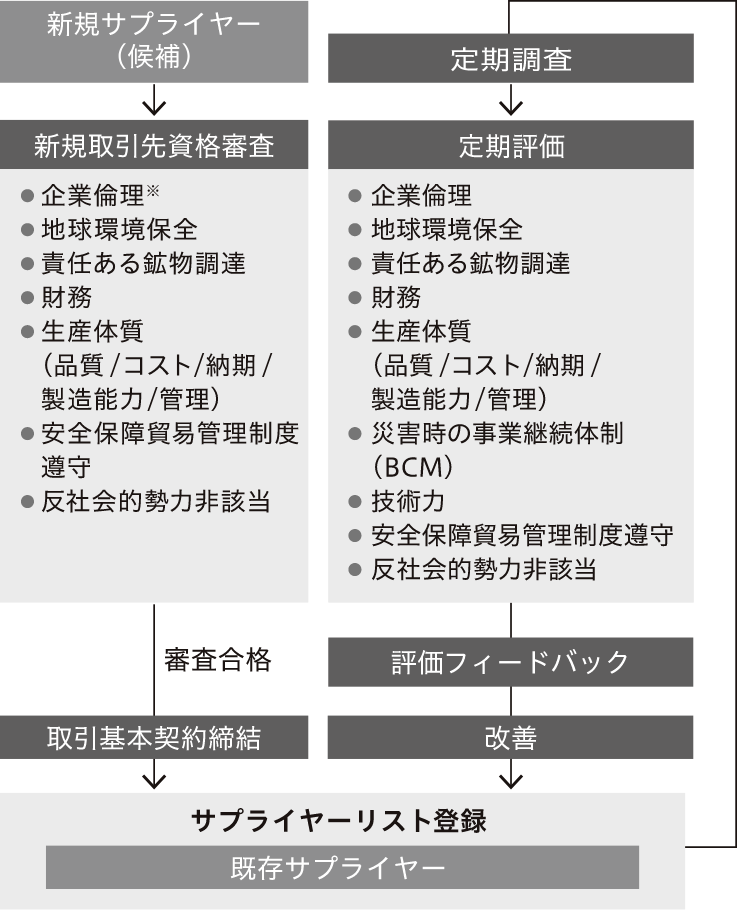

サプライヤーの評価

新規のサプライヤーと取引を開始する際には「キヤノン サステナビリティ サプライヤー ガイドライン」などにもとづいて審査を行い、企業倫理、地球環境保全(化学物質管理、大気汚染や水質汚濁の防止、廃棄物の適正処理、省資源・省エネルギー活動への取り組み、温室効果ガスの削減、生物多様性保全)、財務、生産体質などの基準を満たしているサプライヤーだけを選定しています。そして、年1回の定期調査の結果や取引実績などから総合的に評価し、評価の高いサプライヤーと優先的に取引できるようにしています。さらに、評価が低いサプライヤーに対しては現地監査を行うなど、改善に向けた指導・教育などを行っています。特に、人権、労働、環境などの法令や社会的取り決めに関わる項目を遵守していない場合には取引を継続しない場合があります。

- ※ 企業倫理には、法令遵守、製品安全、機密情報管理、人権、労働、安全衛生、知的財産権保護などを含む

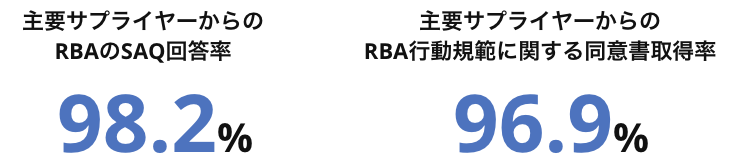

キヤノンは、主要事業製品の部品/材料サプライヤー(以下、主要サプライヤー)に対しては、RBAに認められたSAQを用いて、労働、安全衛生、環境、倫理に関するリスクの特定に取り組んでいます。2024年は、378社に対して調査を実施し、372社(98.4%)より回答を得ました。回答が得られなかったサプライヤーについては、個別確認を実施しています。結果として、リスクが高いと特定された主要サプライヤーはありませんでしたが、調査結果を主要サプライヤーにフィードバックし、弱点を把握して、今後の改善に生かすように要請しました。

また、世界各地の主要サプライヤー数社に対し、SAQの回答内容の検証を目的としたサプライヤーとのオンラインミーティングや現地確認を実施しています。現地確認では、労働、安全衛生、環境、倫理、サプライヤー管理それぞれの項目に関連する方針および社内規程が適切に定められていること、また、環境目標に対する年間計画策定と実績管理のしくみが有効に機能していることなどを確認しました。また、RBA行動規範の遵守に向けた体制強化の必要性を認識し、サプライヤーとキヤノンが協力し、継続して改善に取り組んでいく考えを確認しました。

現地確認を行った項目の例

- ハラスメントに関する相談窓口と対応プロセス

- 消火設備、消防システム、非常口の整備状況

- 保護具の支給、化学物質の管理などについて定められた規程、安全衛生啓発活動の実態

- エネルギー使用、有害物質使用の削減目標・計画策定およびレビューの記録

- 行動規範や方針が周知されていること

さらに、主要サプライヤーについては、RBA行動規範に関する同意書への署名をお願いしています。2024年に調査を実施した主要サプライヤー378社のうち、371社(98.1%)から同意を得ました。

このほか、2022年より、主要事業の生産拠点において、警備、清掃、食堂業者などの構内請負会社、設備や寮の管理会社、人材派遣会社などに対して、労働、安全衛生、環境、倫理に関するリスク評価を実施しています。2024年は、主に次の項目についてリスクが特定され、サプライヤーと連携して改善に取り組みました。

雇用に関する労働者の費用負担

業務上必要とされる制服や備品にかかる費用を労働者が負担するルールおよび実績が確認されました。徴収された費用については労働者に返金するとともに、会社規程の見直しを検討するよう要請し、ルールが変更されたことを確認しました。

罰金の禁止

懲罰として罰金や減給を課す規程がありました。RBAの基準では罰金や減給は認められないため、会社規程の見直しを要請し、ルールが改定されたことを確認しました。

適切な給与明細の提供

短期間雇用の労働者に対して、労働時間、賃金率などを明記した給与明細が提供されていなかったため、給与明細の作成、運用を指導しました。

身体に負荷のかかる作業

業務上、重量物(50ポンド以上)の運搬が必要な作業については、二人以上で行うよう、作業標準の見直しを要請するとともに、妊娠している女性に重量物を扱う仕事をさせていないことを確認しました。

個人情報の管理

従業員などの個人情報の管理につき、アクセス制限がされていないサプライヤーについては、適切なアクセス制限のしくみを構築するよう要請。その後パスワード設定などのしくみが整備されたことを確認しました。

グリーン調達とサプライヤーへの働きかけ

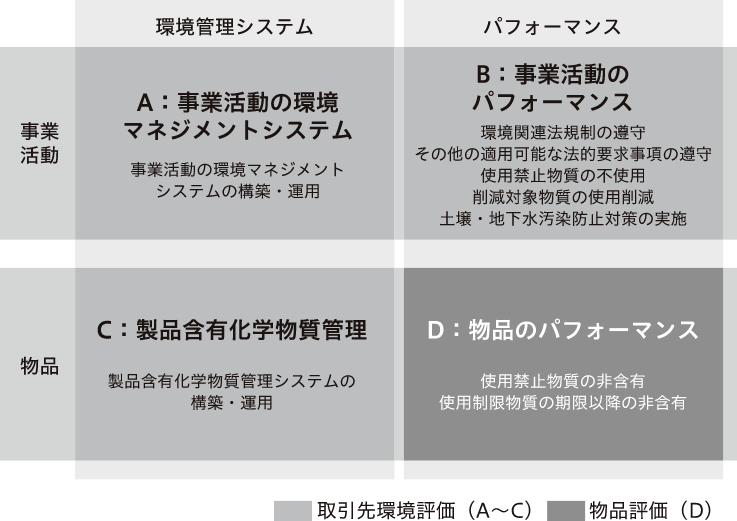

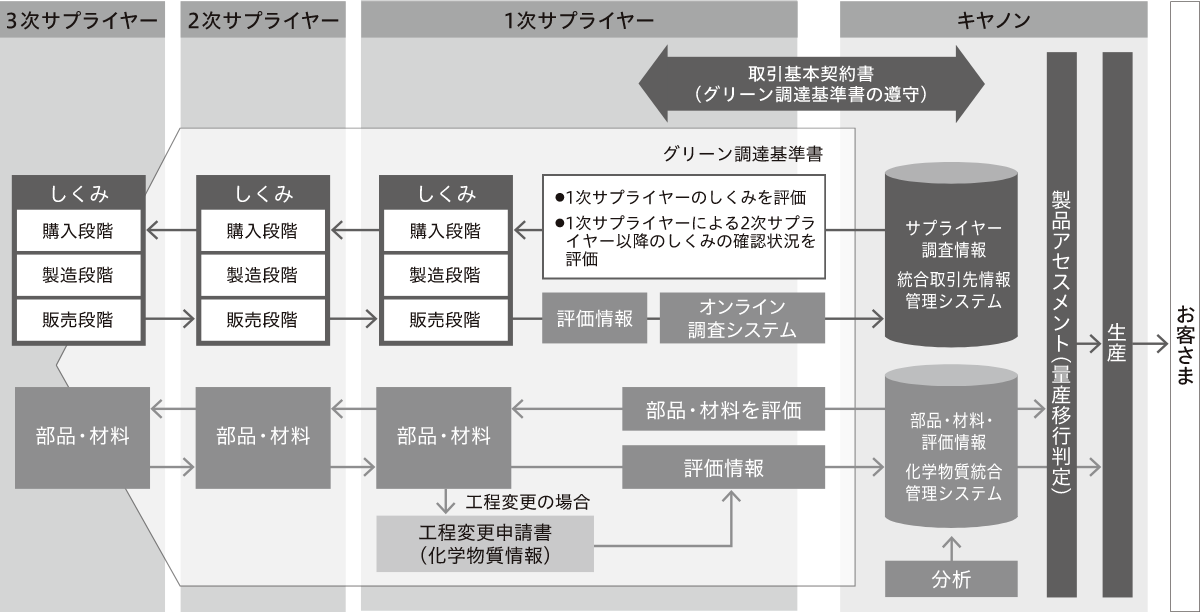

環境の分野では、キヤノンはサプライヤーへの要求事項を定めた「グリーン調達基準書」を策定し、サプライヤーとの取引において遵守を必須条件としています。具体的には、「事業活動の管理」「物品の管理」の2つの視点での管理を車の両輪ととらえ、次の図中のA~Dの4つの枠組みが有効に機能していることを要求事項としています。万が一、サプライヤーが環境にマイナスの影響を及ぼした場合には直ちに是正措置を求め、改善状況を確認しています。

地球環境保全活動を進めるために、サプライチェーンを通じたサプライヤーに、事業活動の環境負荷低減に向けた環境マネジメントシステムの構築、運用を要求しています。特に製品含有化学物質については、グリーン調達基準の要求事項に加え、キヤノンでは部品・材料の含有化学物質情報を把握・管理するためのしくみを構築し、運用することで製品への禁止物質の混入を未然に防いでいます。

サプライヤーにおける環境汚染の未然防止に向け、キヤノンはこれまでもサプライヤーの事業活動のしくみ、パフォーマンスに関する状況・是正確認を行ってきましたが、リスク管理をより一層強化する取り組みを進めています。たとえば、強化される法規制に確実に対応していくため、新興国・地域における排水や廃棄に関する法規制情報の収集・分析の強化を図っています。また、重金属を多く使用することから、排水処理に関わる環境汚染リスクが相対的に高いめっき工程について、リスク管理を行っています。このようにリスク管理の対象範囲を拡大することで汚染の未然防止に努めています。

中国公衆環境研究中心(IPE)と連携した「サプライチェーンの環境リスク低減」

キヤノンは、中国の環境NGOである公衆環境研究中心(IPE)が公開するサプライヤー情報をもとに、サプライチェーンの上流に位置する2次・3次などの中国国内のサプライヤーに対して、環境リスク削減に向けた勧告や改善を行っています。定期的にIPEと情報共有を行い、ベストプラクティスを共有することで、サプライチェーン全体の環境リスク低減を推進しています。

サプライヤーとの連携

キヤノンは、「EQCD思想」を実践するために、サプライヤーとの協力関係を強化しています。

具体的には環境推進の取り組みとして、CO2排出量の可視化や低CO2排出材料・部品の採用などのCO2削減活動、また資源循環対応、化学物質法規制対応について、サプライヤーとともに活動を進めています。

また品質向上の取り組みとして、評価基準を明確にするとともに、サプライヤーからの声をフィードバックすることにより、品質向上を図るなど、サプライヤーと連携を図っています。

こうしたコミュニケーションを通じて、サプライヤーとの情報共有、連携強化を図り、ともに成長していくことをめざしています。

サプライチェーンにおけるリスクに関する連絡窓口

キヤノンではサプライチェーンに関する懸念について社内外問わず匿名で連絡できる窓口を設けています。児童労働や強制労働の発生など、人権やその他責任ある企業行動に関する具体的な懸念や情報がある場合には、この窓口を通じて通報ができることを「キヤノンサプライヤー行動規範」に記載し周知しています。

責任ある鉱物調達への取り組み

キヤノンを含め多くの企業が製造・販売する製品には、さまざまな鉱物由来の材料が使用され、世界中の原産地から多様なサプライチェーンを経由して調達されています。これらのなかには鉱物の採掘地や製錬所などの加工先において、武装勢力の関与、深刻な人権侵害や環境破壊が指摘されるものがあり、紛争地域や高リスク地域を把握して、人権・環境リスクが高い事業者から供給される材料の使用を回避することが企業の社会的責任の一つとして求められています。

キヤノンはお客さまに安心して製品をお使いいただくため、取引先や業界団体と協力しながら、責任ある鉱物調達の取り組みを進めています。

デュー・デリジェンス

キヤノンは、鉱物の原産国調査ならびにデュー・デリジェンスの実行において、経済協力開発機構(OECD)が発行する「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンスガイダンス(OECDガイダンス)」記載の5段階の枠組みに従って取り組みを進めています。

グループで統一した方針と調査・報告体制を整えるとともに、対象となる鉱物や金属が含まれている製品を特定し、その部品や材料について、サプライチェーンをさかのぼった調査を実施し、世界の紛争地域や高リスク地域に所在する人権・環境リスクを特定するデュー・デリジェンスを実施しています。

リスクの特定と評価

アフリカのコンゴ民主共和国(DRC)およびその隣接国で産出されるスズ、タンタル、タングステン、金(3TG)は、その一部が武装勢力の資金源となり、深刻な人権侵害や環境破壊、違法採掘などを引き起こしているとして紛争鉱物と呼ばれています。キヤノンは、このDRCおよびその隣接国を含む、世界各地の紛争地域や高リスク地域から産出される3TGを調査範囲として、リスク調査を実施しています。

さらに、3TG以外の鉱物の調達リスクに関しても世界的な関心が高まっており、特に、リチウムイオンバッテリーなどに使用されるコバルトについて、採掘場における児童労働、人権侵害が懸念されています。キヤノンでは2021年からコバルトの調達リスクの調査を開始しました。

キヤノンでは、Responsible Minerals Initiative(RMI)※が公表する標準調査票であるConflict Minerals Reporting Template(CMRT)とExtended Minerals Reporting Template(EMRT)および必要に応じてキヤノン独自の調査票を活用してリスクを特定・評価し、その結果をリスク低減に向けた取り組みにつなげています。

- ※ 責任ある鉱物イニシアティブの略で、紛争鉱物対応で主導的な役割を果たしている国際的なプログラム

リスク低減に向けた取り組み

鉱物の原産地や製錬所の特定には、サプライヤーの協力が欠かせません。キヤノンは調査対象となる全取引先に対して、調査マニュアルなどを配付して調査を支援するとともに、RMIが公表する適合製錬所の情報について確認を促し、RMIが適合と認定した製錬所を使用するよう要請しています。調査の結果、著しいリスクが発見された場合には、サプライヤーに対しリスクの低いサプライチェーンへの切り替えを要請し、リスク軽減に取り組んでいます。

また、懸念されるリスクを早期に認識するため、公式Webサイトに「鉱物リスクに関するご連絡窓口」を設置しています。キヤノン製品のサプライチェーンに関連して、紛争地域および高リスク地域における鉱物の採掘・取引・取り扱い・輸出をめぐる具体的な懸念や情報(紛争地域における武力勢力の資金源や人権侵害となっている事実など)がある場合は、この連絡窓口に通報することができます。

業界団体との連携

キヤノンは、2015年4月より、鉱物リスクの問題解決に注力する国際的なプログラムであるRMIに加入し、その活動を支援しています。

日本国内では、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の「責任ある鉱物調達検討会」の主要メンバーとして活動しています。

2024年調査と情報開示

2024年は、調査対象のサプライヤーに3TGおよびコバルトに関する調査を依頼し、3TGについては約90%、コバルトについては約83%から回答を得ました(2025年3月14日時点までの暫定回収率)。

回答があった範囲内においては、重大な人権・環境リスクを明示するものはありませんでした。しかし、複雑なサプライチェーンをさかのぼる調査においては、製錬所の特定が難しい、不明回答が多いなどのさまざまな課題が生じるため、キヤノンではさらなるリスクの特定と改善に努めています。

キヤノンでは、OECDガイダンスに従い、キヤノンにおける調査体制、調査結果、リスク分析、特定された製錬所の情報などを、毎年キヤノンのWebサイトで開示しています。

3TGの調査に関する報告書については、キヤノンの鉱物調査への取り組みが国際的な基準であるOECDガイダンスに合致していることを確認するため、独立した専門家による監査を受け、合理的保証を受けています。

また、2024年は生産会社22拠点においてRBAのVAP監査を受審し、RBA行動規範の「D.倫理 7.責任ある鉱物調達」にもとづく要求基準に適合していることが外部監査機関により確認されました。

| 紛争鉱物報告書(英文)(2.7MB) |

現代奴隷法への対応

現代奴隷法は、対象地域で事業活動を行う一定規模の企業に対して、自社およびそのサプライチェーンにおける強制労働、人身取引、児童労働のリスクを確認し、年次のステートメントを公表することを義務づけるものです。2015年に英国で始まり、2018年には豪州、2024年にはカナダにおいても現代奴隷法が制定されました。キヤノンでは毎年、生産拠点および調達先に対して人権リスクを確認し、この結果にもとづき法の適用対象となるグループ会社がステートメントを公表しています。

また、キヤノンメディカルおよびアクシスでは、同法にもとづきそれぞれステートメントを公表しています。

| Canon Europa N.V.、Canon Europe Ltd.、Canon(UK)Ltd.のステートメント(英文)(610KB) |

| Canon Australia Pty Ltd.のステートメント(英文) |

| Canon Canada Inc.のステートメント(英文)(517KB) |

| キヤノンメディカルのステートメント(英文) |

| アクシスのステートメント(英文)(78KB) |