地中海地方では昔から、碁石のような形のレンズ豆という豆を料理に使っていました。

このような形のガラスが「レンズ」と呼ばれるようになったのは、このレンズ豆に由来しています。

空気とレンズの境界面で光は屈折します。この光の屈折を利用して光を集めたり、散らしたりするのがレンズの役割です。レンズの材質、大きさ、厚み、曲面の具合、レンズの組み合わせなどによって、レンズを通過する光はさまざまに変化するので、レンズはカメラ、望遠鏡、顕微鏡、メガネなどさまざまな用途に応じて多くの種類が作られています。また、複写機やスキャナー、光ファイバーの中継器、半導体デバイスの製造にもレンズによる光の集散の仕組みが利用されています。

レンズには大きくわけて「凸レンズ」と「凹レンズ」の2種類があります。レンズのふちよりも中心部が厚いレンズが凸レンズ。ふちよりも中心部が薄いレンズが凹レンズです。凸レンズを通過した光は後方の1点に集まります。これが焦点です。レンズの中心と焦点との間隔を焦点距離といいます。では凹レンズの焦点はどこでしょう?凹レンズに光をあてると、ちょうど光軸上の一点から光が広がったように光は拡散していきます。この一点が凹レンズの焦点です。

凹レンズはたとえば近視用のメガネに使われます。近視の人は水晶体と網膜の距離が長くなっているため、遠くを見ても像がぼやけてしまいます。そこで水晶体の前に凹レンズを置いて光の屈折を弱め、焦点距離を伸ばして、網膜に光の像を結べるようにするのです。逆に遠視用のメガネには凸レンズが使われます。遠視とは水晶体と網膜の距離が短く、焦点が網膜の後ろにある状態です。そこで凸レンズのメガネによって光の屈折を強くして、焦点距離を短くしているのです。

多くの光学機器では、1枚のレンズだけでなく、何枚もの凹凸レンズを組み合わせて利用しています。たとえば凸レンズと凹レンズの2枚を組み合わせれば、遠くの物体を見ることができます。凸レンズで集められた光は、凹レンズによってふたたび平行光線となって出てくるからです。これが「ガリレオ式望遠鏡」です。

この凸凹2枚の組み合わせに1枚の凸レンズを加えると、簡単な「望遠レンズ」ができあがります。前の凸凹2枚のレンズで倍率をあげ、後方の凸レンズで像を結びます。

さらに、2組の凹凸レンズを加えて凸レンズと凹レンズの間隔を動かすようにすれば、望遠倍率を連続的に変化させることができます。その後方に結像のための凸レンズを加えると、連続的に倍率を変えられる望遠レンズができあがります。これがズームレンズの原理です。

レンズを通った光の像は、実際にはすこしゆがんだり、ぼけたりしています。これをレンズの「収差」といいます。カメラや顕微鏡のレンズが何枚ものレンズの組み合わせで作られるのは、収差を補正して正しい像を得るためです。

収差のひとつに「色収差」があります。一般光は、多くの色の光の混合です。光は色、つまり波長によって屈折率が異なるため、色によって像のできる位置が変わってくるのです。いわゆる色のにじみです。色収差は、屈折率の異なる凸レンズと凹レンズを組み合わせて収差を相殺することで補正します。

色収差を解決するための専用レンズも開発されています。光の分散が非常に低い(低分散)特徴を持つ蛍石レンズです。蛍石は自然界に存在するフッ化カルシウム(CaF2)の結晶で、キヤノンは1960年代末にその人工結晶生成技術を確立しました。また光学ガラスで低分散を実現したのが1970年代後半に開発されたUD(Ultra Low Dispersion)レンズで、1990年代にはこの性能をさらに向上させたスーパーUDレンズを完成させました。現在蛍石/UD/スーパーUDレンズは、望遠系レンズに使用されています。

レンズの収差には、色収差のほかにも「球面収差」「コマ収差」「非点収差」「像面湾曲」「歪曲収差」の5つの収差(ザイデルの5収差といいます)が知られています。たとえば球面収差とは、レンズのふちを通る光がレンズの中心部を通る光よりも、レンズに近いところに集まって像がボケてしまうものです。単体の球面レンズでは、どうしても球面収差が出てしまいます。そこで開発されたのが「非球面レンズ(アスフェリカル・レンズ)」です。レンズの面を円球面ではなく、径方向に微妙に曲率を変えていく曲面とすることで、収差をおさえたレンズです。以前ならばレンズの球面収差を補正するために何枚ものレンズを組み合わせていた光学機器も、非球面レンズの登場によってレンズ枚数を大幅に減らすことができるようになりました。

光は波ですから、小さな穴を通り抜けるときなどにはその影のほうへ回折します。この性質を上手に利用して、レンズの表面に鋸歯状の溝を周期的につくることで、光の進行方向をコントロールするのが回折光学素子です。CDやDVDプレーヤーのレーザー光ピックアップ用レンズには、軽く小さなレンズが必要ですから回折光学素子が最適です。電子機器には単一波長のレーザー光が使われますから、単層型回折光学素子で正確な集光が可能です。

回折における色収差と、屈折における色収差は、まったく逆に発生します。これを上手に利用することで、小型・軽量の望遠レンズが作れます。

ただし、レーザー光を使うCDやDVDプレーヤーとは違ってカメラ用レンズでは、単純な回折光学素子を組み込んだだけでは迷光(不必要な光)が発生してしまいます。積層型回折光学素子では、2枚の回折光学素子を数マイクロメートルの精度で並べることでこの問題を解決。屈折系の凸レンズと組み合わせて、色収差を補正しています。このレンズはこれまでの屈折系だけのレンズとくらべてサイズを小さく軽くできるため、新型の望遠レンズとしてスポーツや報道の現場で活躍しています。

天体望遠鏡は反射鏡の口径が大きいほど集光力が高く、より暗い星の光を集めることができます。ハワイにある国立天文台の「すばる」は反射鏡の直径が8.2mにおよぶ、世界最大級の光学天体望遠鏡です。解像力は星像分解能0.23秒という高精度。これは東京から富士山頂の五円玉を見分けられるほどの解像力です。また「すばる」の光に対する感度は肉眼の約6億倍。それまでの大型望遠鏡の観測範囲は数10億光年でしたが、「すばる」は150億光年先の宇宙の光をとらえることができます。150億光年彼方の光といえば、ビックバンで宇宙が誕生したといわれている時期の光です。「すばる」は、銀河の起源や宇宙の生成過程を解明する能力をもったスーパー望遠鏡なのです。

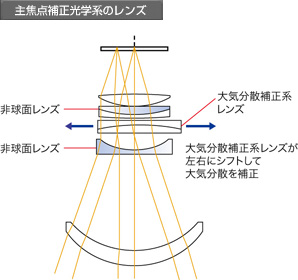

「すばる」の主焦点カメラは、満月の直径と同等の30分角という視野を一度に撮影することで、広い天体の隅々まで素早い高精度な観測を可能にしています。口径8mクラスの巨大望遠鏡で主焦点カメラを搭載しているのは「すばる」だけ。銀河の誕生や宇宙の構造の研究に威力を発揮する装置です。従来の光学設計では巨大望遠鏡の主焦点に重い光学装置を取り付けることはできません。これを可能にしたのが「より小さく軽い」主焦点補正光学系です。そのレンズ構成は、大型レンズ5群7枚。レンズ口径52cm、総重量170kgの高性能レンズユニットは、キヤノンの設計技術と製造加工技術によって実現したものです。世界最大級の反射鏡で集められ、このレンズユニットを通った天体の光は、デジタルカメラのCCDセンサーに天体の像を結びます。このCCDセンサーユニットには、4096×2048画素のCCDセンサーを10個ならべた8000万画素の巨大CCDセンサーユニットが使われています。