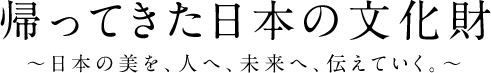

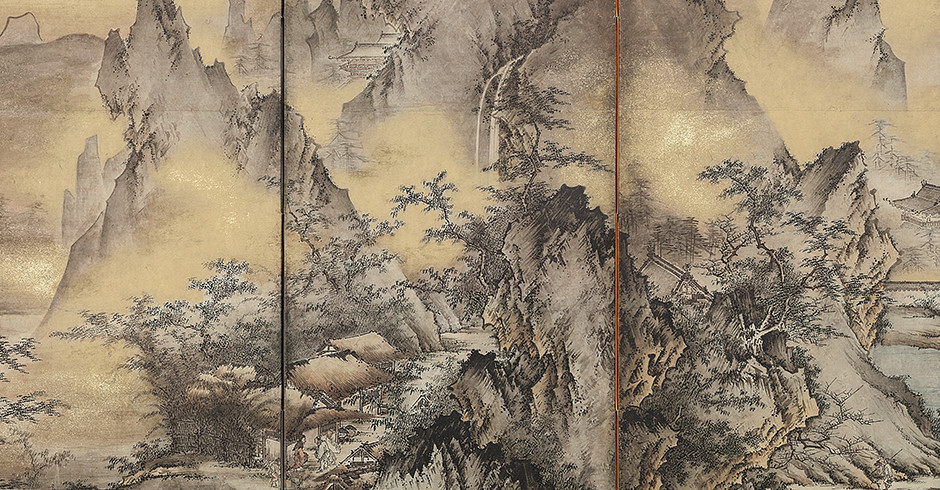

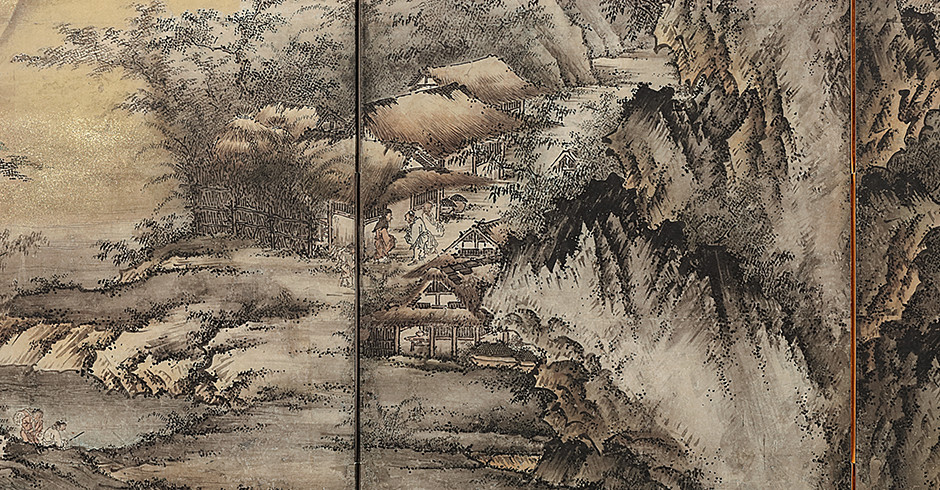

独特な感性で迫る、四季のパノラマ。

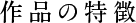

式部輝忠の「四季山水図」は、画面の右から梅、滝、紅葉、雪山と、四季が象徴的に描かれている。個々の対象は、細かく丹念に描かれ、象徴的な四季の景観の中に、具体性を共存させている。さらに、執拗なまでの描き込みと、金泥(きんでい)をふんだんに使用することで、独自の世界観を創り出す。式部輝忠の作品は、現在40点余りが確認されているが、この「四季山水図」は、作者の特徴がよく表れていると言えよう。

原本は、サンフランシスコ・アジア美術館に所蔵され、高精細複製品が、京都国立博物館に里帰りしました。人物像も作品もあまり知られていない、式部輝忠。近年、その個性的な画風が、評価され始めています。隠れた逸材の軌跡を、より多くの人に知ってもらうことも、綴プロジェクトの活動のひとつです。式部輝忠を知ることは、時代が変わっても変わることのない、日本の美しさを発見することなのかもしれません。

寄贈先:京都国立博物館 原本所蔵:サンフランシスコ・アジア美術館 Landscape of the four seasons, approx. 1500-1573, by Shikibu Terutada (Japanese, active mid 1500s). Ink, light colors, and gold on paper. Asian Art Museum of San Francisco, The Avery Brundage Collection, B60D48+ and B60D49+. Photograph c Asian Art Museum of San Francisco.

綴プロジェクト作品「四季山水図屏風」(高精細複製品)で見ることのできる絵の特徴をご覧ください。

京都国立博物館

京都国立博物館

明治22年(1889)図書寮附属博物館を廃し、帝国博物館、帝国京都博物館、帝国奈良博物館設置の官制が定められたことに始まる。明治30年(1897)本館(明治古都館)開館。設計は片山東熊。明治33年(1900)「京都帝室博物館」に改称。大正13年(1924)京都市に下賜され「恩賜京都博物館」、昭和27年(1952)国に移管され「京都国立博物館」に改称。平成26年(2014)平成知新館開館。主に平安時代から江戸時代にかけての京都の文化を中心とした文化財を、収集・保管・展示するとともに、文化財に関する研究、普及活動を行っている。

〒605-0931京都市東山区茶屋町527

サンフランシスコ・アジア美術館

サンフランシスコ・アジア美術館

1959年、シカゴの企業家アヴェリー・ブランデージが彼の大量のコレクションをサンフランシスコ市に寄贈する旨に同意したことに始まる。西洋世界で最高のアジア美術・文化の研究機関となることをめざした。美術館は当初1966年にゴールデン・ゲート・パークにあるM.H.デ・ヤング記念美術館の一角から発し、その後規模の拡大のため2003年に同市シビックセンターに移転した。ブランデージが集めた約7,000点以上に及ぶコレクションを含むアジア美術約18,000点を所蔵する。