生物多様性の取り組み

ネイチャーポジティブをスローガンとした取り組み

昨今「生物多様性」が世界共通の課題として認識されており、生物多様性保全だけではなく生物多様性回復に関する取り組みである「ネイチャーポジティブ」という考え方が注目されています。キヤノンはグループ全体で「ネイチャーポジティブ」をスローガンに掲げ、世界各地域の販売拠点および生産拠点でステークホルダーと協働し、各地域のニーズに沿った活動を展開しています。

主な活動領域

キヤノンは「ネイチャーポジティブ」のスローガンのもと、「水」「森」「生物」を主な領域として、緑地整備や生態系の回復など、世界各地で地域に根差した活動を推進しています。

世界各地でのネイチャーポジティブ実現に向けた取り組み

グローバルに展開をしているキヤノンバードブランチプロジェクトをはじめ、さまざまな生態系や生物多様性の保全活動への取り組みを紹介します。

キヤノンバードブランチプロジェクト

生物多様性とは、地球上のさまざまな生物のつながりを指します。その中でも鳥は、植物、虫、小動物などから構成される地域の生態系ピラミッドの上位に位置する生命の循環のシンボルとなっています。キヤノンでは、グループの生物多様性方針に基づいた活動の象徴として、鳥をテーマとしたキヤノンバードブランチプロジェクトの活動を国内外の各拠点で推進しています。

2026年までにはプロジェクト参加拠点を下丸子本社1拠点(2015年)から国内外60拠点に拡大していき、取り組みを強化していきたいと考えています。

国内外での活動

キヤノン(株)下丸子本社の敷地にはさまざまな木々が植えられた緑地帯「下丸子の森」があり、日本野鳥の会による監修のもと、野鳥の飛来状況を毎月定期的に調査しています。確認できた野鳥は2014年の23種から2024年1月時点で41種類に増え、生息種の多様化を確認しています。

キヤノンエコロジーインダストリーでは日本野鳥の会の専門家の支援のもと、2020年より敷地内にある調整池にカワセミを誘致する活動を展開しました。モロコ、ギンブナなどといったカワセミの餌となる小魚の放流などの活動の結果、2023年5月にカワセミの成鳥を確認することができました。

大分キヤノンマテリアルは、緑地面積の維持に加え、周辺環境との調和や季節感を大切にした緑化を推進し、さらに鳥の生育環境創出のため巣箱の設置や国立環境研究所と連携した生物季節モニタリング調査の実施、小学生を対象とした環境出前授業や工場見学を開催しました。

富士裾野リサーチパークは、敷地の88%を占める緑地を適切に維持・管理し、野鳥が飛来しやすい環境づくりのための植樹や巣箱の設置などの取り組みに加え、事業所周辺をはじめとする地域の清掃活動や小・中学生を対象とした環境出前授業・キャリア教育などを実施しました。こうした活動により一般財団法人日本緑化センター が主催する「2023年度緑化優良工場等表彰」(通称:全国みどりの工場大賞)において、大分キヤノンマテリアルの杵築、大分のそれぞれの事業所で「経済産業局長賞」、キヤノン(株)富士裾野リサーチパークが「日本緑化センター会長賞」を受賞しました。

キヤノン中国ではWebサイトやSNSで、中国にあるキヤノングループでの取り組みを発信しています。また、2023年は5月に上海支社、10月に広州支社でNGO専門家の指導のもと野鳥観察会を開催、社員とその家族が十数種類の鳥類を観察しました。

その他の拠点においても、ビオトープやバードバス(野鳥の水浴び場)、巣箱の設置・掃除、バードストライク対策など、野鳥が敷地内で生息しやすい環境を整備しています。これらの活動は、社員にとっても、営巣された巣箱の公開などを通じて、身近な場所でも野鳥の生命が育まれていることを知る機会となっています。また、国立環境研究所が進める「生物季節モニタリング」に大分キヤノンマテリアルを含む12拠点が参加しており、敷地内で確認できる鳥類、植物、爬虫類、昆虫の「初鳴日」「初見日」「開花日」を報告し、学術の面でも貢献をしています。

キヤノンエコロジーインダストリーのバードブランチ担当者の声

専門家の方からは「小魚を放流してから3年くらいかかる」といわれていました。毎年3~4回野鳥観察を行っていましたがなかなかカワセミを確認することができず、本当にカワセミがやってくるのか不安でしたが、カワセミが飛来しその姿をカメラに収めることができた時は、観察に参加したメンバー一同感激でした。また、季節によって敷地内で確認できる野鳥の種類や草花の開花に詳しくなり、カワセミの誘致が生物多様性に対する意識の向上につながっています。

キヤノンエコロジーインダストリー(株)

経営企画部

世界目標「30by30」への貢献

国内のキヤノングループでは、環境省が実施する「自然共生サイト」認定取得を進めています。本事業は、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする世界目標「30by30」の達成に向けて、「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定するものです。現在、キヤノン本社敷地内の緑地帯である「キヤノン 下丸子の森」をはじめとしたグループの数拠点が認定されています。認定区域は、現状指定されている保護地域との重複を除き、「OECM※1」として国際データベースにも登録されます。今後も生物多様性保全に向けた活動をグループ全体で推進していきます。

- ※1 Other Effective area-based Conservation Measures

日本

キヤノンマーケティングジャパン

未来につなぐふるさとプロジェクト

子どもたちの未来に、多様な生き物を育む美しく緑豊かなふるさとを残すことを目的に、環境保全や環境教育を行う「未来につなぐふるさとプロジェクト」を国内のさまざまな地域で展開しています。

矢向・小杉・玉川・川崎事業所

チャリティを通じたナマズの生育支援

多摩川で黄金色の希少なナマズが発見され、川崎市のNPO法人によって保護されています。キヤノンでは、同法人が運営するイベントに参画し、参加者に対して自社製品を活用したチャリティプリントサービスを実施。チャリティを通じて得られた募金を寄付する事で、ナマズの生育支援を行い、生態系の維持・管理に貢献しています。

キヤノンファインテックニスカ

廃木材を活用したカブトムシの生育

増穂事業所敷地内の緑化作業を行う際に不要となった木材を破砕してチップ状にしたものをカブトムシの床材として活用しています。チップになる針葉樹は昆虫に寄生するダニが嫌がる成分を含むため、カブトムシにとって快適な生育環境になっています。多い年で20~30匹のカブトムシの成虫が誕生しています。

キヤノンメディカルシステムズ/キヤノン電子管デバイス

蝶、昆虫、植物調査

敷地内の生きものの生息状況を定期的に調査しています。蝶では栃木県のレッドデータブックに記載されているギンイチモンジセセリとツマグロキチョウを確認しました。また、蝶以外ではノコギリクワガタやカブトムシなども確認しています。

大分キヤノンマテリアル

カニの森

杵築事業所の「かにの森」にはアカテガニが生息。環境を整備するために定期的に「かにの森」を清掃しています。そして毎年梅雨明けくらいから5~10匹ほど姿をあらわします。このアカテガニをモチーフにキャラクターを作り「キヤニー(Canny)」と命名。事業所入構ステッカーとしても使われています。

福島キヤノン

棚田生態系再生プロジェクト

福島市の「小鳥の森」にある棚田の再生を小鳥の森スタッフと共同で実施。この棚田には全国的に希少なトンボ類や底生生物が生息していましたが、2019年の台風19号により土砂が堆積し、生育環境が失われてしまいました。棚田再生を継続したことにより、昆虫やカエルの生息を確認することができ、着実に生態系が回復しています。

宮崎キヤノン

海岸清掃

アカウミガメの産卵地として宮崎県の天然記念物に指定されている海岸で多くの社員が積極的に清掃しています。

福島キヤノン

海岸防災林植樹活動

東⽇本⼤震災からの復興のシンボルとして、未曾有の⼤津波が押し寄せたことを次の世代へ語り継ぎながら、防災林を⼤切に保管していくため、福島県は、植樹活動に取り組むNPO、企業などを募集し、森林づくり活動を推進しています。福島キヤノンは、2018年から南相⾺でこの活動に協⼒しています。毎年、社員とその家族が参加し、クロマツの苗を植樹し海岸防災林を再生しています。

キヤノンオプトロン

ビオトープ

野鳥をはじめとした様々な生物の生息空間として、2021年に「つむぎ池」、2023年に小川を自社製作しました。生物多様性の保全とともに、憩いの場として社員や地域社会との共生に貢献します。

阿見・取手事業所/キヤノンエコロジーインダストリー/キヤノンセミコンダクターエクィップメント/キヤノンモールド

ホタルが生息する「ほたる野里公園」の環境整備活動

「ホタルが生息できる環境」への再生を目的に、「実穀近隣公園ほたる野会」の皆さんと除草作業やホタルの天敵となるザリガニの駆除などを年間を通して行っています。

キヤノン電子

羊による事業所内の緑地整備

赤城事業所に設置されているソーラーパネル周辺を除草するために、羊を飼育しています。薬品等の環境負荷のかかる除草をすることなく緑地整備を実現しています。羊は周辺の保育園や幼稚園から児童が見学に来るなど、地域との交流の舞台にもなっています。

上野キヤノンマテリアル

県の天然記念物 保護活動

三重県指定天然記念物であるノハナショウブ群落の保全・保護活動に取り組んでいます。約2500m2の元水田に咲く貴重な群落を守るため、2021年より社の活動として参加。ゴールデンウイーク明けから週2回、社員がノハナショウブの生育を脅かすイネ科や外来種の雑草を手作業で除去しています。この継続的な取り組みにより、地域の自然環境保護に貢献しています。

キヤノンアネルバ

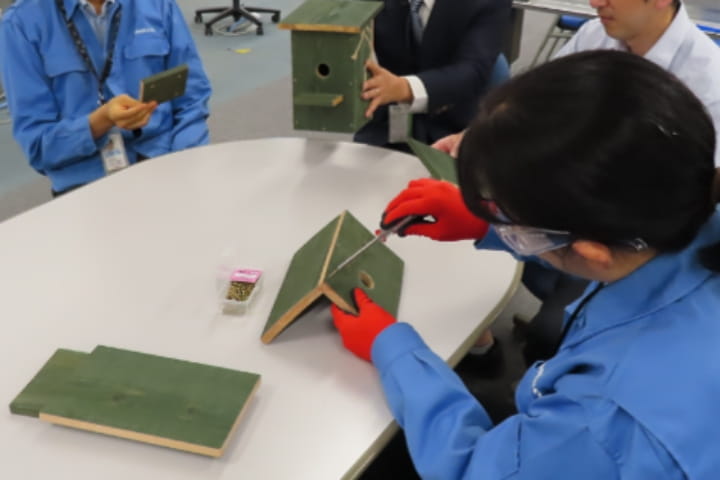

社員による巣箱制作活動

社員参加型の環境保全活動として巣箱づくりを推進しています。社内通達で簡単な制作手順を紹介し、実際に制作する様子を共有することで、巣箱づくりを啓発。完成した巣箱は社内に展示し、野鳥との共生を通じた生物多様性の重要性を周知しています。社員が巣箱を制作・設置することで、鳥の生息域の環境保全に貢献し、自然保護への意識向上を図っています。

福井キヤノンマテリアル

どんぐりの育苗&植樹による里山保全

福井市主催のプロジェクトに協力企業として参加し、足羽山で採れたどんぐりを苗木から育て、再び足羽山に植樹する取り組みを行っています。2022年に参画して以来、これまでに9本の植樹を達成しています。里山の保全に貢献する事で、絶滅危惧種のギフチヨウ等、地域の生態系保護にも寄与しています。

グループ各社

外来種駆除による地域生態系の保全

外来種は地域の生態系に影響を及ぼし、在来種を脅かす可能性があります。生態系のバランスを守り、健全な生命の循環を促進するため、会社の敷地周辺や地域に生育する外来種(植物)の駆除に取り組んでいます。

グループ各社

生物季節モニタリングへの参加

国立環境研究所が気象庁および環境省と連携して実施する「生物季節モニタリング」に参加し、キヤノングループの敷地内で確認できる野鳥、昆虫、植物などの「初鳴き日」「開花日」といった生物季節現象を報告しています。

グループ各社

敷地内に絶滅危惧種や在来種が生息

茨城県つくば市のキヤノン化成では絶滅危惧Ⅱ類のキンラン、神奈川県の綾瀬事業所ではクゲヌマランなどが生息しており、敷地内で見守っています。

米州

キヤノンカナダ

Branch Out

キヤノンカナダが推進する「Branch Out」プログラムは、一般社員からマネジメント層まで、あらゆる階層の社員がさまざまな地域コミュニティを緑化し、サステナブルな環境の構築を支援しています。

キヤノンカナダ

傷病野生動物のケア支援

ナショナル・ワイルドライフ・センター(NWC)とパートナーシップを結び、生態系、野生動物の個体数、個々の動物の健康を保護することを目的としたプログラムを通じて、病気や怪我をした野生動物のケアを支援しています。この資金は自然保護、野生動物の臨床研究、野生動物医療、訓練、教育のための施設建設にも貢献しています。また、NWCの公式写真・ビデオ撮影パートナーでもあり、野生動物の症例やイベントの記録撮影などサービスを提供しています。

キヤノンU.S.A.

Eyes on Yellowstone

世界的に有名な米国のイエローストーン国立公園の公式パートナーとして非営利団体Yellowstone Foreverに製品と資金を提供し、絶滅危機に瀕した野生動物の保護のための調査活動を支援しています。とくに、教育・研究プログラム「Eyes on Yellowstone」では、キヤノンの映像機器を使用して生態観察を行い、自然環境や絶滅危惧種の保護に努めています。デジタル化された映像ライブラリーは、同団体のWebサイトで配信され、世界中の数百万人に及ぶ人々の教材として地球環境に関する知識や保護の重要性を認識するために役立てられています。

キヤノンU.S.A.

海洋哺乳類とウミガメの保護&放流プログラム支援

キヤノンU.S.A.は、ニューヨークマリンレスキューセンター(NYMRC)の海洋哺乳類とウミガメの保護・放流プログラムを支援しています。NYMRCは寒さで衰弱したウミガメを保護し、毎年夏に元気に回復したウミガメを海に放流しており、その放流の瞬間を、社員とその家族、友人たちと見守ることが、恒例行事となっています。ウミガメには衛星発信機をつけており、どこにいるのかトラックできます。

キヤノンソリューションズアメリカ

Eco Start Program

キヤノンソリューションズアメリカは、持続可能な農業と生態系の回復を目指す米国のNPO「TREES(Trees for the Future)」と連携し、製品の使用開始1年目の平均CO2排出量を相殺することを目的に、販売したプロダクションプリンターの売上の一部をTREESに寄付するプログラム「Eco Start Program」を行っています。2011年のプログラム開始以来、サハラ以南のアフリカで278万本以上を植樹。TREES独自のフォレスト・ガーデン・システムによる植樹により、アフリカにおける貧困地域の持続可能な開発と農業実践に貢献しています。

キヤノンU.S.A./キヤノンソリューションズ・アメリカ

サンゴ礁保全プロジェクトの参画

マイアミ大学ローゼンスティール海洋大気科学研究所によるサンゴ礁保全プロジェクトに参画し、サンゴ礁の再生とサステナビリティ達成に対する意識向上に取り組んでいます。学生や市民科学者は、自然に生息するサンゴの繁殖や、研究室で育てたサンゴの移植を行うほか、海水温の上昇に耐えられるサンゴの交配などの研究を行っています。2019年のプロジェクト開始以来、参加している学生達がキヤノンのカメラを使い、大きく成長する“キヤノンサンゴ” などの活動の記録を続けています。

© University of Miami / Evan K. D‘Alessandro, Ph.D.

キヤノンU.S.A./キヤノンソリューションズ・アメリカ/キヤノンカナダ

Clean Earth Crew

キヤノンU.S.A.をはじめ、米国に拠点を置くキヤノングループ会社は、社員とその家族、友人とともに、キヤノンのオフィス近隣の公園や海岸の清掃活動を行うことで、環境保全に努めています。

キヤノンバージニア

生物多様性ワークショップをスカウティング・アメリカと共同開催

スカウティング・アメリカと共同し、生物多様性に関する環境ワークショップを開催。昆虫などの花粉媒介者の生息地保全を目的に、ヒマワリやキダチコンギク等の苗を敷地内に植えました。

キヤノンバージニア

ミツバチの巣箱設置

広大な緑地のあるキヤノンバージニアは、ミツバチの巣箱を設置しています。ミツバチは絶滅の危機に瀕しており、自然の生息地を失っています。この巣箱は生息地を提供するだけでなく、ミツバチによる地域の在来植物の受粉を促しています。また、従業員にこの活動を知ってもらうため、ミツバチの重要性やそれがもたらす恩恵について話し合うイベントを開催しています。さらに、巣箱から蜂蜜を採取し従業員に販売提供することも出来ました。

欧州

キヤノンスペイン

森林再生プロジェクト「Bosque Canon」(キヤノンの森)

パートナーであるボスキア社を通じて、森林再生プロジェクト「Bosque Canon」(キヤノンの森)を実施しました。スペイン北部の美しいトリンビア海岸に松の木や白樺など計2,080本の木を植樹し、事業活動で排出された1,000トンの二酸化炭素を耐用年数(30年)でオフセット(相殺)するものです。この適合性が認められ、スペイン環境省の公式認定証である「COMPENSO」を、スペインの印刷業界メーカ-として初めて取得しました。

キヤノンヨーロッパ

サンゴ礁保全支援

ロンドンに拠点を置くCoral Spawning Laboratory(サンゴ産卵研究所)と公式イメージングソリューションサプライヤーとして連携しました。キヤノンが提供するカメラとレンズは、研究者がサンゴの産卵プロセスを最適化するために使用できるサンゴのライフサイクルを観察・研究に使われます。Coral Spawning Laboratoryチームは、サンゴのライフサイクルが世界中のサンゴ礁の再生にどのような役割を果たしているかを正確に記録することができるようになります。

キヤノンギーセン

昆虫保全活動

ヨーロッパでは、10年以上前から昆虫が減少しています。生息地の消失、農業地域での殺虫剤の使用、営巣スペースの不足、気候変動が減少の一因となっています。昆虫の減少は、虫を餌とする鳥類が減ることにつながります。キヤノンギーセンでは昆虫ホテルやデッドヘッジ(低木や木から切り落とした長めの枝を再利用して作られた垣根)、昆虫用の桶を敷地内に設置することで、昆虫保全に取り組んでいます。

アクシスコミュニケーションズ

アイルランドでの植林活動と技術サポート

アイルランドのクレア州北西海岸に植林を行うCloudforestsの活動に参加しています。植林活動に参加するだけでなく、Axisの技術でCloudforestsを支援し、4Kカメラでタイムラプスを記録したり、自動Axis PTSカメラで365日24時間ライブ映像を撮影し、森の景色を提供しています。

アクシスコミュニケーションズ

緑豊かな未来を育むアクシスの森

世界の森林再生を目的とした環境団体「TreeNation」と連携し、植林プロジェクト「アクシスの森」を立ち上げました。2023年にヨーロッパ6都市で開催されたアクシスのイベントシリーズ「OPEN」の参加者1人につき1本の木を、アクシスの森に植樹しています。森林破壊が深刻なモザンビークに、合計3,500本の木が植えられ、175トンの二酸化炭素を回収することが出来ました。2024年末までに5,000本植樹を目指しています。

キヤノンブルターニュ

ハリネズミの保護

庭にいる害虫を捕食するハリネズミは、生物多様性において重要な役割を果たし、緑地のバランスを保つのに役立っています。しかし、近年ハリネズミの生息数が減少しています。生息地の分断化や殺虫剤を使った集約農業など人間活動が、減少の主な原因です。LPO(鳥類保護連盟)の協力のもと、従業員にハリネズミの生態や家庭での保護活動について知ってもらい、敷地内にある枯れ木を利用したシェルターを2つ製作し、ハリネズミに優しい環境を整えました。

アジア

キヤノンハイテクタイランド

ホテイアオイの除去による水質保全活動

タイでは、チャオプラヤ川を中心に大小さまざまな運河が張り巡らされており、雨季になるとホテイアオイ(水草)が河川、運河を埋め尽くしてしまうほど繁茂してしまいます。増加したホテイアオイは、運河の水の流れを遅くし水質の悪化と生態系の破壊を引き起こすだけでなく、洪水を助長するケースもあります。キヤノンハイテクタイランドは、社員ボランティア、地方自治体の職員、地域の方々と協業で、雨季に入る前にホテイアオイの除去と、運河周辺の清掃活動を毎年行っています。除去したホテイアオイは、バイオ肥料の製造に再利用されます。

キヤノンハイテクタイランド

海洋生態系保全活動

タイは、サンゴ礁の死滅につながるプラスチックごみの海洋排出量がとても多い国の一つです。サンゴは植物や水生動物の生息地、食料源、苗床として重要な存在です。一方で、ゴミがサンゴ礁を覆ってしまうことで光合成を阻んでしまったり、ゴミ自体による汚染も懸念されています。キヤノンハイテクタイランドは、プラスチックごみの削減を通して、海洋生態系の回復、サンゴ礁の再生、ウミガメの保護などを行うサンゴ礁保全活動を継続して行っています。

キヤノンマーケティングタイランド/マテリアル・オートメーション タイランド

「100万本の木」プロジェクト

社員ボランティアスタッフ54名が、バンコク首都圏庁の「100万本の木」プロジェクトに協力し、バンコク中心部のベンチャキティ森林公園で106本の植樹を行いました。2022年にバンコク知事によって開始された「100万本の木」プロジェクトは、4年間でバンコクに少なくとも100万本の木を植えることを目標としています。大気中の埃を濾過し、より多くの緑と日陰のあるエリアをバンコク市内に作るための「緑の壁」造りを、バンコク市民だけでなく官民の組織も参加しています。

キヤノン蘇州/キヤノン中山

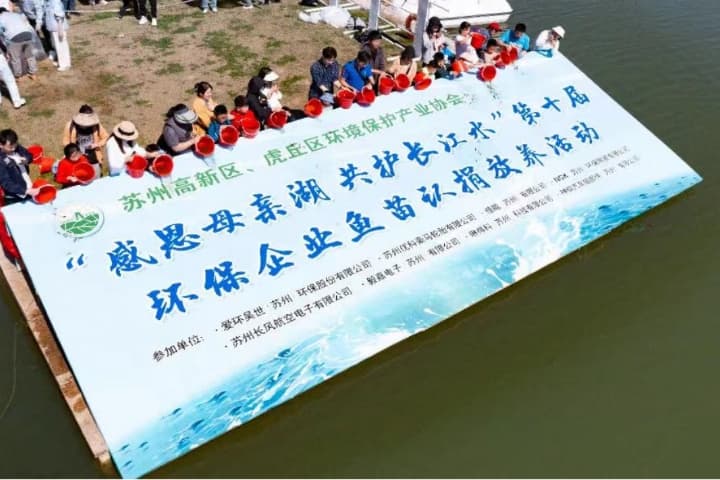

稚魚放流活動

各会社が所在する地区の行政・団体が主催する稚魚放流活動に参加しています。キヤノン蘇州は、蘇州高新区、虎丘区環境保護産業協会が主催する太湖(中国最大の淡水湖の一つ)での活動に参加。9回連続で参加しており、本活動が湖の水質を改善し、生物多様性や持続性に貢献したとして、蘇州市生態環境局から栄誉証書および盾を授与されました。キヤノン中山は、中山市漁業局が主催する本活動に2013年以降から参加しており、2023年は中山市西江花洲公園での放流活動に参加しました。

キヤノン医用機器(大連)

植物調査

工場周辺に、エンジュ(槐)、ユスラウメ、シベリア桜(オヒョウモモ)といった中国北部原産の植物のほか、ベニバスモモ(紅葉李)、ルドベキアなどの植物が植えられています。植物の開花時期、生長状況を記録し、定期的に調査しています。毎年4月~5月にお花が満開になり、社員の心を華やかにしてくれます。

キヤノン香港/キヤノン電産香港/キヤノンエンジニアリング香港

マイポー自然保護区の生物多様性保護に貢献

世界自然保護基金香港(WWF-HK)主催の「外来種ミカニアの除去イベント」に、3社の社員が参加し、湿地帯の生態系や外来種が原生植物に与える影響についてレクチャーを受けた後、除草活動を実施しました。

キヤノン香港/キヤノン電産香港/キヤノンエンジニアリング香港

Plantation Enrichment Program

「The Green Earth」のコーポレートパートナーとして、香港の国立公園の持続可能性に貢献することを目的とした「Plantation Enrichment Program」に2018年から協力しています。これまでに3社143名のボランティアが植林活動に参加し、クリアウォーターベイ国立公園とタイラム国立公園に610本の苗木を植えました。

キヤノンオプトマレーシア

マレーシア緑化プログラム

アースデーに合わせて行われたスランゴール州環境局のマングローブ植樹と河川清掃活動のプログラムに参加し、マングローブ植樹を実施しました。この活動は国家的目標として2021年から2025年までの5年間に1億本の植樹を目指すマレーシア緑化プログラムの一環として行われ、生物多様性の改善と森林保存の重要性についての国民の意識を高めることを目的としています。キヤノンオプトマレーシアは、500本のマングローブの木を寄贈し、スランゴール森林局やNGOなどと共同で1,000本のマングローブを植え、1トンのごみを回収しました。

キヤノンインディア

海岸清掃活動「Clean Coasts for Tomorrow」

海岸清掃活動を通じて沿岸の汚染問題に取り組み、海洋生態系を保全するための長期的で持続可能なイニシアティブ「Clean Coasts for Tomorrow」を開始しました。ムンバイオフィスの社員と、ムンバイ郊外にあるCIPLが支援している村の子どもたちとともに、ムンバイの有名な観光地であるアクサ・ビーチで清掃活動を行いました。CIPLは、沿岸資源と海洋生態系を保護することの重要性を、特に若者に訴えています。

豪州

キヤノンオーストラリア

回復から豊かさへ:レインフォレスト・レスキューで自然環境を変える

熱帯雨林の保護・植林・保全に取り組んでいる非営利団体「Rainforest Rescue(レインフォレスト・レスキュー)」のシルバーパートナーとして、クイーンズランド州モスマンにあるデインツリー国立公園の森林への植林を定期的に支援しています。

© Jasmine Carey

キヤノンオーストラリア/キヤノンニュージーランド

キヤノンオセアニア助成金プログラム

地域社会、教育、環境などよりよき未来を目指す団体を支援する「キヤノン助成金プログラム」を17年間にわたり実施しています。2023年度の環境部門の受賞者は、オーストラリア・タスマニア州ホバートの水路に生息する絶対危惧種のカモノハシを保護・保全している「Hobart Rivulet Platypus」と、ニュージーランド・タウランガ港地域のホオジロザメの赤ちゃんと幼魚に衛星タグを配備するプロジェクトを実施している「Sustainable Oceans Society」です。キヤノンは両団体に助成金とカメラ機材を提供しました。

キヤノンニュージーランド

ヒネワイ保護区の支援

原生植生と野生生物の自然再生を目指す生態系再生プロジェクト「Hinewai Reserve(ヒネワイ保護区)」を支援してます。このプロジェクトでは、原生林を含む農地を購入し、外来性の高い植物を除去して原生植物を繁茂させています。キヤノンニュージーランドは、農地全体の20%に相当する154クレジットを購入することで、支援しています。在来植物と在来植物を支える土壌は、農地よりもはるかに多くの二酸化炭素を吸収します。生物多様性を回復させることは、生命を支える生態系サービスの共益も回復することができます(例:地元町村の飲料水をきれいにし、土壌浸食を減らし、在来昆虫や鳥の生息地を創出する)。

© M. Klajban