4K放送用スタジオズームレンズ

「UHD-DIGISUPER 27」の

開発秘話

BtoB分野の、その中でもプロフェッショナル用の製品を私たちが目にする機会はあまりないだろう。だが、それらによって撮られた映像を見ない日はないと言ってもよいほど実は身近な製品、それが今回取り上げる放送用のレンズだ。

HDから4K(UHD)へと国内外の放送業界が動く中、キヤノンは、HDと同等のサイズ・運用性を実現した4K放送用スタジオズームレンズ「UHD-DIGISUPER 27」を送り出した。

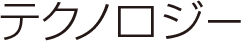

放送用レンズの仕組み

放送用レンズには、主に放送局のスタジオ撮影向けのスタジオズームレンズ、スポーツ・イベント中継に使用されるフィールドズームレンズ、報道やロケ撮影など番組制作のさまざまな場面で使用されるENG/EFPレンズなどの種類がある。プロの映像制作現場での厳しい光学性能要求に対応するため、非球面レンズや蛍石などの光学素子の採用と、数十枚ものレンズを最適構成する高度な光学設計技術により、高精細で幾何学的ゆがみや色にじみのない4K/HD画像を提供している。また、高精度の位置検出素子(エンコーダー)や制御ICを搭載し、優れた操作性を実現している。

今回の「語る」開発者

中村 建城(なかむら たてき)

- 担当:メカ設計

鈴井 正毅(すずい まさき)

- 担当:電気設計

堀 雅雄(ほり まさお)

- 担当:光学設計

桑野 領(くわの りょう)

- 担当:メカ設計

川口 岳(かわぐち がく)

- 担当:製品技術

盛り上がる4K市場

キヤノンがめざす4Kとは?

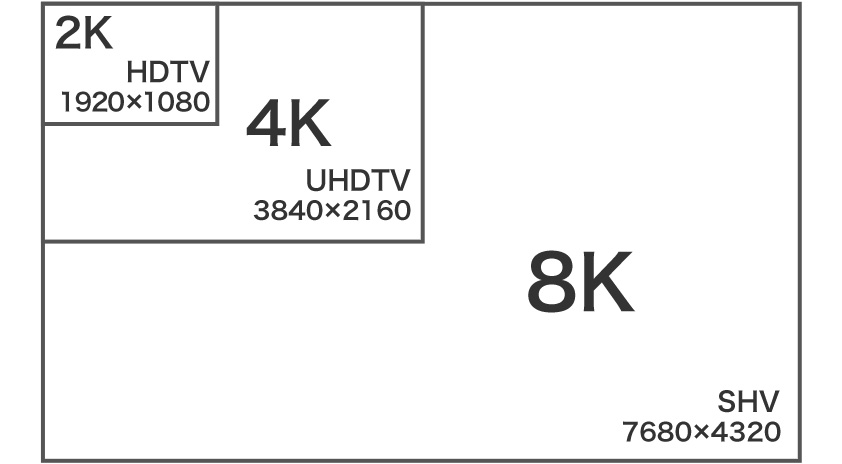

HD(1920×1080ピクセル)の4倍の解像度で高精細な映像を表現できる4K(3840×2160ピクセル)。動画サービスではすでに4Kのコンテンツが配信され、家庭用の4Kテレビの価格も下がり急速に普及している。そして2018年秋にはいよいよ4Kの実用放送も始まる。それに向け、国内外の放送業界では撮影・制作機材も4K化が急速に進んでいる。この世界の潮流に対して、放送用レンズの開発部隊はどのように企画を進めていったのか?

中村 建城(なかむら たてき)

担当:メカ設計

1986年に入社以来、放送機器(放送用ハンディレンズ・大型レンズ、シネマレンズ )の開発一筋。

「仕事は楽しく、家族は大切に」がモットー。

2018年秋には日本国内で4K・8Kの衛星放送が開始されますが、放送業界の4K化に向けての盛り上がりはいかがでしょう?

解像度の比較

解像度の比較

中村建城

日本では2003年頃から地上波デジタル放送への移行が始まりました。その時にHD用機材を導入された放送局やプロダクションの買い替え需要が、今年2017年あたりから始まることになります。買い替えるとなると、さらに高性能な機材をということになって、レンズをはじめとした4K対応の製品が求められているわけです。現在日本国内では4K機材の需要が活発で、HD機材を求める声は減少してきました。

米国は地上波放送に関して言えば4Kの推進にはそれほど熱心ではないのですが、Netflixなどインターネット系の動画配信サービスは着実に4K化が進んでいます。ヨーロッパでも、サッカーなどスポーツ専門チャンネルを中心に4K機材の導入が非常に盛んです。

また新興国はちょうど放送のデジタル化が始まったところですが、まずはHDというわけではなく、先進国と同じように最先端の4K機材を導入しようとしています。

世界的に、4K市場が活気づいているんですね。

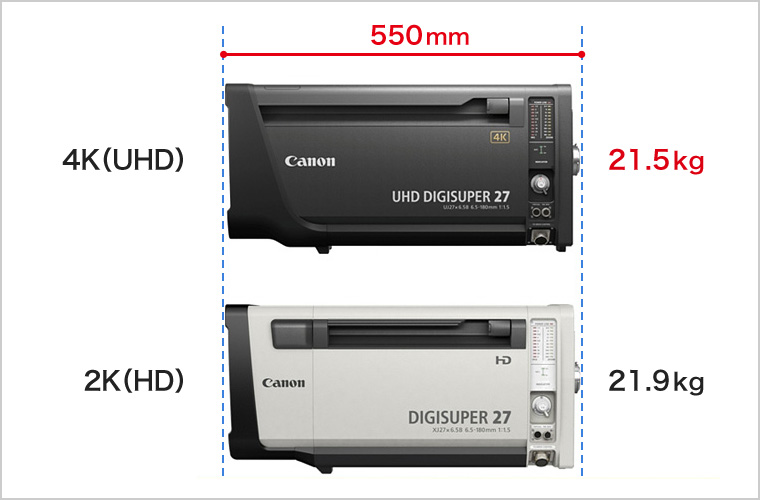

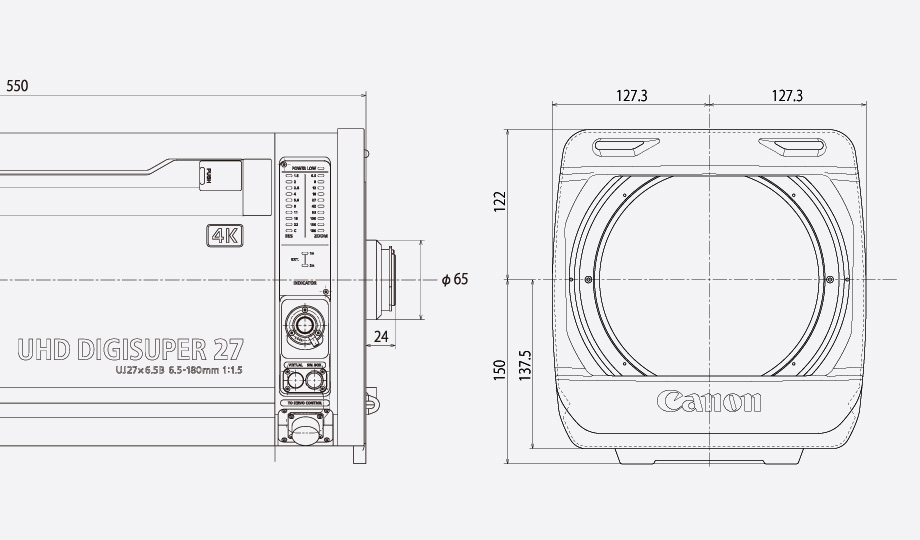

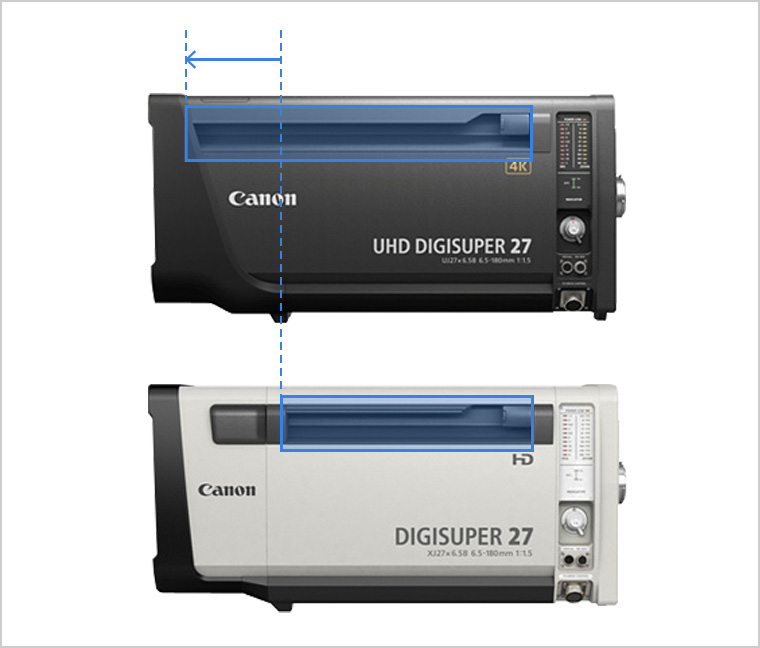

「UHD-DIGISUPER 27」と「DIGISUPER 27」の比較

「UHD-DIGISUPER 27」と「DIGISUPER 27」の比較

中村

ただ、機材のサイズや重量、運用性がHDに劣っていては、やはり買ってもらえません。価格についてもしかりです。今回の4K放送用の27倍スタジオズームレンズであるUHD-DIGISUPER 27では、運用性や価格も含めてHD版のDIGISUPER 27と同等であることをめざしました。

UHD-DIGISUPER 27では、どのように企画が進んでいったのでしょう?

鈴井正毅

今回は「そもそもスタジオズームレンズにおける4Kとは何か?」という問いから始まり、「従来の評価装置や組立工程が通用するのか?」という課題が徐々に浮き彫りになっていきました。

そこで私たちは、放送用レンズに関わる開発、評価、製造の各部門が宇都宮地区に集約されているメリットを最大限に生かし、初期段階から極めて密に連携を図りながら仕様を決めていきました。

サッカーの4K放送で活躍するフィールドズームレンズ

サッカーの4K放送で活躍するフィールドズームレンズ「UHD-DIGISUPER 86」

堀雅雄

キヤノンでは現行HDでの27倍スタジオズームレンズDIGISUPER 27を10年前の2007年に発売しており、ユーザーからは「解像力が高い」「ピント合わせがしやすい」と高い評価を頂いています。その4K版ということですから、ユーザーからの期待がとても高かったんです。4Kならではの解像力や色再現性といった描画性能に関してすごく意識をしました。また一般的にはサッカーや野球、ゴルフなど屋外のスポーツ中継には、高倍率であるUHD-DIGISUPER 86などが使用されることが多いのですが、スタジオズームレンズも、ヨーロッパでのサッカー、日本でのゴルフのグリーン周りなどスポーツ中継に使うケースが多いと聞き、UHD-DIGISUPER 27の開発では、そのあたりにも気を配りました。

技術面で言うと、求められる4K性能を現行技術でどれくらい実現できるのか、足りない技術は何なのか、ユーザーがHD環境から4K環境に無理なく移行できるようにするには何が必要かなどを洗い出し、目標を決めていきました。

例えば、既存のズームレンズでフランジバック※1を合わせる時に使われる調整機構があるのですが、4Kともなると調整による画の変化を極限まで抑えなくてはなりません。こうした課題を一つひとつ洗い出していきました。

- ※1

- フランジバック: レンズマウントのマウント面から撮像面までの距離。

光学設計を一から見直し!

開発手法はアナログな総力戦

新開発の4Kスタジオズームレンズにおいて、目標とされたのは4Kにふさわしい描画性能をもちながら、HD版と同等のサイズや運用性を実現することであった。光学設計チームはレンズユニットの構造や材料を一から見直し、チーム内で意見を出し合いながら試行錯誤を繰り返した。

堀 雅雄(ほり まさお)

担当:光学設計

2001年に入社し、放送機器(放送用ハンディ、大型、シネマ、SHV等)の開発を担当。

プロジェクトを成功に導く光学設計をめざして、設計者としてのこだわりを持つことと、ユーザーやものづくりの現場との触れ合いを大切にしている。

光学設計もHDと4Kでは大きく違うのでしょうか?

堀

4KではHDに比べて撮像センサーの画素ピッチが約半分となり、それに伴って要求される収差レベルも厳しくなります。例えば、画面周辺の色にじみの原因となる倍率色収差を半減させようといった設計目標の見直しがいくつもありました。これらの目標やユーザーの要望をHD版と同じサイズで実現するために、レンズ構成をHD版から大きく変えなければなりませんでした。また、設計シミュレーションやレンズ硝材の光学特性、カメラ機能などもこの10年で大きく進歩していますから、そういった変化を積極的に取り入れて、4K製品にふさわしい光学設計環境を構築してきました。

設計、開発はどのような流れで進んでいくのでしょう?

桑野領

まず、光学の担当者がCADなどを使って、レンズの形状や配置を大まかに設計します。それをメカや電気設計、製造の担当者と共有し、どのようにレンズを動かすか、どの部分で調整を行うかなどを検討します。「ここは物理的な制約があって難しいので、光学設計の方で何とかできませんか」といったやりとりを何度も繰り返します。

鈴井

レンズが4K化、高精細化すると、レンズ移動群※2がどうしても重くなってきます。すると、カメラを上や下に向けた時、思ったようにレンズ移動群が動かなかったり、想定した位置で止まらなくなったりすることが起こるわけです。また、高温や低温の環境下でちゃんと動作するかも重要です。光学担当者が設計し、メカ担当者がレンズ移動群のシミュレーションをしたところで、電気担当者がその条件で動作するか検証して、光学やメカ担当者へフィードバックします。

- ※2

- レンズ移動群: 全体のレンズの中でピントやズームの操作によって動くレンズ。

かなり早い段階から、製造の担当者も関わるんですね。

川口岳

そうですね。「ここに調整機構を設けてほしい」とか「この部分の要求精度についてはもうちょっと緩和できないか」など、部品確保や組立の観点から意見を出させてもらいます。

堀

製造や評価の担当者を集めた検討会で、そうやって意見を出し合い、ダメ出しがあったら設計担当者が修正する。各担当者が目標とする品質達成の見込みを得たところで設計図に落とし込み、実際に試作品を作っていきます。そこから先が実は長いんですが、試作品ができたら、設計値通りの性能や信頼性が得られたかの評価テスト。問題がなければ、量産の工程に入ります。

鈴井 正毅(すずい まさき)

担当:電気設計

1998年に入社。太陽光発電システムの要素技術開発等を経て、放送機器(放送用ハンディ、大型、シネマ、SHV等)の開発を担当してからは、評価・工場・販売会社・ユーザー対応など多くの分野を経験。モットーは、平易な表現でコミュニケーションを図ること。

鈴井

お聞きになってお分かりだと思いますが、こうした放送機材の開発にスマートなやり方はないんですよ。明確なフローがあって、それにイエスかノーで答えていったら出来上がるということはありません。

もちろん、シミュレーションのソフトウエアなどは活用しますが、光学、メカ、電気、評価、製造、これらの担当者が意見交換しながら進めていかないと、結局完成しないということが経験的に分かっています。工場での組立段階にも設計担当者がサポートに入りますしね。

レンズの試作はコストがかかりそうですね。

堀

放送用レンズは大きなものでは1枚直径約20cmになるものもあり、結構なコストがかかるんです。だからこそ、評価や製造の担当者にも開発初期の設計段階から入ってもらい、いろんな観点から課題を出し合っています。

ネジの締め方で大きく

変わる!

求められる異次元の高精度

4Kの光学性能を最大限に引き出すには、レンズを動かすメカにも以前よりはるかに高い精度が要求される。ネジの締め方一つが性能に大きく影響するのだ。設計と製造の担当者は、議論を交わしながら最適な解を探り続けた。

桑野 領(くわの りょう)

担当:メカ設計

2005年に入社し、放送用ハンディレンズ、シネマ用レンズの開発に携わった後、 2012年より現在の放送用大型レンズを担当している。

現場に足を運び、現物を見て、現実を自分で確認することを心がけている。

メカに関しては、どのようなところがポイントになってくるのでしょう?

桑野

ものづくりでは、どうしても製造段階でバラツキが出てきます。そうしたバラツキを考慮した上で、光学の設計担当者が出してきた光学性能を実現するためにはどうすればいいか、かなり頭を悩ませますね。

例えば一枚一枚のレンズ保持の方法についても、保持する方向や位置など、考えなければいけない要素はたくさんあります。またレンズ移動群に許容値を超えるガタつきが生じた場合、それを部品精度で抑制するのか、メカ構造で抑制するのか、あるいは組立時に調整するのか、どうやって満足のいく精度を実現するのかを相当苦労しながら決めています。組立の担当者にもヒアリングして、組立段階で解決できない場合は設計を見直したりもしますね。

そうした検討は、シミュレーションソフトウエア上で行うのですか?

桑野

シミュレーションだけではどうしても分からないところがありますから、そういう時は特定の機構だけを取り出して簡易試作することもあります。

川口

レンズを強く締めすぎるとゆがんで、映し出される画に影響が出てしまうんです。厚みのあるレンズであればある程度強く締めても問題ないんですが、4Kではゆがみによる影響がHDに比べてシビアになるため、締め付ける力についても細かく規定する必要があります。

鈴井

設計には大きく分けて、光学、メカ、電気がありますが、実はメカの担当者が一番大変そうです(笑)。光学からは「ちゃんと設計性能を発揮できるように保持してくれ」と言われるし、電気からは「どんな条件下でもちゃんとレンズが動くように軽量化してくれ」と言われる。しかも製造のことまで考えないといけないわけですから。

桑野

他のレンズ製品に比べて、放送用ズームレンズは開発と工場のつながりが密です。量産が始まってからも、設計担当者が工場の組立部門と協力して検討することもあります。

それは精度の要求水準が高いからですか?

桑野

そうですね。部品単体やレンズ面の精度だけでは求める性能を出すことはできず、組立作業者による調整作業が不可欠です。組立や調整作業に改善要望があれば、設計担当者も組立現場に立ち会い、現場の意見をきちんと吸い上げて一緒に考える。そうしないと、次の製品でも同じ問題をずるずると引きずることになってしまいます。

川口 岳(かわぐち がく)

担当:製品技術

2004年に入社以来、ほとんどの放送用レンズの新製品立ち上げ業務に携わっている。

品質・コスト・日程の遵守を使命に、軽いフットワークと自分で見て判断することを心がけている。

今回、製造に関して大変だったのはどのあたりでしょう?

川口

特にピント移動ですね。スチルカメラであれば、ズームをしてその位置でピントが合えばそれで問題ありません。ところが動画撮影では、ズームの途中でもきちんとピントが合っている必要があります。4Kになったことで、求められる精度がさらに厳しくなりました。レンズには調整機構があり、ワッシャと呼ばれる部品を使ってレンズ間隔の調整をするのですが、その調整自体が非常にシビアです。精度が厳しくなった分、調整をもっと細かく行わなければなりません。

作業性の悪化や調整が困難な事態に直面した時は、開発にフィードバックして構造を変えてもらうこともあります。

4Kのレンズとなると、性能評価もHDよりずっと難しくなりますね。

堀

レンズ表面の面精度※3をHDの半分のレベルに抑えるために、分解能の高い測定器を新たに導入し、厳しく管理しています。また、ズームレンズとしての解像力や色再現性にもHDの倍の性能を求められますから、4K製品に対応した高い判断基準を採用して、評価や管理を行っています。放送用のズームレンズはただ細かいものが写ればそれでいいわけではなく、画のコントラストも重視されますし、ゴーストやフレア※4を減らすといった取り組みも必要です。

- ※3

- 面精度: 加工した面の理想面に対する形状誤差。

- ※4

- ゴースト、フレア: レンズの内部反射によって像が二重になったり、後方の光が写りこむ現象。

ゴーストとフレアなしの例

ゴーストとフレアなしの例

ゴーストとフレアありの例

ゴーストとフレアありの例

放送現場のプロと切磋琢磨

未来の映像表現を変えていく覚悟とは?

4K、さらに8Kへと高精細化が進む放送用プロフェッショナル製品。現場では、果たしてどんな機材が求められているのか。放送用レンズの部隊は、開発から製造まで一丸となってユーザーニーズを探り、最高の使い勝手を実現しようとしている。

UHD-DIGISUPER 27はHD用レンズと同等の運用性もウリにしていますが、その点に関して工夫されたのはどういったところでしょう?

「UHD-DIGISUPER 27」と「DIGISUPER 27」 溝の位置の比較

「UHD-DIGISUPER 27」と「DIGISUPER 27」 溝の位置の比較

桑野

UHD-DIGISUPER 27よりも先に発売したUHD-DIGISUPER 86では、光学性能を向上させるために従来のHDレンズよりも重心が前側に寄ってしまいました。そこで、持ち運ぶ際に手を掛ける溝を従来よりも前に伸ばし、より安定して持てるデザインにしています。このために内部の構造も見直しました。UHD-DIGISUPER 27でもこのデザイン思想を踏襲し、HDレンズであるDIGISUPER 27より運搬性を向上しています。質量の軽量化と相まって、高い機動性が期待できます。

さらに、電気システムの共通化により、ユーザーの保有する周辺アクセサリーがそのまま使用できる設計になっているので、HDと遜色の無い運用が可能です。

鈴井

そういう工夫はまだまだたくさんありますよ。現場のスタッフからは、本体サイズを短くしてほしい、ワイドで使いたいという要望が強いですね。大きなテレビ局なのにどうしてそんなにサイズを気にするんだろうと思っていたんですが、実際に足を運んでみると収録スタジオは大手でも狭いところが多いんです。そういったあまり後ろに引けないという現場の状況も仕様には生かされています。

テレビ局や番組によって「このスイッチは傾斜してほしい」とか、「直感的に操作できるように」など、いろんな要望を受けて工夫します。非常に大変な作業ですが、自分が視聴するテレビ番組を通してこうした要望の背景が透けて見えた時、技術を通じてカメラマンとコミュニケーションをしていることを実感しています。

今後、放送用レンズにはどのような性能が求められるとお考えでしょう?

堀

現在、放送市場では4K、8Kの高精細化と同時に、HDR※5やBT.2020※6の色域拡張などの技術が普及し始めており、ズームレンズの解像力や色再現性を極限まで高めることが要求されています。カメラセンサーの微細化が進むと回折※7の影響なども考慮しながら描写性能を追求していかなければなりませんし、カメラ本体の小型化に伴ってズームレンズにもさらなる小型軽量化が要求されます。こうした市場動向に適した高い描写性能や運用性をもつ製品を、タイムリーに市場へ提供していくことが求められると考えます。

また、直近のHDから4Kへの移行に伴い、ユーザーが一番気になるのはピントです。少しでもピントがずれると、大画面ではそれがすぐにボケとして分かってしまいますから、例えばコントローラーの操作性を改善したり、オートフォーカスのような機能が必要になっていくと考えられます。

- ※5

- HDR: High Dynamic Rangeの略で、映像のもつ輝度幅(ダイナミックレンジ)を拡大する技術。

- ※6

- BT.2020: 2012年8月に発行されたUHDTVの色域規格。自然界に存在する色の約99.9%を再現できる。

- ※7

- 回折: 光や音などの波動が進むとき、障害物に遮られるとその背後に回り込む現象のこと。写真撮影においては、絞りの背後に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなるため、解像力の低下した、ねむい画質になってしまう。

ビューファインダーを見ながらコントローラーでピントを合わせる

ビューファインダーを見ながらコントローラーでピントを合わせる

鈴井

放送用カメラについているビューファインダーは私たちの範疇ではないんですが、今後はビューファインダーやコントローラーも含めて、ユーザーがピントを確認するための方法についても考えていかなければならないと思っています。4Kや8Kになると、一般的に放送用カメラについている7インチ程度のビューファインダーでは、ピントが正確に合っているかどうか分からないんです。例えば屋外で撮影して、後で大型モニターで確認したらボケているとなったら大変ですから。それを私たちの技術でどうアシストできるかは今後の課題でしょう。

放送用レンズはユーザーからの要求レベルも非常に高い分野ですが、こうしたものづくりにおいてエンジニアに求められるのはどういったことだと思われますか?

桑野

開発現場では、3D CADやシミュレーションツールなどを日常的に使うようになっています。しかし、こうしたバーチャルなツールだけで課題を解決できるということはほとんどありません。実物を見る、実物に触れる、そういう癖を普段からつけておかないと、後々苦労することになると実感しますね。幸い宇都宮事業所内には工場もあるため、実物をすぐに見ることができます。フットワークの軽さもエンジニアにとって重要でしょう。

川口

大学での専攻はメカ設計でしたが、メカだけでなく光学なども分かっていないと、想定外の事態に対処できません。幅広くいろんな分野に興味をもてる人が、製造エンジニアに向いていると思います。

堀

今後もますます高まる要求に向かって、自分の開発した製品でこれからの映像表現を担い変えていく、という覚悟にも似たチャレンジ心が光学設計には必要だと思います。UHD-DIGISUPER 27は仕様と性能の両立に苦労した製品ですが、そのユーザーファーストの開発思想が高く評価されていますし、私自身テレビや映画をよく見ますので、先人たちが培ってきた光学技術を継承し4Kとして進化させ、みんなで協力して世に送り出せたことを大変誇らしく思います。

鈴井

BtoBビジネスの現場では、開発者であってもお客さまとの信頼関係を直接構築することと、お客さまと共感できることが重要です。

以前、テレビ局のカメラマンから「ズームスピードの加速感を、あの外車のアクセルを踏んだ感じにしてくれ」と言われたことがありました(笑)。その時は実際にレンタカーを借りてアクセルの感覚を確かめに行ったのですが、後日このことをカメラマンに伝えると、「今までそんなヤツいなかったよ」と笑ってくれたんです。この時、どんな要望でも理解しようとする姿勢を認めてくれたのだと感じました。このような極めて曖昧で定性的な要望をそしゃくし定量化することは非常に困難ですが、カメラマンとの信頼関係の下、非常に具体的なアドバイスをもらい、最終的には製品化までこぎつけることができました。

定量化された技術はまねできても、長い時間やさまざまなストーリーの中で直接構築された信頼関係は、簡単にまねできない。ここにBtoBビジネスの本質があり、私たちのような開発者に求められる要素ではないか、と日々感じています。

中村

最近はバーチャルなツールやスマホが発達したこともあって、自分一人だけでコンパクトに何事もやってしまおうという人が増えてきたように思います。けれど、自分一人だけでできる仕事なんてほとんどなく、誰かとコミュニケートしてつながることが大切だと思います。

インターネットで得た知識を自分のものだと思わずに、現場に出て人の話を聞く。人たらしになって、いろんな人とつながり、興味をもったことをどんどん吸収する。そして、1回は挫折してみる。そんなバイタリティをもって、ものづくりに取り組んでほしいですね。

極めて高い精度が求められる製品が生み出される過程は、実はとてもアナログだ。

私たちは美しい映像を見たら、ごく自然に「美しい」と言う。では、「美しい」とは何だろう? SDからHDへ、4Kへ、さらには8Kへと、映像はますます高精細に「リアル」に近づいていくが、美しさ、リアルさを認識するのは、結局のところ私たちの脳だ。

曖昧で捉えどころのない感性を満足させる製品を実現するには、ひたすらユーザーとのコミュニケーションを繰り返し、開発を行う者同士がコンセンサスを築きながら、一歩一歩進んでいくしかない。

世界のトップレベルで競い合える製品を作り上げるためには、高度な技術力に加えチームワークが重要になってくる。それは、日本企業が世界で戦う上での大きなアドバンテージになりそうだ。

インタビュアー・構成

山路 達也(やまじ たつや)

1970年生まれ。雑誌編集者を経て、フリーのライター/エディターとして独立。IT、科学、環境分野で精力的に取材・執筆活動を行っている。

著書に『アップル、グーグルが神になる日』(共著)、『新しい超伝導入門』、『Googleの72時間』(共著)、『弾言』(共著)など。