この世に“色”がないとしたら、どんな世界になるでしょう。

人間が色を判別するのは、目が光を感知するからです。光の見え方を見てみましょう。

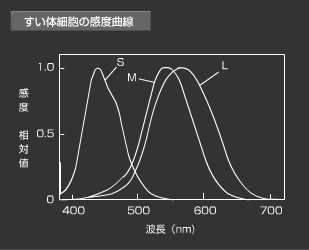

人間の目はカメラのような構造になっています。虹彩が絞り、レンズが水晶体、フィルムが網膜(目の裏側にある膜)です。光が水晶体を通り、網膜にある視細胞にあたると、視細胞は興奮して信号を出します。この信号が視神経を伝わって脳で知覚するというのが、色の見える仕組みです。視細胞は2種類あり、「すい体」という細胞は色を感知し、「かん体」という細胞は明暗を感知しています。細胞の数は、両方合わせて約2億個もあります。すい体細胞には、L、M、Sの3種類があって、それぞれが色によって違う光の波長を感じ取り、色を感覚するようになっています。

太陽光そのものには色がありません。「白色光」と呼ばれます。ではなぜ、物の色が人には見えるのでしょうか。物体の色は、その物体の性質によります。たとえば、光で照らして赤く見える物は、赤い光だけで照らすとより赤く明るく見えますが、青い光だけで照らすと暗く見えます。このように、普通の状態で赤く見える物は、赤い光を最も強く反射して、他の色の光を吸収してしまうのです。つまり、人間は、物体が「何色を強く反射するか」で物の色を見ていることになります。

光は、赤、緑、青の「光の3原色」でできています。この3原色を全部合わせると白色になり、各色の組み合わせですべての色を表現できます。人間の目の網膜にある「すい体」細胞は、L、M、Sの3種類があって、Lが赤、Mが緑、Sが青の光を感じるセンサーの役目をしています。

人間がいつも見ている世界は、3次元の立体空間です。人間の網膜は平面の2次元情報を感覚するだけなのに、なぜ立体の奥行きを感じることができるのでしょうか。

人間の目は、左右に離れて(約6.5cm)2つあります。このため、左目と右目はわずかに違った角度から物体を見ることになり(これを「両眼視差」といいます)、網膜で知覚する像もわずかに違います。その違いを脳内(大脳皮質の視覚野)で融合、3次元情報として認識します。

映画やテレビの映像は平面の2次元映像ですが、3D映画や3Dテレビではこの「両眼視差」知覚を利用、左目には左目用、右目には右目用に差位のある映像を制作します。この2種類の映像を見る人の左右の目にそれぞれ届けて、3次元映像と感覚させるのです。

3D映画では、1つのスクリーンから2種類の映像を見るために、一般には3Dメガネを使用します。映画館では、館ごとに上映方式が違い、かけるメガネも違っています。代表的な3Dメガネは「カラーフィルター(アナグリフ)」「偏光メガネ」「シャッターメガネ」。カラーフィルター方式では、波長の異なるRGBそれぞれの色に映像が分割されています。左右に違う色のフィルターがついたメガネを通すと、それぞれの目に違った映像が入ります。偏光方式では、映像に90度の違いのある2種類の偏光をかけられていて、メガネの偏光フィルターで分けられます。シャッター方式では、左右の映像を切り替えながら映します。シャッターメガネは、スクリーンの映像切り替えと同時に、左右のシャッターが交互に開閉されるので、それぞれの目にそれぞれの映像が届きます。切り替えはごく短時間ごとで、人間の目には「残像効果」があるため、映像は途切れずに見えます。

3Dテレビも、3D映画と同じように、「両眼視差」を利用しています。しかし、仕組みは少し違います。3Dテレビでは、表示パネルに光学部材を貼り付けたり、微細なスリットを組み込んだりして2種類の映像を表示します。代表的な光学部材には「レンチキュラーレンズ」という断面が小さなカマボコ型のレンズシートをテレビ画面の前に置き、左目用の画素と右目用の画素からの映像が、視聴者のそれぞれ右目、左目に別々に入ります。この方式は、メガネ不要で裸眼で3次元映像を楽しむことができますが、見る場所が限定されます。例えば、テレビ画面からレンチキュラーレンズまでの距離をc、レンチキュラーレンズから視聴者の眼までの距離をL、レンチキュラーレンズの焦点距離をfとすると、1/c+1/L=1/fという関係が成り立っています。cとfが決まると、見る位置Lが固定されることになります。

さらに最近は、光学部材を用いないで映画のシャッター方式のように、2種類の画像を交互に映し出す「フレームシーケンシャル」方式の3Dテレビが実用化され、主流となってきています。この場合は、映像の切り替えに同期するシャッターの付いたメガネが必要になります。

もっとリアルな3次元世界を映像で楽しむための技術も、開発されているところです。人間の立体知覚では、両眼視差だけでなく「運動視差」といって、物体の正面の様子だけでなく、物体が移動したり、物体に回り込んだりしたときの側面や後背面の様子を感知することができます。キヤノンの「MR(Mixed Reality)技術」で使われている「HMD(ヘッドマウントディスプレイ)のように、小型カメラや位置センサーを内蔵していて、見る人の移動に合わせて映像がリアルタイムで変化、リアルな3次元映像を体感できるシステムもあります。また、ホログラフィーを応用した技術の実用化も考えられています。

音には「ドップラー効果」があります。救急車のサイレンは接近するとき「ピポヒポ」と高い音に聞こえ、遠ざかるとき「ピーポーピーポー」と低く聞こえる、というものです。これは、近づくときは短くなる距離の間に多くの波が詰め込まれ(波長が短くなる)、遠ざかるときは逆になる(波長が長くなる)ことから起こる現象です。光も音と同じく波ですから、同じ現象が起こります。光は速度が非常に速いので、これが観測されるのは宇宙空間となり、近づいてくる星から出る光は波長が短くなって本来の色より青く見え、遠のく星から出る光は波長が長くなり赤みがかって見えます。これをドップラー効果による「青方変移(ブルー・シフト)」「赤方変移(レッド・シフト)」と呼びます。

宇宙空間での光の振る舞いで、おもしろい現象があります。「重力レンズ効果」というのが、それです。アインシュタインの『一般相対性理論』によると、質量(いわば重さ)をもつ物体のまわりの時空はゆがめられています。非常に大きい質量のものがある場合は、その周辺の時空は強くゆがめられることになります。つまり、宇宙空間にそのような場があると、そこを通る光は時空のゆがみにそって曲がってしまうのです。もともと光は直進する性質を持っているのですが、ここではまるで凸レンズの中を通ったときのような曲がり方をします。よって、これを重力レンズ効果といいます。

この重力レンズ効果があると、遠くの星からの光は曲げられ、その星をながめる観察者には星が本来の位置ではなく、別の位置にあるかのように見えます。この宇宙の巨大レンズは、ガラスの凸レンズと同じように、星を拡大し、明るさを増して像を結ぶ作用もあります。この作用を使って、小さく暗い遠くの星や、宇宙空間のゆらぎを探そうという研究も盛んに行われています。ちなみに、遠くの星の光が太陽のふちすれすれを通って地球に到達した場合、重力の屈折効果により角度にして1.75秒(角度1秒は1/3600度)のズレが生じています。

「重力レンズ効果」の項目でも述べたように、アインシュタインの『一般相対性理論』によると、質量(いわば重さ)をもつ物体のまわりの時空はゆがめられています。重力とは、このゆがみそのものなのです。非常に大きな質量が存在した場合、その周辺の時空は強くゆがめられ、時間が遅れることがわかっています。たとえば、太陽表面に時計があるとするならば、その時計は地球のものよりゆっくりと時を刻んでいるのです。このように、時間が遅れると、質量の大きい星から発した光は、遅れた分だけ波長が長くなっているように見えます。つまり、本来より赤っぽく見えるのです。これを「重力による赤方変移」といいます。

宇宙空間の“くぼみ”のような存在の「ブラックホール」には、とてつもなく強い重力があります。そのため、光でさえも吸い込まれてしまいます。ブラックホール付近から脱出しようとする光は、ブラックホールの重力によって大きく赤方変移することが知られています。