バードウォッチングに行こう vol.4

初春のバードウォッチング

春の初めは、恋の季節

まだ寒さの残る春の初めは、本格的な繁殖期を迎える前の「恋の季節」です。

鳥たちの求愛は、早春から始まっています。

【早春の観察ポイント】

- さえずり:繁殖期にオスがメスを誘うための、歌うような鳴き声(シジュウカラは1月の終わりくらいから「ツーピー」の繰り返し。カワラヒワは「ビーン」。ハクセキレイは「チュイ」「チュイリー」など)

- ダンス:オスがお目当てのメスの前で踊りを披露する(カモ類やスズメのオスは、首と尾を上に向けるようなポーズをとる)

- 相互羽繕い:カップルがお互いに羽繕いをし合っているラブラブな様子(カラスやハトの仲間、メジロなど)

- 求愛給餌:オスが意中のメスにエサをプレゼントして、受け取ってくれたらカップル成立か!?(モズ、カラスの仲間、シジュウカラ、カワラヒワなど)

- 夏羽への変化:ペアを組む春から夏の繁殖期に、地味な冬羽から美しい夏羽になる(小鳥ではオスが夏羽になるものが多いが、サギ類など、雌雄とも変わるものもいる。カモ類では秋に変化し、繁殖羽とも呼ぶ)

バードウォッチング体験レポート

初春は、鳥の婚活を観察

文・写真/キヤノンバードブランチプロジェクトメンバー

今回は、2018年10月にラムサール条約湿地に登録された葛西海浜公園に隣接する、葛西臨海公園を訪れました。(ラムサール条約湿地になったということは、この場所が国際的に重要な水鳥生息地であると認められたということを意味します)

ここには、浜辺や海のほか、淡水の池、林、草地、ヨシ原などの多様な環境があるため、さまざまな野鳥が期待できます。週末にレンジャーが駐在する「鳥類園」もあり、多くのバードウォッチャーが訪れます。

京葉線の葛西臨海公園駅からメインストリートを少し進み、左へ折れつつ、鳥類園のほうへ向かいます。安西さんによると、上記のようなさまざまな環境を正味2時間程度ですべてまわれる、欲張りルートだということ。

まだ寒さが残る2月の中旬。当日は、そんな中でもひときわ寒い日でした。

「今日の目的は、春の兆しを見つけることです!とくに、鳥たちのさえずり、求愛や夏羽への変化に注目です」

と高らかに安西さんはおっしゃいますが、寒さに加え、海風が体を通り抜けます。全員が疑心暗鬼のまま、震えながら出発です。

1足元にも春の兆し

出発!と思ったら、すぐにしゃがみこんでしまう安西さん。何をしているのでしょうか。

「さっそく、春を感じられました。ホトケノザがピンクの花を咲かせています」

よく見ると、まだつぼみが開いた程度ですが、たしかにかわいい花がありました。

「ホトケノザは日本在来の植物としては春一番に花を咲かせます。私はこの花を見つけると、また、春が巡って来る!と思うのです。ホトケノザが花を咲かせると、冬の間、地中で冬越しをしていたアリたちが地上に出てきて、活動し始めるはず」

道端にも普通にはえているそうですが、花は小さいので、意識しないと見過ごしていることが多いでしょう。

数メートル進んだところで、地面を手の平でなではじめる安西さん。今度はなんでしょう?

「これはセイヨウタンポポ。地表に張りつくように葉っぱを広げていますが、放射状に広げた葉が、上(中心部分)にあるものほど小さいのがわかりますか?このように、少しでもおひさまを受けられるように重なる越冬形態を“ロゼット”と呼びます」

たしかに、春本番のタンポポの葉は立ち上がっていますが、冬はペタリとして寒風に耐えていたのですね。

「でも、よく見ると葉が少し起き上がってきているので、春の兆しといえますね。真冬には、もっとぺったんこだったはずです」

雑草たちも冬を生き抜き、春に向けて活動し始めることを改めて知りました。

2冬を耐えてこその春

道路を進んでいくと、道の真ん中にアオジがいました。先を歩いていた人たちも立ち止まって観察していますが、一向に逃げません。夢中で落ちている何かを食べ続けていて、こちらに近づいて来るほどです。数メートルの近さで、黄色いお腹に斑点があるのもよくわかりました。ウグイスと同じように、藪の中にいてめったに姿を見せないと聞いていたので、なんともサービス精神が旺盛なアオジだなと、みんなでよろこんでいました。

しばらくすると、安西さんが

「少し膨らんで見えるのは、寒いからかも知れません。鳥は羽毛を立てて体温を逃がさないようにするので……。(場所が)開けたところにいますが、人に構っていられないほど、食べるのに夢中なのでしょう」

たしかに、この寒さが小鳥たちにとって厳しくないわけはありません。しかも2月の中旬ごろは、もっともエサが不足する時期でしょう。いっぱい食べて、元気になってほしい!と思いながらも、長時間、近距離で観察できたことをうれしく思う一同でした。

「このカマキリの卵のうの中にはたくさんの卵が詰まっていますが、春までには食べられてしまうものが多いはず。 越冬中の虫やクモは、シジュウカラなどの小鳥にとっては貴重な動物性蛋白、冬の栄養源なので……」

安西さんが木の幹についている卵のうを見つけて、教えてくれました。

「何百、何千という単位で卵を産む虫は少なくないのに、自然界が虫だらけにはならないのはどうしてでしょう?寒さと乾燥に耐え、鳥の捕食から逃れた卵は春に孵化しますが、幼虫は鳥の子育てにとって重要な資源。成虫まで育つのはごくわずか。たくさんの虫の命が野鳥を支えることになりますが、虫からすれば、野鳥に食べつくされないほどの命を生みださなくてはなりません。私たちが気づく虫は、生きのびたほんの一部だということですね」

3カモの求愛ダンスは情熱的

今日のテーマである水鳥を見に行く前に、最初に設置された公園の一部を含む、自然生態園に向かいます。

3号観察小屋に着いて、観察窓にずらりと座って池を眺めていると、安西さんが、「カワセミがいますよ!」と教えてくれました。メンバーは一気に色めき立ちます。

歩みを進めると、ヨシ原の向こうに池が見えてきました。ここでの観察の目的は、カモのペアです。

「冬鳥でもツグミなど多くの小鳥は、繁殖地のロシアなどに渡って、オスはそこでさえずってメスを呼びます。越冬地の日本では求愛やペアは見られません。ところが、カモ類は違います。オスは越冬地で求愛をし、北上する春までにペアが誕生します」

近くの池を見ると、10羽ほどのカルガモの一群がいました。日本ではカモ類のほとんどが春に北に去る冬鳥ですが、このカモは日本で繁殖します。

「多くのカモ類のオスは、求愛シーズンの冬は美しい姿をしています。オスが一年中メスと同じ地味な姿をしているカルガモは例外になりますが、冬に結婚することは他のカモ類と同じ」

と安西さんが解説していると、カルガモたちは1羽のメスをめぐって5~6羽のオスがダンスで競い合いはじめる様子です。求愛の際は、鳥類の原則通り、誘う側がオスなので、雌雄が簡単にわかります。

メスの目の前でオスが体を起こしたり、首を振ったり、お尻を持ち上げたりといった行動をとり始めます。メスがオスを選んでペアができると、交尾まで見られるそうですが、何度もあきらめずに求愛ダンスにチャレンジするオスたちを観察できたので、先に進むことにしました。

池には、すでにペアになっていたマガモもいました。ペアになると常に2羽で行動するし、カルガモ以外のカモは、オスとメスの見た目がまったく違うので、ペアを見つけやすいでしょう。

「ただ、冬から春には派手なカモのオスも、繁殖期が終わる夏には、メスと同じような地味な羽になります。派手な姿はメスにはアピールになっても、天敵にも見つかりやすいことにもなります。リスクはあっても、春に、目立つ夏羽になってメスにアピールしようとするオスは普通にいますが、カルガモ以外のカモ類は秋から冬に衣替えして繁殖羽になるのです」

ホシハジロなど他のカモ類は大きな群れ状態になっていて、ペアか否かがよくわかりません。北国に旅立つ日は近づいているはずですが、まだペアになれていないカモたちもいるようで、少し心配になってきました。

ところで、冬鳥のカモ類が子育てする繁殖地は、ロシアなどの北方。せっかく日本で夫婦になっても、渡りの途中で天敵に狙われたり、病気になったりして、命を落とす相方も出てくるのではないでしょうか?

「命がけの渡りを終えてから繁殖地でペアになる鳥が多いのに、カモ類はどうして越冬地でペアになるのかについてはよくわかっていません。ただ、早くペアができればオスがメスを守ることによって、メスの生存率が上がるというメリットは考えられます。“mate

guard(メイト ガード)”と呼ばれますが、オスにはペアになったメスを守るという役割があるのです」

と安西さんが教えてくれました。

4飾り羽をまとうオスたち

今回の目的のひとつに、繁殖期の美しい「繁殖羽」への変化を探すというものもありました。

水辺でコサギを見つけましたが、どうでしょうか?

「コサギの頭と胸元に注目しましょう!」

と安西さんに言われ、一同、懸命に双眼鏡をのぞきます。

コサギは、後頭部の冠羽や、胸元のレースのような飾り羽を寒いうちから伸ばし始めます。(野鳥写真図鑑コサギ参照)

このコサギは、冠羽はまだ確認できませんでしたが、胸元と背に少しだけ飾り羽が確認できました。

「これから本格的な春に向かって、日々美しくなっていく鳥が多いはずですから、変化を楽しみながら観察してくださいね」

と安西さん。たしかに、これまでは知らなかったがために見過ごしてしまっていた野鳥や生物たちの姿を、この春はしっかり見ようと思いました。

海辺に出ると、スズガモやキンクロハジロなどのカモ類やカンムリカイツブリが泳いでいます。

「みなさんに美しい姿に変わり始めたカンムリカイツブリを見ていただきたかったのですが、まだ地味な冬羽が多いようです。それと、スズガモもぜひ見ておいてください」

葛西海浜公園がラムサール条約湿地に登録された条件の一つが、多くのカンムリカイツブリやスズガモがこの海域で冬を越すことにあるということでした。

海上では、東京都の鳥でもあるユリカモメやセグロカモメなどのカモメの仲間も飛んでいました。

セグロカモメは、じきに頭が真っ白の夏羽に変わるそうですが、ユリカモメが夏羽になるのは北方に旅立つ頃、4~5月くらいだそうです。(野鳥写真図鑑ユリカモメ参照)。

5ペアを探そう!

「さきほど、マガモの仲睦まじいペアを見ましたが、小鳥たちでもペアができていないか探してみましょう! 2月にはスズメのさえずりやダンスが始まるし、ムクドリでは群れが分散してきたので、早いものはペアが見られるかもしれません」

と安西さん。たしかに、身近な小鳥を探すほうがバードウォッチングの初心者にはうれしいです。

と、ムクドリが群れで移動しているのを見つけました。

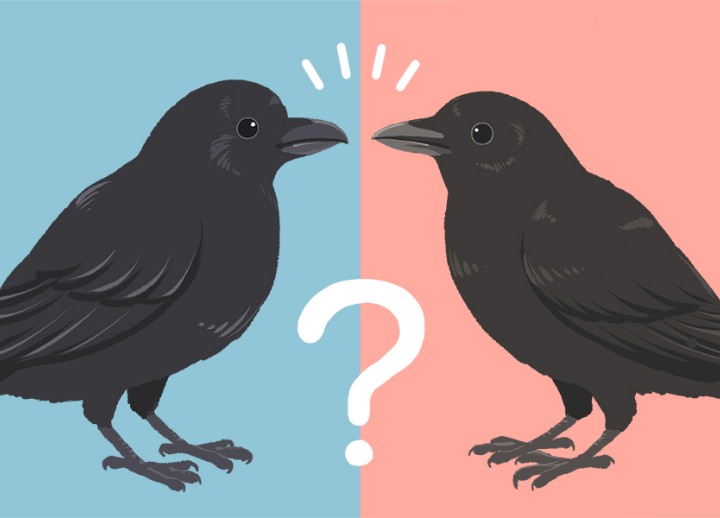

「ムクドリは2羽で並んでいるとオスのほうが色が濃いので、比べると雌雄がわかります」

と安西さん。

たしかに群れていたムクドリを双眼鏡で一羽ずつ見てみると、色の濃さに差があるように思えますが、自分だけで観察した時に、オスとメスを言い当てられるかどうかは自信がありません。

「春本番になればペア単位で子育てに入るので、もっとわかりやすくなります。大型の鳥には成鳥になるまで2年以上を要するもの(カラス類やサギ類など)もいますが、普通は1年で成鳥になるので、昨年生まれた鳥でも春まで生きのびれば繁殖します。つまり、やがてペアでいるのが当たり前の季節になるのです」

「今日は特段寒いせいか、シジュウカラがさえずってくれません。メジロの相互羽繕い、モズやカラスの求愛給餌も観察したかったのですが、なかなか見られませんね」

残念ですが、生きもの相手に思い通りの観察ができるわけもありません。シジュウカラ、メジロ、カラスは通勤途中にもいるので、気にするようにしたいと思いました。

6鳥類園ウォッチングセンターの周辺を散策

今回の最終目的地の鳥類園ウォッチングセンターに到着しました。

さっそく、2階に上がって野鳥観察をスタートです。建物の周囲は360度、水辺やヨシ原、林に囲まれています。見晴らしがよく、望遠鏡も設置してあります。

さっそく、2羽で行動している小鳥を探します。いました!ハクセキレイです。しかし、ペアなのか、たまたま2羽で行動しているのかは、どう判断するのでしょうか?

「春本番に2羽でいたらペアのはずですが、まだ2月ですから、まず雌雄を見分けてみましょう」

と安西さん。

「ハクセキレイのオスは、グレーの背が黒くなって夏羽になります。手前のハクセキレイは黒い羽が混じっていて夏羽への変化が始まったオスとわかります。ただ夏羽に移行中なのでメスが選ぶわけがなく、この雌雄はまだペアにはなっていません」

ウォッチングセンターを出ると、ヨシ原の方から「パチンパチン」という音が聞こえます。冬のヨシ原を代表するオオジュリンです。ヨシの茎の中のカイガラムシを食べるために茎をついばんでいる音でした。オスは夏羽になると頭が黒くなるそうですが、今回見た限りではまだ冬羽ばかりでした。

朝10時からスタートした今回のバードウォッチングですが、お昼すぎに終了を迎えました。

「気温で“春”を感じる人が多いと思いますが、野鳥などの野生生物にとっては、暑さ寒さだけではなく、日照時間も大きく影響します。日が長くなってくると、春を感じ、子孫を残すための準備に入ります」

たしかに、人間の感覚では、2月半ばはまだまだ冬で、春が来るのはまだ遠く先に感じます。今日も寒い一日でしたが、植物や野鳥たちの春に向けた変化を聞いて、来るべき季節に思いを馳せることができました。

みなさんも、見慣れた身近な鳥たちにも注目して、巡る季節を感じてくださいね。

この日観察できた鳥

スズガモ、 ホシハジロ、 キンクロハジロ、 コガモ、 ハシビロガモ、 カルガモ、 オカヨシガモ、 マガモ、 カワウ、 カイツブリ、 カンムリカイツブリ、 アオサギ、 コサギ、 ダイサギ、 オオバン、 ユリカモメ、 セグロカモメ、 イソシギ、 ハイタカ、 ノスリ、 シロハラ、 ジョウビタキ、 アオジ、 メジロ、 ヒヨドリ、 ムクドリ、 シジュウカラ、 スズメ、 オオジュリン、 ハクセキレイ、 オナガ、 ウグイス、 キジバト