バードウォッチングに行こう vol.6

レンジャーさんとバードウォッチング

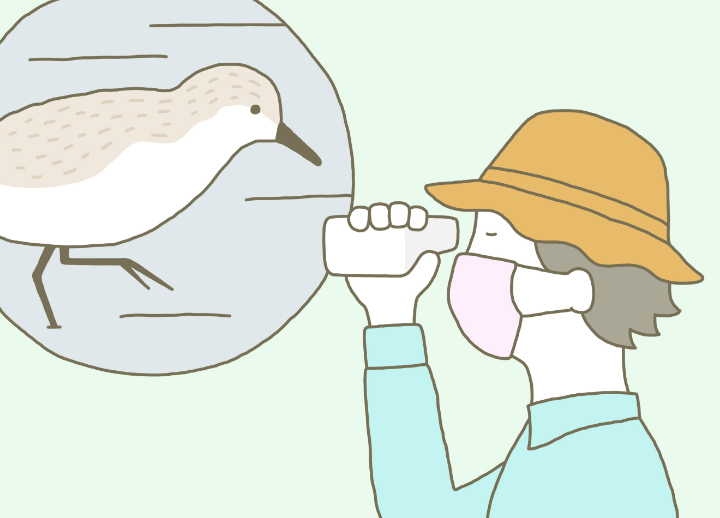

望遠鏡型カメラを持ってレンジャーさんと自然観察

秋の初めのバードウォッチングでもご紹介したように、夏はあまり野鳥観察に適した季節とはいえません。しかし、植物が生い茂るこの時期には、鳥のエサとなる生きものや昆虫が多く見られ、自然の中の生命の営みを目の当たりにすることができます。干潟を訪れれば、シギ、チドリ、サギやカモなど水辺の野鳥も観察できるでしょう。

「レンジャー」といえば、日本では国公立公園の管理人や自然保護員を指します。今回は、自然観察のプロであるレンジャーさんに、干潟と周囲の自然を満喫できる東京港野鳥公園を案内していただきます。野鳥観察と撮影に使える!と話題の望遠鏡型カメラ※も持参しています。

※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります

バードウォッチング体験レポート

レンジャーさんと季節の生き物や水辺の鳥を観察

文・写真/キヤノンバードブランチプロジェクトメンバー

猛烈な暑さの中にも秋の気配を感じる8月半ば、東京都の大田市場横にある都立東京港野鳥公園(とりつとうきょうこうやちょうこうえん)を訪れました。

2020年、新型コロナウイルス感染症の流行により、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、熱中症にも気をつけながらの観察です。

公園を案内してくれたのは、日本野鳥の会のレンジャー・野口真麿子さん。出発前には、この季節ならではの危険な昆虫「イラガ」の幼虫などについて注意事項をレクチャーしてくれました。

1ポケットサイズの望遠鏡型カメラで観察と記録を同時に

都立東京港野鳥公園は、その名の通り、東京港、つまり東京湾とつながっています。干潟にやってくるシギ、チドリを観察するには、前もって潮の満ち引きを調べ、干潮の時間を確認しておくといいでしょう。今回は公園の自然や小さな生き物をのんびり観察しながら、お昼頃に干潟に到着できるよう集合時間を午前10時に設定しました。

今日は、双眼鏡ではなく「望遠鏡型カメラ」を用いて観察します。片手にすっぽりと収まる小型軽量サイズなので、気軽にバードウォッチングしながら写真や動画を撮ることができます。ボタンひとつでズームが切り替わるので、肉眼や低倍率の設定で鳥を探し出し、見つけたらすぐにズームして仕草や細かいところを観察します。

2足元に空く謎の穴の正体は?

入り口からすぐのところにあるのが、大きな木に囲まれた芝生広場。

セミの鳴き声に阻まれて、野口レンジャーの声が聞こえにくいほどです。公園では6月頃からニイニイゼミが鳴きはじめ、その後、ミンミンゼミ、アブラゼミ、クマゼミなども順次鳴きはじめるそう。8月はそれらのセミの大合唱です。

野口レンジャーに

「みなさん、足元の小さな穴に気づきましたか?」

と言われ地面を見てみると、直径2cmほどの小さな穴が無数に空いています。アリの巣穴にしては大きいようです。アリが巣穴を掘った後にできる、あのこんもりした砂の積み上げもないので、言われなければ気づけませんでした。

「これはセミの幼虫が地上に出てきた時の穴です。夕方、穴から出てきたセミの幼虫は近くの木に登り、夜の間にそこで羽化します。穴の近くの木の枝や葉っぱを観察してみてください。抜け殻がついているはずです」

言われてみれば、枝や葉っぱにたくさんの抜け殻がついています。

木の上のほうまで登るのは、アブラゼミやクマゼミなどの比較的大型のセミ。ニイニイゼミなどの小型のセミは木の幹の下のほうで羽化しやすいそうです。たしかに、木の幹にも小さな抜け殻がついていました。

3セミの死骸は夏のごちそう?

種類によって違うものの、セミは1~5年間も土の中にいて、地上に出てからは1週間ほどでその生涯を閉じるそうです。はかないセミの生命に思いをはせ、少し切ない気持ちになりました。

ところで、これだけのセミが死んでいくわけですから、公園中がセミの死骸でいっぱいになったりしないのでしょうか。

野口レンジャーに聞いてみると

「それが不思議なことに、目に見えるところに死骸がたくさんあって困ったり、掃除したりしたことはありません。アリだけでなく、いろいろな生きものがセミの死骸を持っていって、食べているのではないでしょうか。とくにアリにとっては、冬に向けた貯食に喜ばしい食料ですよね」

とのこと。

この時も、セミの羽だけが動く怪奇現象が見られました。しゃがんで観察すると、小さなアリがせっせと大きな羽に隠れて運搬しているところでした。

木の陰になった芝生には小鳥がいました。ムクドリです。くちばしにくわえているのは、夏のごちそう・セミの死骸。雑食性のムクドリは、木の上で植物の種子や果物も食べますが、幼虫を地上で探している様子も多く観察できます。

野口レンジャーが、「枝の上に、今年生まれて巣立った幼鳥がいますよ。大人のムクドリに比べて色が薄く、灰色がかっているのが幼鳥の特徴です。そして、少しスリムでかわいらしく見えます。警戒心も薄く、すぐには逃げず、しばらく観察させてもらえることもあります」

この時も、ムクドリの幼鳥は枝の上で何をするでもなく、しばらく観察することができました。表情もあどけなく、心が和みます。

4不思議なくぼみはスズメの砂浴びのあと

芝生広場から歩道を通って橋の上に来たとき、立ち止まった野口レンジャーが、歩道わきの土のくぼみを指さして聞きます。

「みなさん、この穴は何でしょう?」

たしかに穴と言われれば穴ですが、子どもの踏みあとのようにも見えます。

「実はこれ、スズメが砂浴びをしたあとなんです」

と野口レンジャー。

鳥の水浴びは知っていますが、砂浴びとはどういうことでしょうか。

「鳥の羽には寄生虫がいますが、水や砂を浴びることで、ダニやシラミなどの寄生虫を落とすことができます。かゆいところがあっても、鳥は人間のように、身体をかくことができません。代わりに砂に身体をこすりつけ砂浴びを行うのです」

人間にとっての、シャワーやお風呂のようなものでしょうか。

「なかには水浴びしたあとに砂浴びをしたようで、泥だらけ、土だらけになっている鳥をみかけることがあって、おもしろいですよ」

どろんこのスズメ、想像するとすごくかわいいですね。

5カモの雌雄の見分け方

公園の東エリアに渡って小道に入ると、東淡水池があります。この時期に見られる野鳥は留鳥のカルガモやサギの仲間くらいです。うっそうとした木々に囲まれた小道には、とにかく虫が多い。たくさんのアオスジアゲハやゴマダラチョウが飛び交っています。

歩きながら、足元をよく見ておくのもおすすめです。この日は、白くてきれいなカマキリの抜け殻を発見し、みんな「はじめて見た!」と大興奮でした。カマキリは一生のうちに数回脱皮するらしいので、草むらの中などを探せば見つかるかもしれません。みなさんもぜひ探してみてください。

東淡水池の東観察広場には、鳥から人間の姿が見えないように、大きな観察小屋があります。屋根もあるので、じっくりとバードウォッチングができます。この日は留鳥のカイツブリやカルガモ、サギの仲間が観察できました。

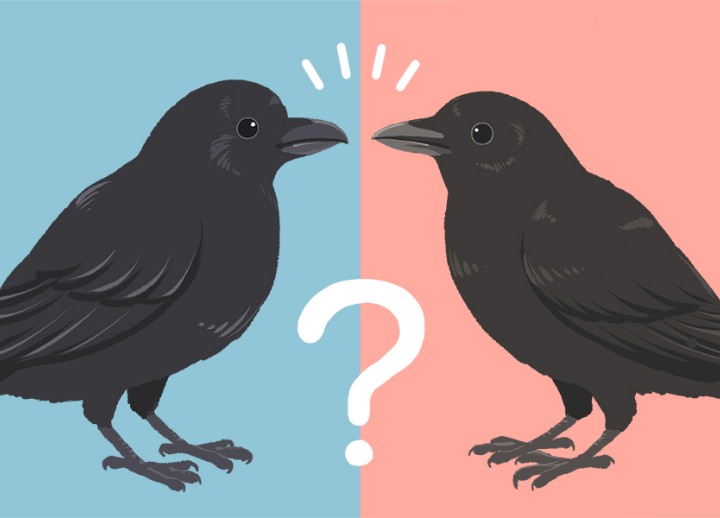

観察小屋の壁には、カモを中心にした鳥の解説の看板があります。雄と雌で見た目の違う鳥が多いのはなぜなのか、野口レンジャーに質問しました。

「鳥の多く、特にカモの仲間は、繁殖期にはオスが美しい羽に生え換わり、見た目やダンスでメスに認めてもらって、つがいになります。しかし、派手な姿には、天敵から見つかりやすいというデメリットもあります。そのため、子育てを担当するメスは目立たない姿をしています。また、派手な姿をしていたオスも、繁殖期が終わるころには羽が抜け換わり、メスと同じような地味な見た目に変化します。」

なるほど。メスは産卵してから抱卵、子育てまで、敵に見つからないように地味な姿でいるということですね。その間、オスたちは天敵から狙われやすくなるのでしょうが……。

この日に観察できた留鳥・カルガモは、ほぼ雌雄同色です。しかし、わずかに見分けのヒントがあるそうです。

- オスのほうが、わずかに体が大きい

- オスのほうが、体毛の黒味が少し強い

- メスのほうが頭のてっぺんの色が薄め

慣れないと見分けが難しそうですが、カルガモを見つけたら「カルガモだ」では終わらせず、雄なのか雌なのかの見分けにチャレンジしてみてください。東京港野鳥公園のようにレンジャーが常駐している施設なら、答えも教えてもらえます。。

6干潟でカニと水辺の野鳥を観察

暑い中の観察の中継地点として、一旦、ネイチャーセンターに入ります。

ネイチャーセンターは、地下1階から3階まであり、冷暖房完備。地上階は目の前の潮入りの池を望む全面ガラス張りで、イスに座って観察できます。地下1階に降りると、干潟遊歩道「がた潟ウォーク」があります。遊歩道を歩けば、たくさんのカニやトビハゼといった干潟に生息している生き物を至近距離で観察でき、お子さんを連れていくと楽しめそうです。

野口レンジャーから、昨年30周年を迎えたという東京港野鳥公園のなりたちについてレクチャーを受けつつ休憩の後、1階で本格的にバードウォッチングをします。

潮が引きはじめた干潟には、少しですがシギやチドリがやってきています。もっと潮が引けば、エサを探しに集まってくるかもしれません。

砂浜を拡大して見ると、無数の穴が空いていました。それぞれの穴にはカニがいて、かなりの数になるでしょう。種類は、ヤマトオサガニ、チゴガニ、アシハラガニ、クロベンケイガニなど。干潟の鳥たちにとって、カニはごちそうです。チュウシャクシギなどは、ヤマトオサガニの脚をもぎ取って胴体を丸呑みするそうです。

鳥は、殻が硬いカニをきちんと消化できるのでしょうか。消化しきれなかった残りかすをペレットとして吐き出す鳥もいるそうですが、シギやチドリの場合は、消化できない殻などを吐き出したりはしないのでしょうか。野口レンジャーに質問します。

「獲物が大きすぎて、飲み込めずに吐き出している姿は見たことがありますが、ペレットのようなものを吐き出している姿はあまり観察されていません」

水辺には、黒いカワウ、青みがかったアオサギ、足の先が黄色いコサギ、脚全体が黄色いキアシシギがいました。シギやチドリの秋の渡りの頃は暑さも収まり、観察には最適な時期です。みなさんぜひ浜辺や干潟にお出かけください。

7野鳥公園の人気もののササゴイとカワセミ

最後に立ち寄ったのは、潮入りの池の周囲に建てられた観察小屋です。

ここ数年、姿を現してくれる人気の鳥が、ササゴイ。郊外の水田がある地域では珍しくない鳥ですが、大都会の東京ではなかなかお目にかかることはありません。最大4羽が観察できる日もあるとのことで、ササゴイ目的の来園者も増えているようです。

また、観察小屋から見られるカワセミも、子育てが終わった秋から冬は、公園の全域で観察できるようになるそうです。西の淡水池や潮入りの池などでも注意して見てみましょう。

8バードウォッチングと記録撮影に便利な望遠鏡型カメラ

今回バードウォッチングに使った望遠鏡型カメラ。低倍率で鳥を探し、見つけたらズームアップしてすぐに撮影できます。静止画だけでなく、動画や音声も記録できるので、観察した鳥や、鳥の種類がわからないときのメモ代わりにも使えそうです。

嬉しいのは、とにかく小さくて軽いこと。双眼鏡や望遠レンズがなくても観察や撮影ができ、ちょっとした散策にもおすすめです。

「夏は鳥が少ない」と言われますが、林や森、海の周辺では鳥をみることができます。今日も干潟には旅鳥のキアシシギのほか、カルガモやコサギなど水辺の鳥を観察することができました。また、鳥の羽根が生えかわる夏は、地面を気にして歩くとたくさんの羽根も見つけることができるかもしれません。

地球温暖化の影響か、年々暑さが厳しくなる夏。暑い時期は水分補給や休憩をはさみ、正しくマスクをしてソーシャルディスタンスに気を付けながら、無理なく鳥や昆虫など生きものの観察を楽しみたいですね。

この日観察できた鳥

アオサギ、 ウミネコ、 カイツブリ、 カルガモ、 カワウ、 カワセミ、 キアシシギ、 コチドリ、 コサギ、 ササゴイ、 シジュウカラ、 スズメ、 ダイサギ、 ツバメ、 ハシブトガラス、 ヒヨドリ、 ムクドリ