宇宙の謎に迫る

すばる望遠鏡の「主焦点レンズ」

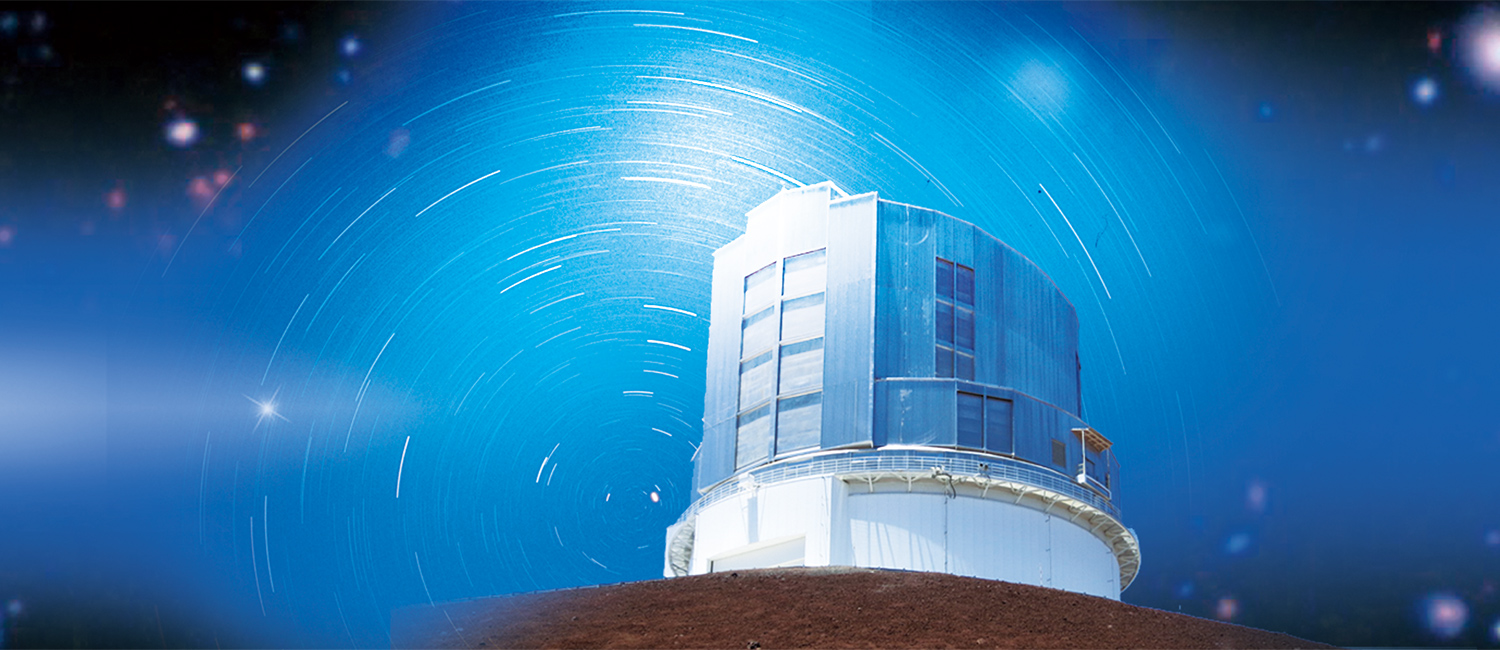

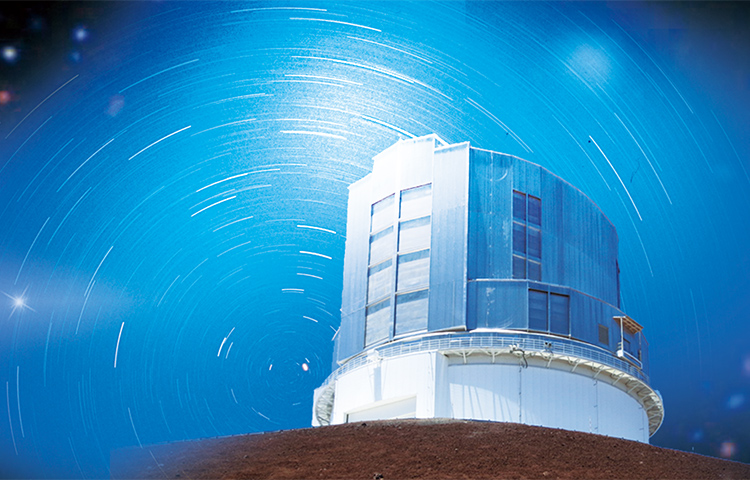

人類誕生以来の謎である宇宙の誕生と終焉。その究明がハワイ島マウナケアの山頂にある「すばる望遠鏡」によって進められています。

2018/12/27

約130億光年離れた銀河を映し出す主焦点カメラ「Suprime-Cam」用補正光学系(1999年)

地球から129.1億光年もはるか遠く離れた銀河「SXDF-NB1006-2」(※1)。この銀河の光は、地球誕生(約46億年前)よりもずっと昔、ビッグバン(約137億年前)による宇宙誕生のおよそ7.5億年後から、遠い宇宙を旅してようやく地球に届いた光です。このような宇宙のはるか彼方から届く微弱な光をも鮮明にとらえ、宇宙・天文分野の研究で常に世界の先頭を走っているのが、日本の国立天文台が運用する「すばる望遠鏡」です。

- (※1)SXDF-NB1006-2

すばる望遠鏡およびケック望遠鏡を用いた観測により、地球から129.1億光年先にある銀河SXDF-NB1006-2が発見された。(2012年6月4日、国立天文台発表)

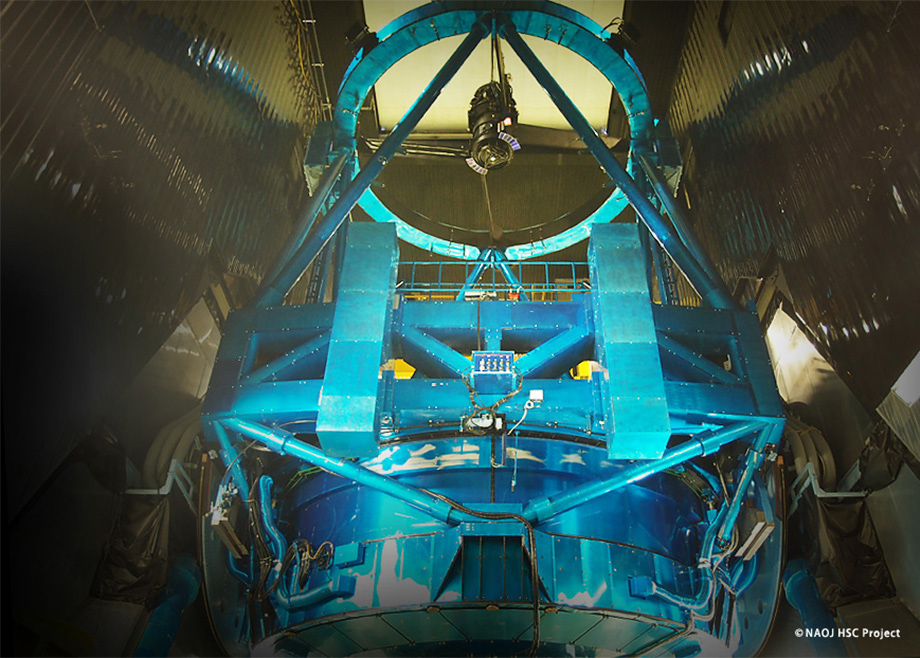

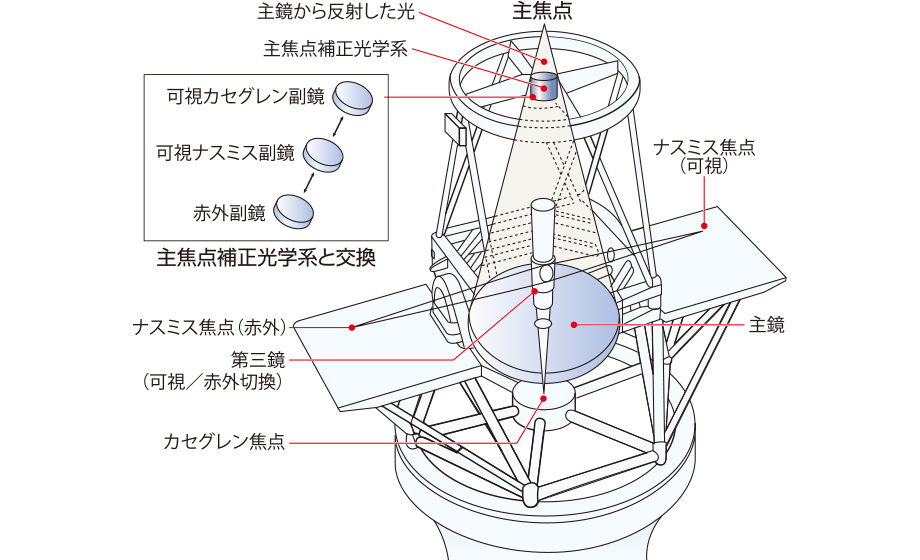

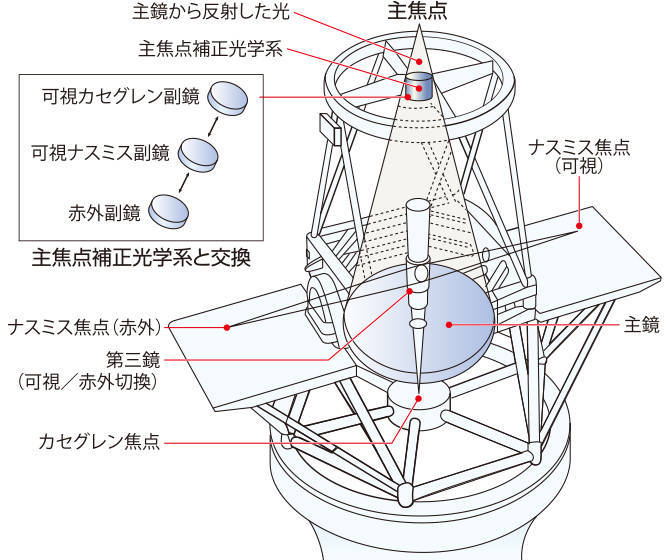

すばる望遠鏡の全体構造

すばる望遠鏡の最大の特長は、口径8m級の望遠鏡の中で唯一、主焦点に観測装置を備えていること。その観測装置・主焦点カメラ「Suprime-Cam(SC)」には、キヤノンが開発・製造した「主焦点補正光学系」と呼ばれる複雑なレンズユニットが搭載されています。主鏡からの光の収差補正だけでなく、大気による星の光のにじみをも補正する機能を備えたキヤノンの主焦点補正光学系は、満月の直径とほぼ同じ0.5度角という広い視野と高い結像性能によって、1999年のファーストライト以来、すばる望遠鏡の数々のめざましい成果に貢献してきました。

宇宙の謎を解き明かす未知の物質とエネルギーに挑む新たな主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam」用補正光学系(2012年)

その後、宇宙科学分野の研究はますます進展しました。宇宙全体の中で、私たちが知っている原子などの物質が占める割合はわずか数パーセントに過ぎず、残りのほとんどは未知のダークマターやダークエネルギーで構成されていることが現在明らかになっており、これらの正体を研究し、解明することが、宇宙の始まりと終わりを知るための大きな手掛かりになると考えられています。そして、この研究を加速させるためには、SCよりもさらに広い視野を持つ観測装置が求められるようになりました。

そこで、国立天文台が中心となって取り組んだのが、超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(HSC)」の開発です。視野角をさらに拡大した新しい主焦点カメラで、遠方の暗い銀河を含む多数の銀河を広い天域で短時間に観測して銀河の形を精密に測定し、さらに「重力レンズ」(※2)の影響で歪んで見える星像から、ダークマターの3次元空間分布図を作成することで、ダークマター、ダークエネルギーの正体の解明が進むと期待されています。

キヤノンは、この超広視野主焦点カメラHSC用の補正光学系の開発・製造も担いました。HSCは、すばる望遠鏡の既存設備に搭載されるため、補正光学系にも、質量や寸法の面で厳しい制約が設けられました。この制約内で、どれだけ視野を拡大できるのか…。HSCで挑んだのは、1.5度の視野角。これは、SCの3倍で、満月3個分の視野角を一度に捉えることができる、驚異的な「超広視野」でした。

- (※2)重力レンズ

恒星や銀河などの天体から発生する光が、経路の途中にある天体の重力によって曲げられ、形がゆがんで観測されたり、複数の像ができる現象。

難題克服の鍵は優れた光学技術と計測・加工技術

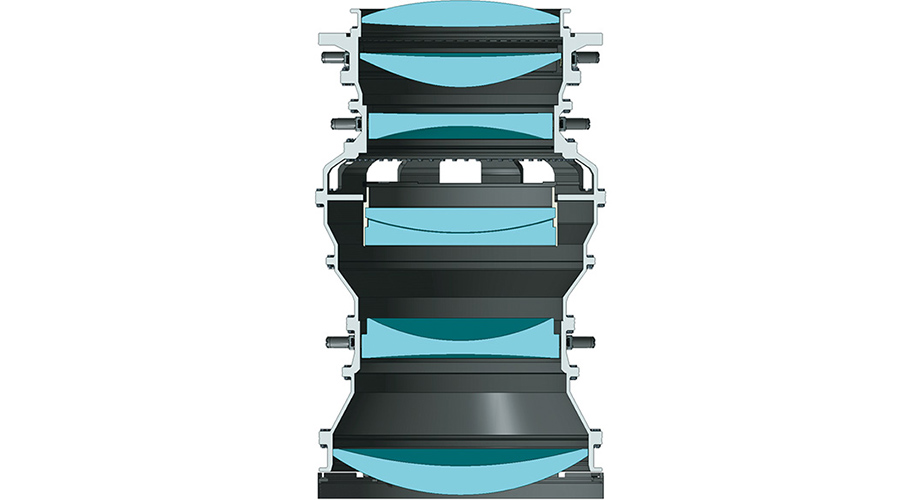

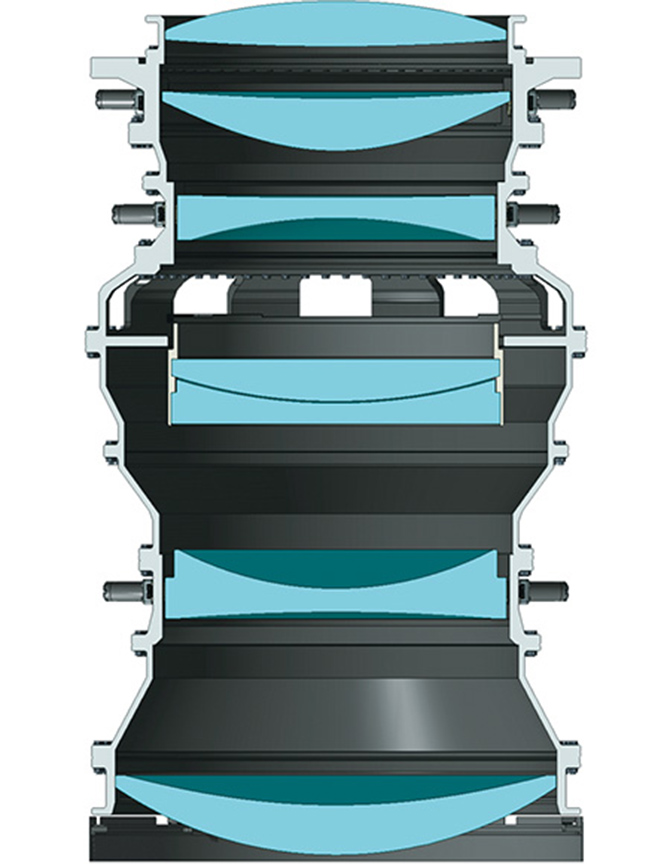

Hyper Suprime-Cam用補正光学系鏡筒構造

SCの3倍の口径の補正光学系を搭載すれば、理論上は3倍の視野角の実現は容易です。しかし、これでは、すばる望遠鏡の既存設備に搭載するためにHSCに課せられた、「補正光学系全体の質量は900kg以下、外径は1,000mm以内」という厳しい制約をクリアすることはできません。

眼前に立ちはだかった難題を克服したのは、キヤノンのさまざまな技術でした。レンズには口径が大きくなるほど加工が難しくなるといわれる非球面レンズを採用し、分解能を下げることなく、レンズの枚数と総重量を最小限に抑制。レンズの口径をSCの約1.6倍(有効径820mm)に留めながらも、視野角3倍を達成しました。

理想的な光学設計は、設計通りの実物を製造できて、初めて実を結びます。そこでまず、レンズの非球面形状を精密に計測するために、独自開発の接触式自由曲面測定装置(A-Ruler)を改良。さらに、レンズ形状を分割測定し、各々の測定データを精密に繋ぎ合わせる「スティッチング法」を開発し、分割測定の面積を従来と変えずに、径1mを超える大きなレンズの全体形状をナノメートルレベルの高精度で測定することが可能になりました。また、レンズ加工にあたっては、半導体露光装置の光学系開発で培ってきた技術を駆使し、大非球面量の精密加工を実現。これらの高度な技術の結集によって、大口径非球面レンズ製造上の課題を克服しました。

標高約4,200メートルに設置されたキヤノンの技術の粋

HSCに取り付けられた主焦点補正光学系

HSC補正光学系には、他にも数々のノウハウや技術が盛り込まれています。大気による光の屈折で生じる大気分散現象(※3)を高精度に補正する「大気分散補正(ADC)」技術や、光の透過率を高め、ゴーストを低減する「広帯域反射防止膜(W-ARC)」により、全観測域で高い分解能を実現しています。

また、補正光学系全体の軽量化を実現するために、レンズ群を高精度に支持する鏡筒についても、大幅な軽量化が求められました。材料の選定は、計画当初から検討された重要事項の1つ。HSC補正光学系で採用されたのは、軽量で高剛特性を持つセラミックス。一部のレンズに用いられた石英の熱膨張係数と比較的近いという特徴も、採用の大きなポイントでした。ハワイとはいえ、標高約4,200メートルの山頂は摂氏0度、時にはそれ以下になります。通常、異なる素材を用いると、温度変化による膨張・収縮で双方に応力がかかってしまいますが、石英とセラミックスは、ほぼ同じ熱膨張係数のため、その影響がほとんどありません。さらに光学ガラス素材を使ったレンズには、光軸を常に一定の位置に保持させるためのレンズ調芯機構「S-Lec(Subaru LEns Centering mechanism)」を新たに開発し、常に優れた結像性能を引き出す補正光学系を完成させました。

- (※3)大気分散現象

星の光が大気圏に入射する際、波長による大気の屈折率の違いから星の像がにじんで見える現象。

次世代超大型望遠鏡実現に向けてキヤノンの挑戦は続く

すばる望遠鏡に設置された超広視野主焦点カメラHSCは、2012年8月に性能試験観測が開始されました。宇宙とは何か・・・・・・そうした根源的な難問解明の鍵を握るダークマター、ダークエネルギーの正体が、すばる望遠鏡によって判明するのも、そう遠い未来ではないかもしれません。

そして、キヤノンの次へのチャレンジはもう始まっています。それは、2027年の稼働開始をめざして日本・アメリカ・カナダ・中国・インド5か国の国際プロジェクトで進めている、口径30mの超大型望遠鏡TMT(Thirty Meter Telescope)計画への参加です。

TMTの口径30mの主鏡は分割鏡式で、1.44mのセグメント鏡492枚で構成され予備82枚を含め、総数574枚が必要となります。

キヤノンはこのうち175枚を担当し、すでに量産を開始しています。

高い光学技術、計測・精密加工技術に寄せられる天文観測分野からの大きな期待に応えるために、キヤノンは、さらなる技術革新へ向けて前進していきます。