鳥が教えてくれること vol.6

増えた鳥、減った鳥

身の回りの自然は常に変化し続けている

地球に残された多様な生物とその環境を守っていくことは、未来の世代に対する私たちの責務である。だが自然はいつも同じ姿でいるわけではない。自然は常に躍動的にその姿を変え続けている。生物相(決まった場所・地域に生息する生物の全種類)も決して一定の状態を保持しているのではなく、常にその姿を変えている。

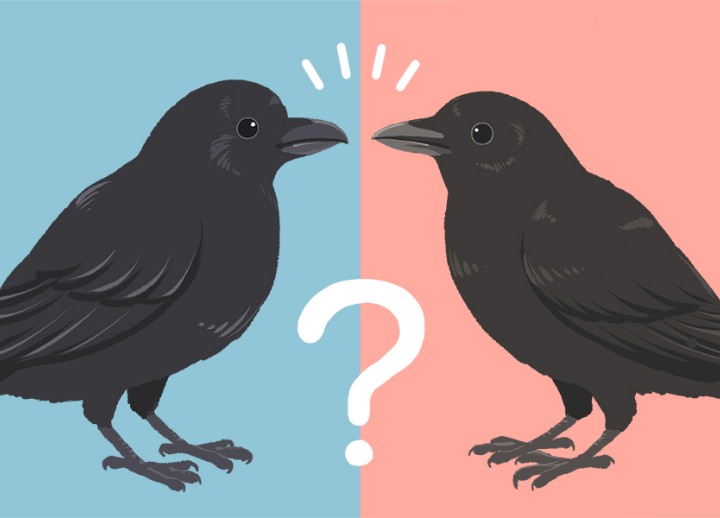

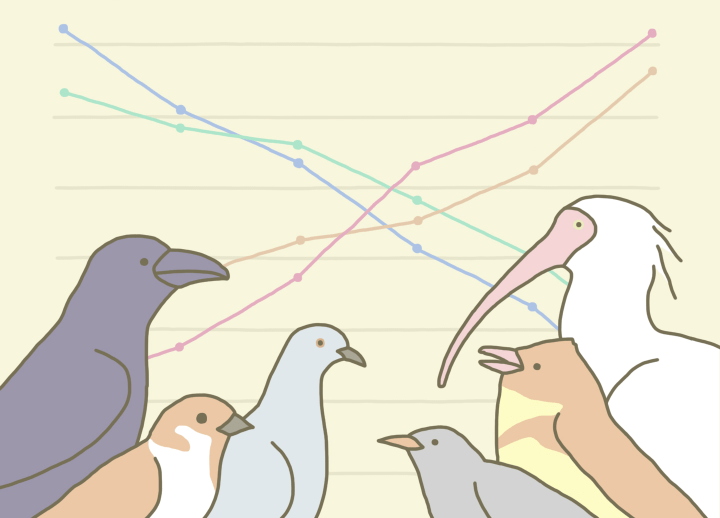

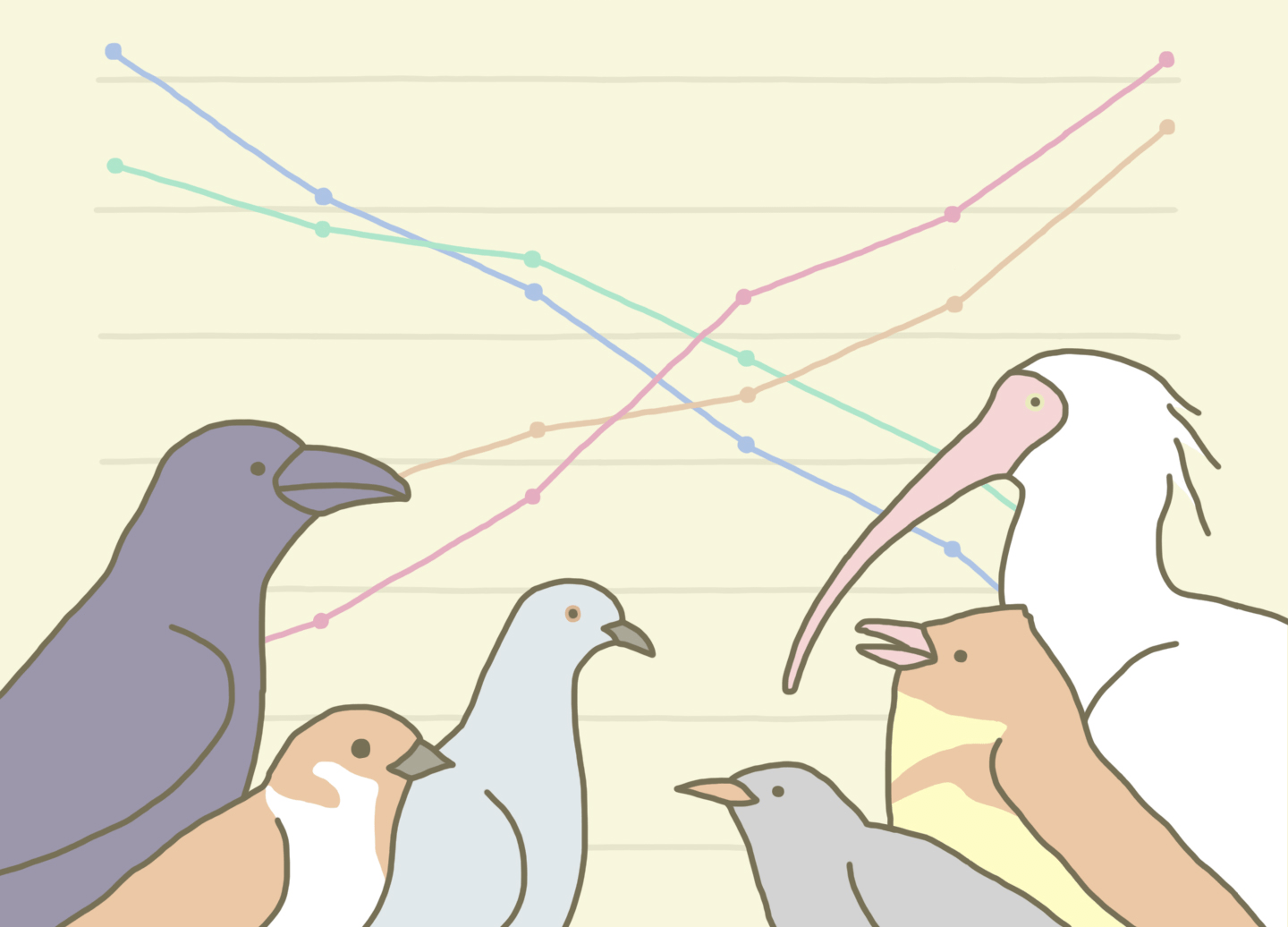

鳥について、日本での戦後75年の変遷を見るだけでも、増えた鳥もいれば、減った鳥もいる。たとえば東京のハシブトガラスを見れば、カラスが増えたと人は思うだろう。だがそれは、高度成長期の都市に生ゴミがあふれていた時代の話であり、近年はさまざまな対策によって、かつてほどの数は確認されていない。

スズメやツバメが減っている!

では、かつて都会にたくさん棲んでいたスズメやツバメはどうだろう。近年、スズメとツバメは都会から確実に減少しているが、その理由ははっきりしている。アスファルトで覆い尽くされた都市では、ツバメは巣材の泥を集めることができない。あちこちの水辺で発生していたユスリカの大群もいない。ハエもハチもトンボもいない。巣をつくることができなくて、餌がないとなれば、ツバメは都会から撤退せざるを得ない。スズメもそうだ。かつて木造家屋の屋根瓦の下は、天敵のカラスも来ないので、スズメたちにとって最適な営巣空間だった。だが都市の多くの住宅がコンクリート造りのマンションに変化して、一戸建ての家も瓦ではなくスレートの屋根になり、スズメは巣をつくる場所を失った。全国的に、スズメの個体数は以前の10分の1にまで減ってしまったといわれている。

ハクセキレイ、ムクドリ、ヒヨドリ、キジバトは増加

その一方で増えた鳥もいる。戦前、ハクセキレイやムクドリ、ヒヨドリ、キジバトはどれも冬鳥で、都会の住宅地では冬にだけ見かける鳥だった。しかし、近年、ハクセキレイはかつてのスズメ並みに都会部に生息しており、一年中見ることができる。ヒヨドリやキジバトも街路樹や庭のちょっとした植え込みに巣をかけることができるので、その数を増やしている。

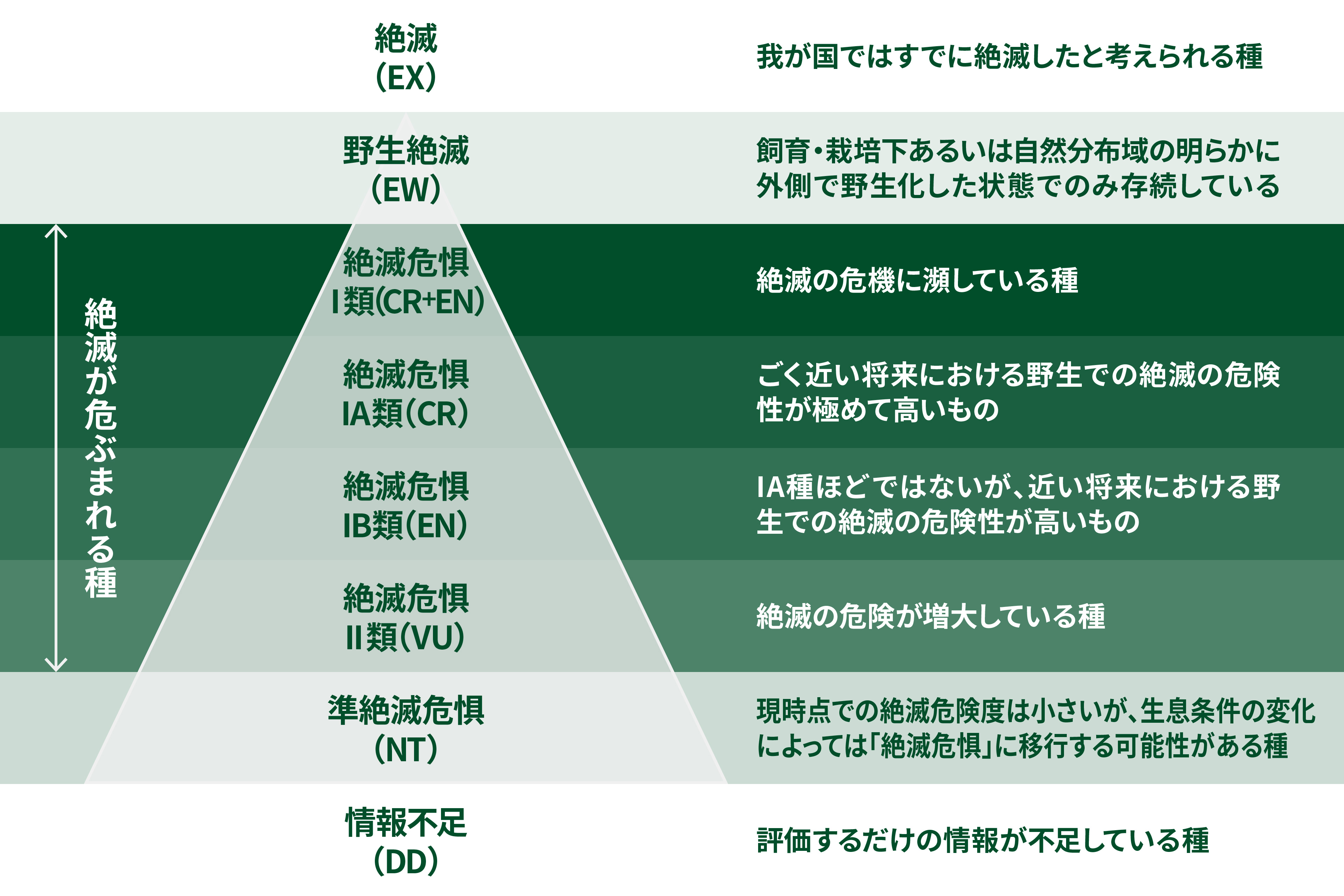

オオタカも過去にはかなり数の少ない猛禽だったが、1993年に「種の保存法」が施行されると、絶滅危惧I類に分類され、手厚い保護の対象となった。そのかいあってか、関東平野を中心に順調に数を回復し、今では皇居や明治神宮などでの繁殖も確認されるようになった。そして、2017年には絶滅危惧種から外されて、準絶滅危惧にランクダウンされた。奄美大島のルリカケスも一時は非常に個体数が少ないと判断され、絶滅危惧種IA類に入っていたが、今では準絶滅危惧種にランクダウンされている。野生生物の管理において、いったん絶滅危惧種に指定された 「希少な種」のランクダウンについては慎重でなければならないが、科学的な個体数の推定に基づいて、適正な保護管理が行われることが、国の自然保護行政に国民が信頼感を持つ上では大切なことである。

環境省では、絶滅のおそれのある野生生物の種のリストをレッドリストとしてまとめており、それを基に、さらに具体的な内容を記載したレッドデータブックを作成している。レッドリストでは、種ごとに絶滅のおそれの程度に応じて、カテゴリー分けをして評価している。(参照元:環境省ホームページより)

絶滅の危機から回復した鳥たち

明治時代以降、庶民にも狩猟が解禁されたことで、ガンやハクチョウ、そしてトキやコウノトリ、ツル類もあっという間にその数を減らしてしまった。かつて鳥島に100万羽以上が生息していたアホウドリは、羽毛採取の乱獲で、一時は絶滅が宣言されるまでになった。さらに戦後、高度成長期における危険な農薬の濫用と農地の大規模整備が、水田を利用して人と共存してきたトキやコウノトリなどの大型の鳥を日本の風景から一掃してしまった。

だが現在、日本野鳥の会も含め、研究者や自然保護活動家など、多くの関係者の保護の努力が実って、トキやコウノトリ 、タンチョウ、アホウドリ、ガン類などの大型の鳥たちは順調に数を回復させてきている。

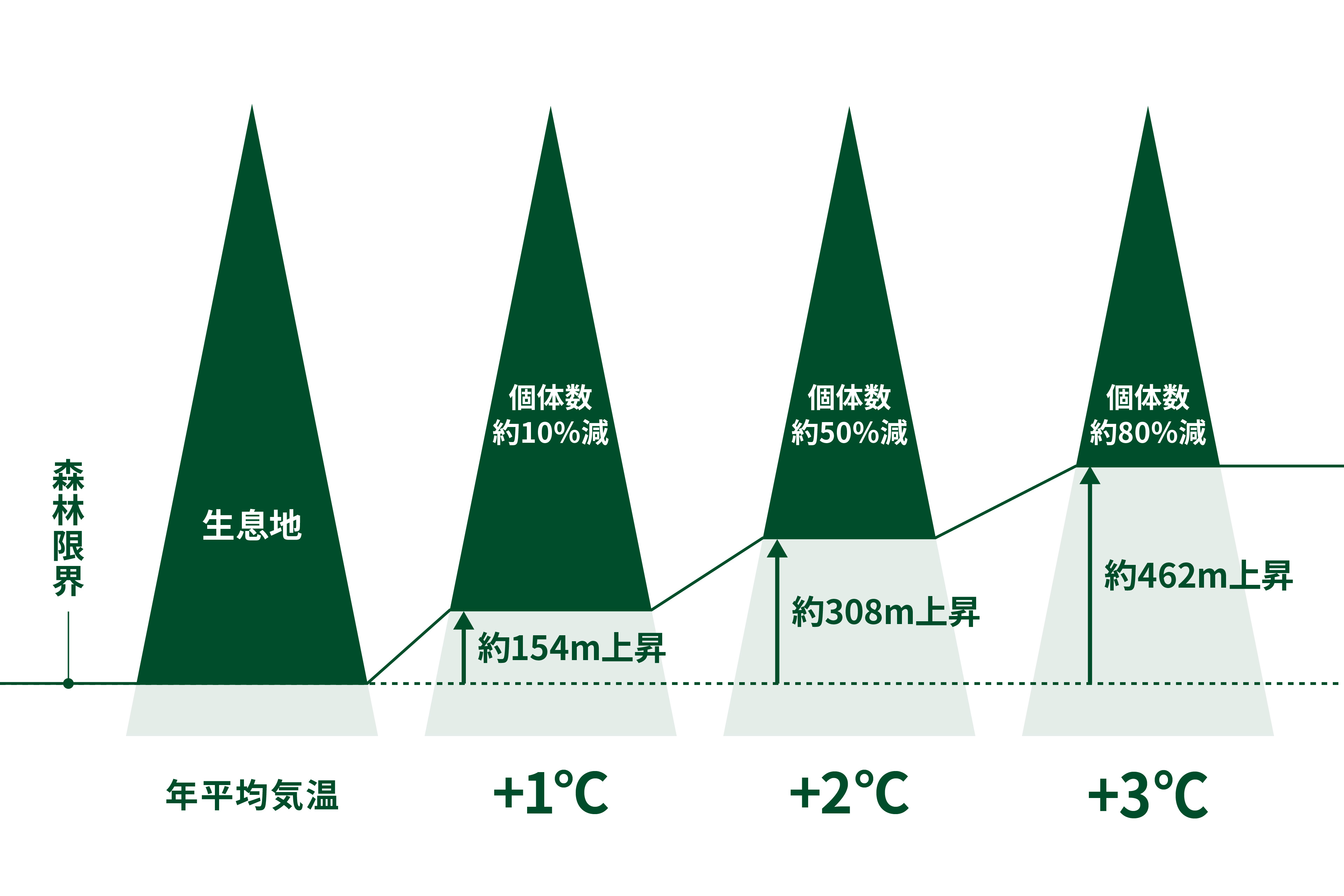

少し心配なのがライチョウである。日本のライチョウは、ユーラシア大陸北部からアラスカにかけて生息するライチョウとは異なる、固有の遺伝子を持っている。氷河期の終わりとともに、他の集団から取り残されたといわれている。高山に生息しているため狩猟の対象にはならなかったが、近年、急激に数が減っている。減少には、地球温暖化による森林限界(高木が生育できず森林を形成できない限界線)の上昇や、ハシブトカラス、キツネ、テン、ニホンザル、シカの高山帯への進出が関わっていると考えられている。かつてライチョウは、中央アルプスや白山にも分布していたが、これらの山域からは絶滅してしまった。現在、中央アルプスでは北アルプスからの再導入計画が進められている。

年平均気温が1℃上昇すると、森林限界は154メートル上昇し、ライチョウの生息域はどんどん狭まる。(参考文献:日本鳥学会誌56(2) 中村浩志氏論文より)

大型の猛禽は数が増えない!

現在、日本に生息する大型の猛禽類で、減少した個体数からの回復が進んでいないのがイヌワシとシマフクロウだろう。

イヌワシは、つがいが広いなわばりを持っていて、数年に1回繁殖するが、餌の少ない年には繁殖をしないことが知られている。警戒心が強いため、開発行為によって営巣地が減った影響も大きい。また、イヌワシはクマタカと違って森林の中で獲物を狩るのではなく、山の斜面の伐採地などでウサギやヤマドリを捕獲する。斜面の伐採地は林業の衰退と里山の放置によって減少し、十分に餌を取れなくなったことも個体数減少の一因と考えられている。

シマフクロウは、開拓前の北海道では、原生林があればどこにでも生息する鳥だったが、開拓とともに急激にその数を減らした。彼らが生きるには、サケやマスが遡上できる河川と巣をつくる大きな樹洞を持つ原生林がセットで必要である。そうした原生林が少なくなり、現在、確実に確認されているのは、道東を中心に70つがい程度だ。

タカ目タカ科 全長オス約81cm、メス約89㎝

体は黒褐色で、首の後ろが金褐色の大型の猛禽。はばたかずに輪をえがいて飛んでいることが多い。「カッカッカッ」と鳴く。

いちばん心配なのはシマアオジ

今、日本の鳥で最も絶滅の危険が高いのは、夏鳥として渡来するシマアオジである。かつては北海道の原野のどこでも、美しい歌声を響かせていたシマアオジだが、ここ30年くらいの間に急激に個体数が減少した。2016年の環境省の調査ではサロベツ原野でわずか3組のつがいが確認されただけという危機的な状況に陥っている。ユーラシア大陸北部の他の繁殖地でも、この種の急激な減少傾向は深刻で、渡りの中継地と越冬地で乱獲されていることが原因だと指摘されている。

戦後だけに注目しても、増えた鳥、減った鳥、さまざまであることがわかる。また、その要因も多岐にわたる。変化し続ける状況に常に関心を持ち、その都度よりよい選択をしていくことが重要だろう。未来の世代にどんな自然を残せるかは、今を生きる私たちの選択と行動にかかっている。

スズメ目ホオジロ科 全長約15cm

夏鳥としておもに北海道の低地に渡来。低木の枝や高い草にとまって、透明な美声で「ヒーヒーヒーチョリチョリ」などとさえずる。

解説者紹介

上田 恵介

1950年大阪府生まれ。

動物生態学者。元立教大学理学部生命理学科教授。元日本鳥学会会長。

鳥類を中心に動植物全般の進化生態学のほか、環境問題の研究にも取り組む。

日本野鳥の会評議員で、会長。会員による鳥類学論文集「Strix」の編集長も務める。