事業所の活動

大分キヤノンマテリアル

美しい自然を大切に

大分県北東部に位置する杵築事業所は、南に別府湾を望み、約20万平方メートルの恵まれた敷地には工場造成時の原生樹を移植して残しています。大分事業所は大分市東部の大野川にほど近い丘の上に位置し、周辺には手つかずの自然があふれています。両事業所とも鳥類をはじめとして、生物多様性を保全する活動を推進しています。

かにの森とビオトープ

杵築事業所は、工場造成時の原生樹を敷地内に移植して残し、アカテガニが生息する「かにの森」を造るなど、美しい自然を大切にしています。大分事業所内にはビオトープがあり、サンショウウオやホタルが生息しています。カワセミが飛来することもあります。

野鳥の撮影会

2018年から年1回、「鳥の写真を撮ろう」と称して撮影会を実施しています。毎年約30名の社員が参加し、事業所構内に生息する野鳥の撮影を行っています。撮影を通じて野鳥の生息状況を確認するとともに、社員のコミュニケーション向上に取り組んでいます。

バードフォトコンテスト

毎年、野鳥をテーマにした「バードフォトコンテスト」を社内で開催しています。季節を感じさせる写真や野鳥の表情がよく分かる写真などが、工夫を凝らしたタイトルとともに寄せられています。

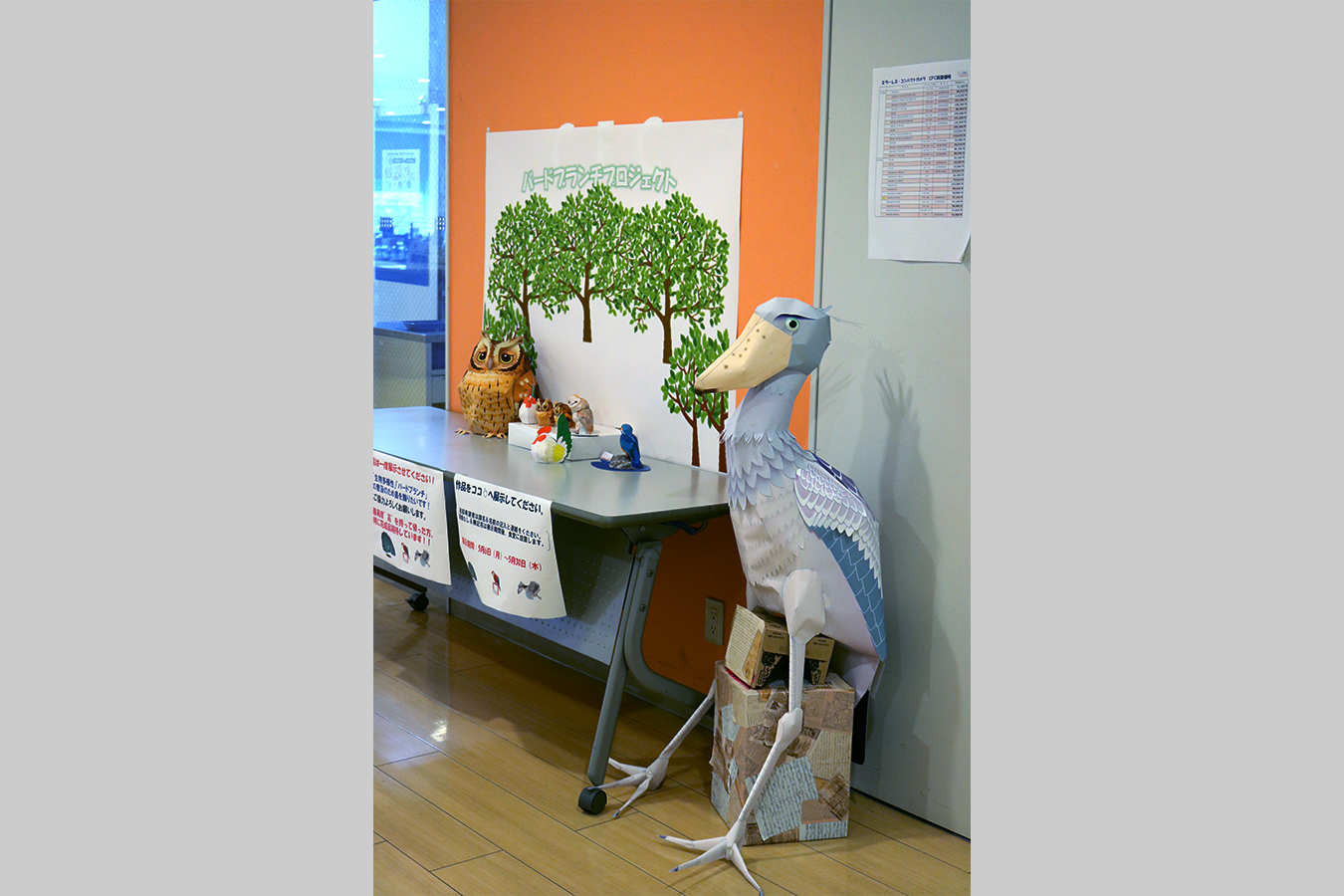

ペーパークラフトづくり

近隣の小学生が工場見学で来社した際に、ニワトリのペーパークラフトを作成しました。最初は先生や社員の指導を受けながら作成していましたが、次第にコツを覚え、楽しそうに作っていました。また夏休みには、子どもたちのご家族にも鳥のペーパークラフトを作成してもらい食堂に展示しました。どの作品も力作揃いで、社員の目をひいていました。

巣箱・バードバス設置

2017年にバードブランチプロジェクトを始めて以来、杵築事業所の11か所、大分事業所の9か所に巣箱を設置しています。巣箱は廃棄予定の木製パレットを使用して製作。春になるとシジュウカラが巣箱を使い子育てをしています。鳥たちは、毎年違う巣箱を使用しているので「今年はどの巣箱を使っているのかな?」と楽しみにしています。今後は大きさの違う巣箱を製作し、鳥の種類を増やしていきたいと考えています。また、杵築事業所では3か所にバードバスを設置しており、定期的に清掃を行って鳥たちが利用しやすい環境を整えています。最近ではトビが飛来して水を飲んでいる姿もよく見かけます。

※巣箱の写真は、営巣に影響しないように超望遠レンズで撮影しています。

「かにの森」整備

杵築事業所の「かにの森」にはアカテガニが生息しています。アカテガニは大きさが50mmくらい、甲羅は赤く、四角形で、大きな赤いはさみが特徴で、毎年梅雨明けくらいから5~10匹ほど姿を現します。アカテガニの生息環境を整備するために定期的に「かにの森」の清掃を行っています。このアカテガニは「キヤニー(Canny)」という愛称で呼ばれ、大分キヤノンマテリアルの入構ステッカーのモデルになっています。

ビオトープ整備

大分事業所の敷地内に整備したビオトープでは、さまざまな生き物が確認できます。アオサギが飛来し、大分事業所のシンボルバードとなっています。定期的にビオトープ周辺の草刈りを行い、生き物たちの生息環境維持に努めています。

事業所で見られる鳥

-

ミサゴ

魚食性の猛禽類。海岸や大きな湖沼、河川にすむ。急降下して魚を足でつかむ。大分キヤノンマテリアル杵築事業所のシンボルバード。

-

アオサギ

大型のサギ類のなかでもポピュラーな鳥で、餌である魚やカエル、野ネズミなどを探して、水辺だけでなく草地にも現れる。大分キヤノンマテリアル大分事業所のシンボルバード。

-

ツバメ

3月頃に東南アジアから来て、9月頃まで暮らす夏鳥。古くから里山の自然のなかで生きてきた、人と自然との共存を象徴する鳥。

-

トビ

海岸や湖沼近くに多いが、山地でも市街地でも飛んでいる。翼を広げると、メスでは160cmを超える。

-

ヒバリ

草地や農耕地、河川敷などにすみ、足を交互に出して歩く。時々冠羽が立って見える。飛び立つ時に「ビルッ」と鳴く。

-

ツグミ

秋に林に飛来するが、冬には芝生、農耕地、河川敷などの開けた地上でも見られる。茶色味が濃いものと薄いものや胸の模様など、個体差が大きい。

-

イソヒヨドリ

主に海岸の磯や堤防にすむが、最近は内陸部でも見られる。ヒヨドリではなくヒタキのなかま。ムクドリサイズ。

-

エナガ

山地や公園などの林にすむ、白っぽい小さな体に長い尾のかわいらしい鳥。「ツリュリュ」という声は独特。

-

マヒワ

林や草原、河川敷などにすむ。スズメより小さく、顔や胸が黄色の冬鳥。林に群れで飛来する。

-

カワラヒワ

林、草地、農耕地、河原にいる。種子を主食としており、肌色で太めのくちばしが特徴的。

-

コゲラ

もっとも身近なキツツキとして庭や公園にもいるが、世界的には日本周辺にしか分布していない。大きさはスズメほど。「ギー」という声は独特でわかりやすい。

-

ジョウビタキ

庭や公園にも飛来する冬鳥。「ヒッ、ヒッ」と澄んだ声で鳴き、時折「カッカッ」とも鳴く。

-

ハクセキレイ

芝生や道路など広く開けた地面でよくみられる。白い頬と「チチン、チチン」という鳴き声が特徴。歩いているときの長い尾を上下にふる様子がかわいらしい。

-

カワラバト(ドバト)

外来種。灰色のものが普通だが、さまざまな色や模様がある。

-

アオゲラ

屋久島から本州の山や公園などの林にすむ緑のキツツキ。日本固有種。

-

ホオジロ

林の周辺、農耕地、河川敷などのやや開けた環境にすむ。さえずりは「一筆啓上仕り候」と聞きなされる。

-

ホトトギス

ヒヨドリほどの大きさの夏鳥。主にウグイスに托卵する。雄の声は「テッペンカケタカ」「特許許可局」などと聞きなしされる。

-

カルガモ

全国の水辺で一年中みられる野鳥である。春から夏に草地で営巣して繁殖。雌雄ほぼ同色。ほかのカモの雌に似ているが、比較的大型。

-

メジロ

黄緑色の体に映える白いアイリングが特徴。ツバキなどの花の蜜が大好き。♪ホーホケキョで有名な「ウグイス」と混同されることも。

-

ヒヨドリ

山地の林や農耕地、市街地などの林にすむ。春や秋には群れで渡りをする。よく目にするが、日本とその周辺でしか見られない。

-

ムクドリ

芝生の上をのこのこ歩き、数羽で餌をついばむ姿がよくみられる。くちばしと足のオレンジ色が鮮やか。キュルキュル、ジェー、ツィーなど賑やかな声。

-

シジュウカラ

市街地から山地の林にすむ。黒いネクタイがチャームポイント。春夏の雄は「ツピー」または「ツツピー」を繰り返して鳴く。

-

ヤマガラ

よく茂った広葉樹林を好む。胸から腹が赤味のある茶色で雌雄同色。

-

カワセミ

腹はオレンジ色で、背はコバルトブルーに輝く。空飛ぶ宝石と例えられ、素早く水面に飛び込んで小魚などを獲る。