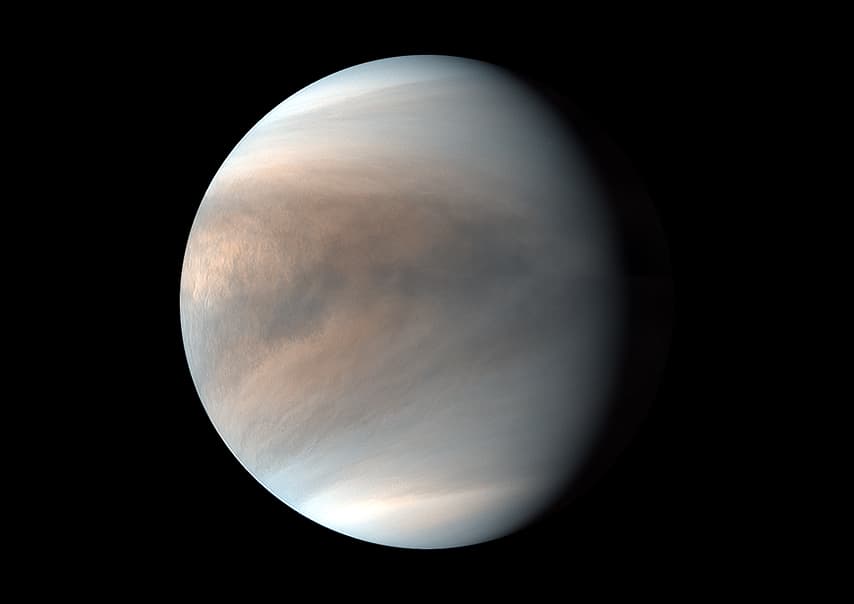

地球と「きょうだい星」ともいわれる金星の直径は地球の95%ほど、重さも80%で内部のしくみも地球とよくにていると考えられています。

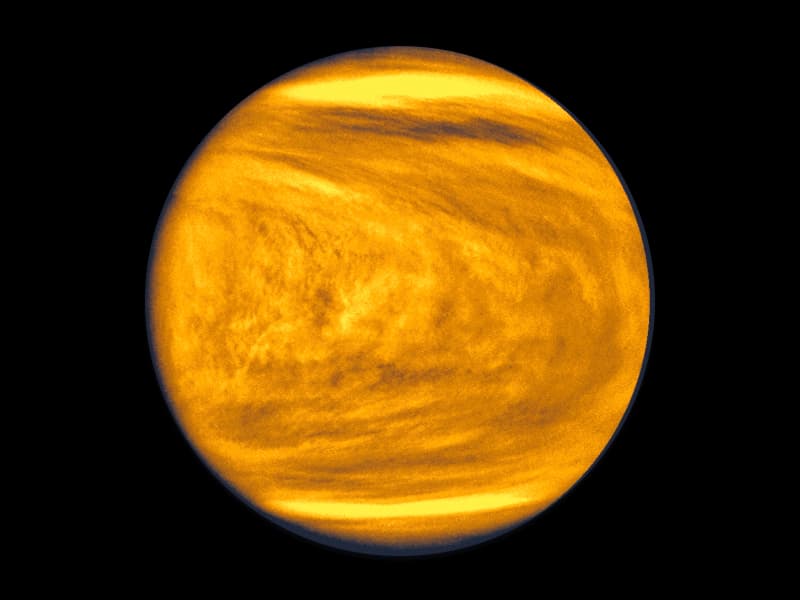

約46億年前、ほぼ同時に生まれたばかりの金星と地球はどちらも高温で、二酸化炭素(にさんかたんそ)や水じょう気を中心とした大気※1におおわれているなど、よくにていました。しかしその後、地球では気温が下がって海ができ、二酸化炭素が海に取りこまれていまの大気※2に変化していきました。一方で、金星は地球よりわずかに太陽に近い※3ために気温が下がらず、海ができないために二酸化炭素が大部分をしめる大気ができました※4。そして、いま地球でももんだいになっているような二酸化炭素による「温室効果」が強くはたらき、表面は460℃という高温になっています。

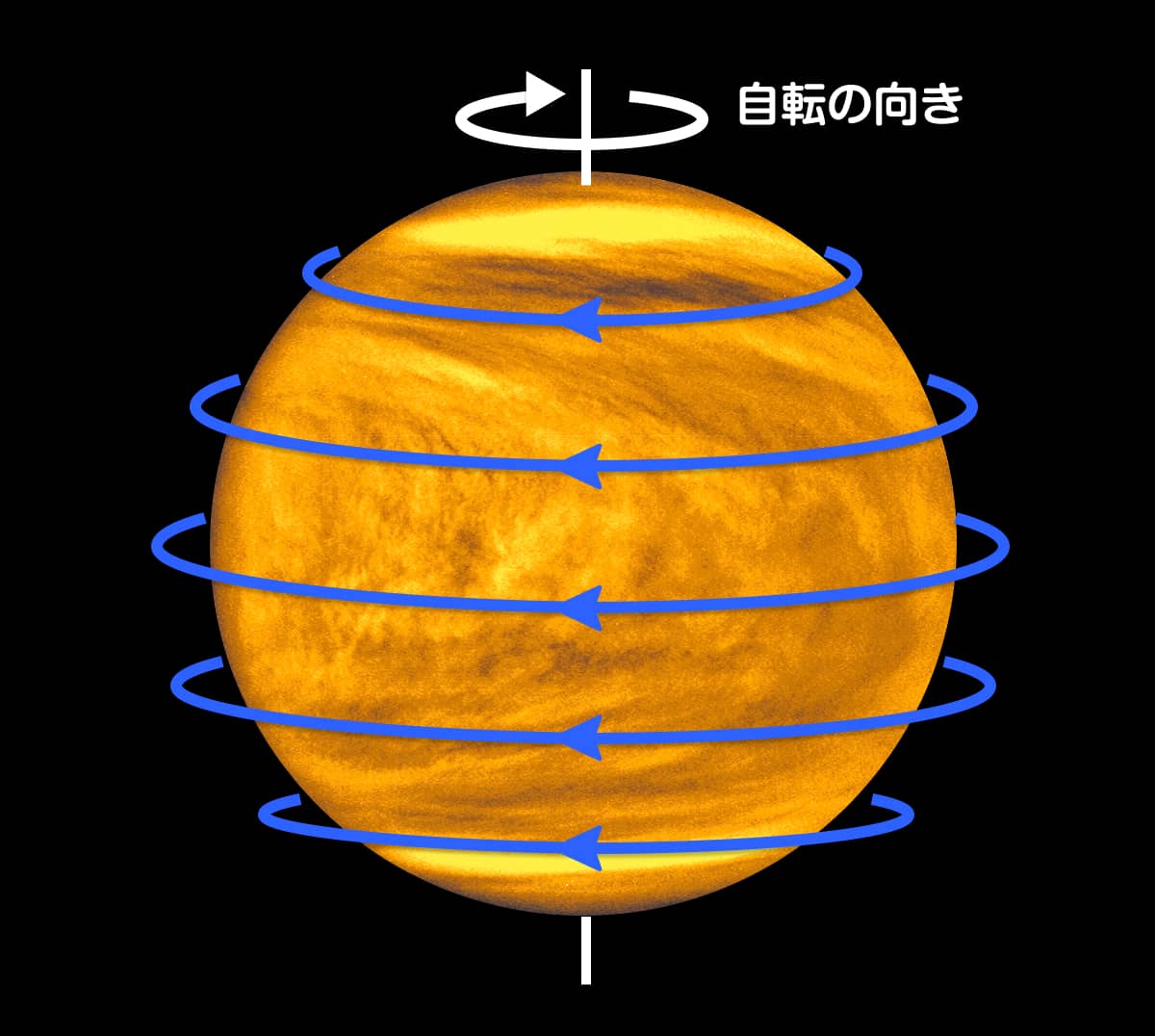

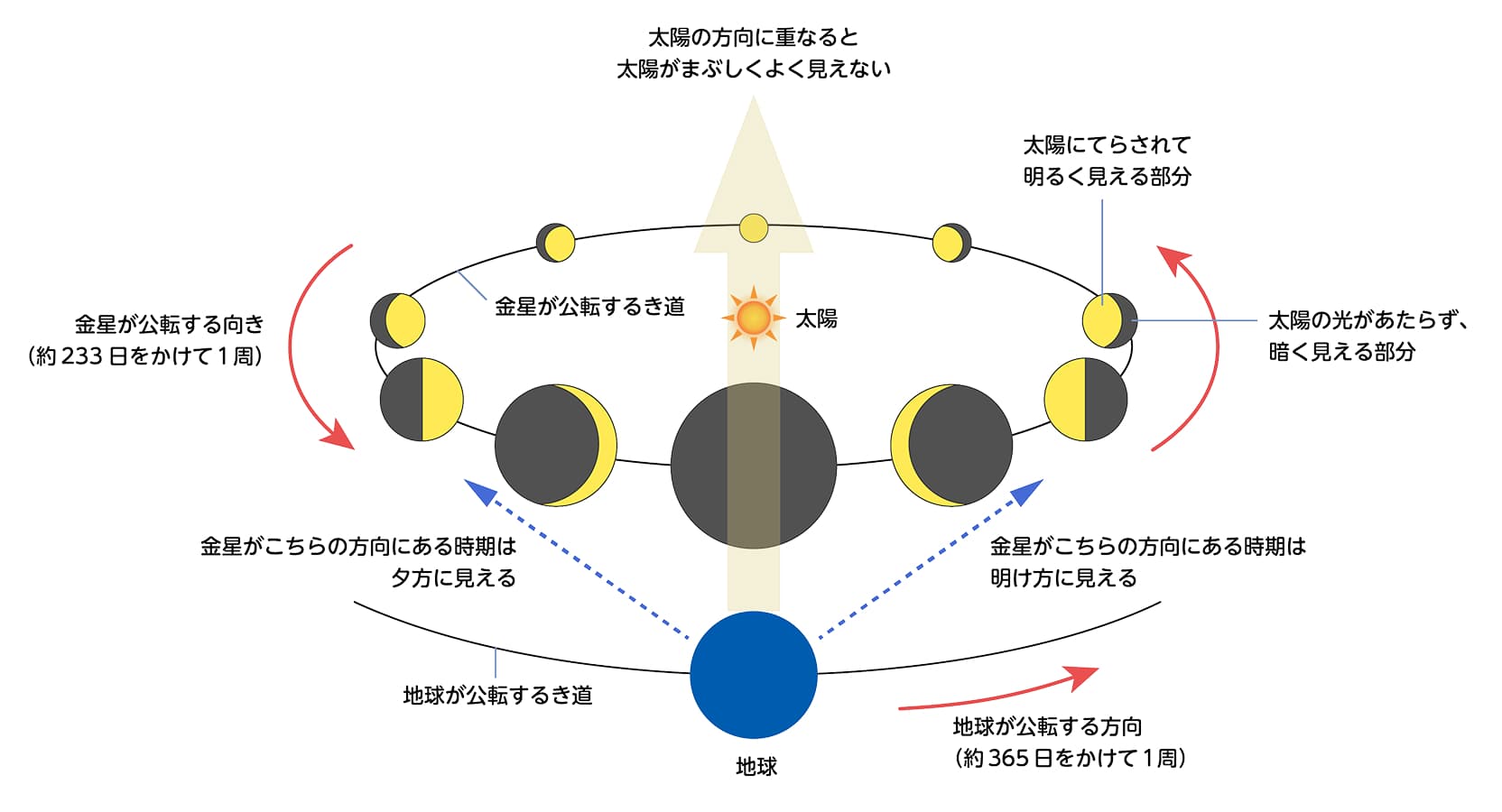

金星の大きななぞのひとつは、太陽系のわく星の中でただひとつだけ「ぎゃく向き」に自転していることです。ほかの星は地球の北側から見て反時計回りに公転し、自転も同じ向きです※5。これは太陽系ができたときにガスやチリが同じ向きに回転していたためと考えられています。しかし金星の自転だけは時計回りで、1回転(=地球でいえば1日)には243日かかります。これは、金星が太陽のまわりを一周公転(=地球でいえば1年)する225日より長いのですが、理由はわかっていません。

さらに太陽系最大のなぞのひとつといわれるのが、金星の地上から高さ(=上空)70kmあたりでふいている時速360kmというの強れつな風です。約4日で金星を一周し、「自転をこえるスピードでふく」という意味で「スーパーローテーション」とよばれています。

- ※1 わく星をおおっている気体のこと。地球では空気

- ※2 いまの地球は、おもに、ちっそと酸素(さんそ)でできた大気におおわれています

- ※3 金星から太陽までの距離は約1億820万kmで、約1億4960万kmの地球より太陽に30%ほど近くにあります

- ※4 金星の大気は二酸化炭素97%、ちっそ3%で、気あつ(=空気がまわりからおされる力)は地球の90倍にもなると考えられています

- ※5 公転とは、こう星(=太陽系でいうと太陽)のまわりを、わく星(=地球や金星など)が回ること。または、わく星のまわりを、えい星(=月など)が回ること。自転とはこう星、わく星、えい星などが、こまのように“じく”を中心に回転することをいいます