夜空にあざやかな光のイルミネーションを見せてくれる花火。赤や青、緑やオレンジ、そして紫など色の変化は、見る人をおおいに楽しませてくれます。花火の色は、なぜいろいろあるのでしょう?とちゅうで花火の色が変わるのはどうしてでしょう?花火のしくみをさぐってみましょう。

色と光

夜空にあざやかな光のイルミネーションを見せてくれる花火。赤や青、緑やオレンジ、そして紫など色の変化は、見る人をおおいに楽しませてくれます。花火の色は、なぜいろいろあるのでしょう?とちゅうで花火の色が変わるのはどうしてでしょう?花火のしくみをさぐってみましょう。

わたしたちが目にする光は、太陽の光や電灯の光、それがものに反しゃして見える光だけではありません。ものが燃(も)えるときに出る炎も、光を放っています。

炎の色といえば、赤を思いうかべるのではないでしょうか。しかし、じっさいは、赤い炎だけではありません。

右の図は、さまざまな金属(きんぞく)を熱したじっけんの写真です。これをみると、炎の色は赤だけでなく、さまざまな色があることがわかります。この色は、ナトリウムなら黄色、銅(どう)なら青緑というように、金属(きんぞく)によって決まっています。

このように、金属を熱したときに、その金属の種類(「元素(げんそ)」といいます)によって決まった色を出すことを、「炎色反応(えんしょくはんのう)」といいます。

金属の炎色反応(えんしょくはんのう)

写真提供:中條敏明(ちゅうじょうとしあき)氏

炎色反応は、とても小さな世界でおこっています。

金属は、とても小さなつぶ(「原子(げんし)」といいます。)がたくさん集まってできています。さらに、1個の原子には、まん中に1個の「原子かく」があり、そのまわりをいくつかの「電子」(電子の数は元素によってちがいます)が回っています。

電子は回るコースが決まっていて、このコース以外の場所を、勝手に回ることはできません。

ところが、原子が加熱されると、電子は熱のエネルギーをすいとって、ふだん回っているコースの外側にある別のコースに「ジャンプ」します。この時、電子が持つエネルギーは、すいとった熱エネルギーの分だけ高くなっています。

しかし、この外側のコースは原子かくから遠くはなれて不安定なので、電子はすいとったエネルギーを光として放出して、元の安定したコースにすぐにもどるのです。

つまり、電子が内側のコースと、外側のコースにいる時には持っているエネルギーがちがい、この「エネルギーの差」が光のエネルギーとなるわけです。このような「電子のジャンプ」のしかたは、元素によってちがい、放出される光のエネルギーがちがいます。光のエネルギーがちがえば、光の波長もちがってくるので、元素ごとに色がちがう炎色反応が見えるようになります。

花火は、この「炎色反応」を利用しています。

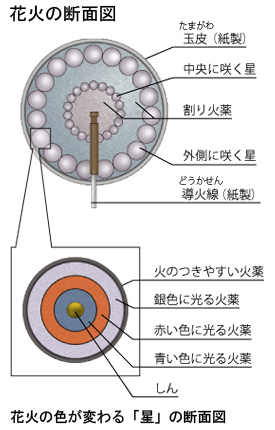

ふつうの打ちあげ花火では、大きな玉(=「花火玉」といいます)のなかに、2種類の火薬が入っています。1つは、空に上がったときに花火玉を割(わ)るための火薬です。もう1つが丸い形をした「星」とよばれる火薬で、花火の光の1つずつとなり、さまざまな色を出します。

この「星」には、さきほどの「炎色反応」をおこす金属が入っています。これが火薬によって燃えて「炎色反応」をおこし、金属の種類によって、赤や青などちがう色を出すのです。

花火の中には、空に広がってから、色が美しく変化するものもあります。こうした花火の「星」は、真ん中にある「しん」に向かって、ちがう金属が入った火薬をまぶしていく方法でつくられています。空では「星」が外側から燃えていくため、だんだんと色が変わっていくのです。

「星」は花火の美しさを決める重要なもので、しんのまわりに少しずつ火薬をつけて大きくしていく作業でつくられています。つぶがそろった「星」をつくるには、職人(しょくにん)さんの技術(ぎじゅつ)が必要です。

光の“正体”は?

レンズと反射鏡

色と光