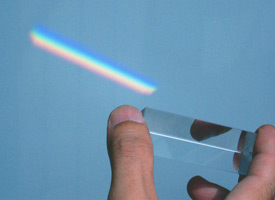

「光!」といわれてまず思いうかぶ「太陽の光」。わたしたちは「白っぽい、とう明」などに感じますが、実は数かぎりない色の光からできています。もし、本当かどうか知りたいときは、ホームセンターなどで売っているプリズムや分光シートを手に入れて、太陽の光を通してみましょう。虹(にじ)のようにたくさんの色があらわれます。

これは、「白い光の中にはいろいろな色が入っている」ということを、ぎゃくにいうなら「いろいろな色が集まって白い光がつくられている」ということをしめしています。

- 関連コンテンツ

- 光のなぞ「色ってなに?」