人間の目には、ものをはっきり見るためのしくみがあります。

特に考えたりしなくても目に入ってくる光を、目と脳(のう)が自動で調節して、はっきり見えるようにしているのです。

でも、さまざまな原因によって、この調節がうまくできなくなるのが「近視(きんし)」や「遠視(えんし)」です。

近視や遠視のしくみ、そして近視や遠視でもはっきり見えるようにするめがねやコンタクトレンズについて考えてみましょう。

色と光

人間の目には、ものをはっきり見るためのしくみがあります。

特に考えたりしなくても目に入ってくる光を、目と脳(のう)が自動で調節して、はっきり見えるようにしているのです。

でも、さまざまな原因によって、この調節がうまくできなくなるのが「近視(きんし)」や「遠視(えんし)」です。

近視や遠視のしくみ、そして近視や遠視でもはっきり見えるようにするめがねやコンタクトレンズについて考えてみましょう。

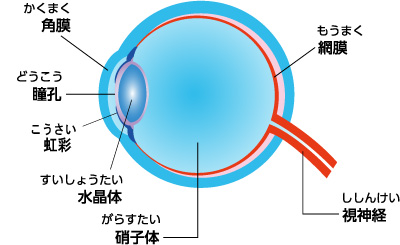

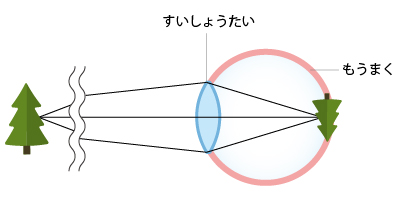

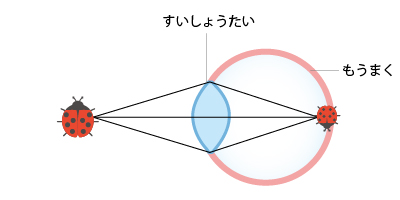

人間の目は、虫メガネのように真ん中がふくらんだ「凸(とつ)レンズ」のはたらきをする「水しょう体」、目に入る光の量を調節する「こうさい」、目のおくのほうで入ってきた光を感じる「もうまく」などでできています。

そして、人間は目と脳のれんけいプレーでものを見ています。外から目にとどいた光は、水しょう体で曲げられ、もうまくに映(うつ)り、それをもうまくにある神けいさいぼう(=視(し)細ぼう)が感じとって電気信号にし、視神けいをとおして脳に送ります。そして、脳があらためて信号を「何がどう見えているか」に組み立てなおしているのです。

目のしくみ

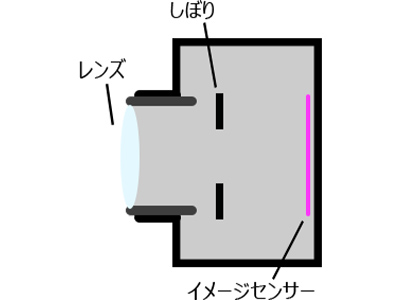

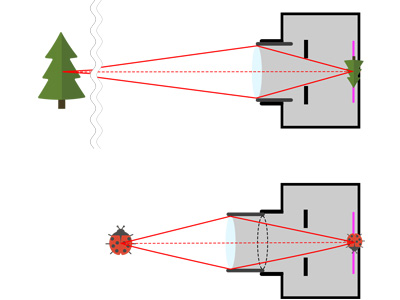

実はカメラも、目とたいへんよくにたしくみです。

レンズで光を曲げて、光を受けとるイメージセンサーで電気の信号にかえて、人間でいえば、脳にあたる「映像(えいぞう)エンジン」という半どう体チップに送り、写真や映像ができあがります。

デジタルカメラとデジタルカメラを横から見たしくみ

レンズ : とどいた光を曲げて集めます。じっさいのカメラについているレンズには、何まいものレンズが入っています。

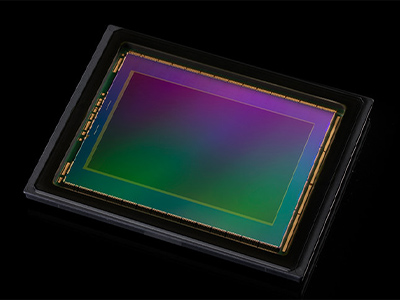

イメージセンサー : 光をうけとって映像エンジンに電気の信号を送ります。

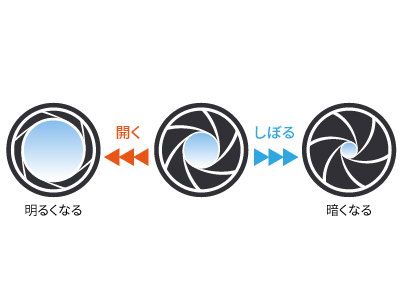

しぼり : 光をとりこむ量を調節します。

カメラのイメージセンサー

カメラの中に入っている映像エンジン(半どう体チップです)

カメラのしぼり(イメージ)

見たいものをはっきり見るために、とても大事な凸レンズのはたらきをするのが水しょう体です。

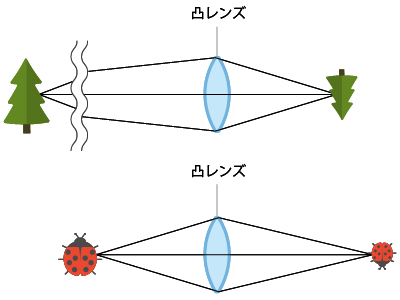

凸レンズには光を曲げて(=「くっせつ」といいます)、集めるはたらきがあり、このはたらきで遠くにあるもののすがたが、レンズの反対側に「上下左右さかさまに」映ります*。

凸レンズを通った光は、カメラの中で映像をつくりだします

レンズで集めた光でできたもののすがたを「像(ぞう)」といいますが、像がはっきり映るようにぴったりと光が「もうまく」の上に集まると、見たいものははっきりと見えます。このぴったりと光が集まることを「ピントが合う」といいますが、光が集まる場所が「もうまく」からずれて「ピントが合わなく」なると、見たいものはぼけて見えます。このため、ぴったりと光を集める(=ピントをあわせる)ための調節がとても大事になります。

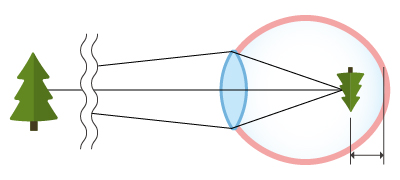

像ができる場所は、ピントを合わせたいものがどこにあるかによって変わります。図のように、同じ凸レンズを使うとすると、遠いものだとレンズから像ができる場所までのきょりは短く、逆に近くのものだと長くなります。

同じ凸レンズのばあい、見たいものが遠くにあるとき、像ができる場所は近くなり、近くにあるときは遠くにできます

人間の目は見たいものまでのきょりに合わせて、考えることなしに、もうまくに自動でピントを合わせます。見たいものが近くにあるときは、目と脳が連らくをとりあって、水しょう体のまわりにあるきん肉に力をくわえて、水しょう体を少し厚(あつ)いレンズ**に変形させるのです。厚いレンズは光を曲げるはたらきが強いので、像ができる場所までのきょりを短くでき、もうまくでピントが合うようになり、近くにある見たいものもはっきり見ることができます。

遠いところを見るときの目

近いものを見るときの目

近いものをみるとき人間は、水しょう体をあつく変形させて、光を強く曲げ、もうまくに像がはっきり映るようにします

カメラでは近くのものにピント調節をするとき、レンズ全体を前にいどうさせます。レンズとイメージセンサーのきょりが長くなるため、光はイメージセンサーにぴったり集まり、はっきり映る写真にすることができます

カメラでは近くのものにピント調節をするとき、レンズ全体を前にいどうさせます。レンズとイメージセンサーのきょりが長くなるため、光はイメージセンサーにぴったり集まり、はっきり映る写真にすることができます

*人間の目では、上下さかさまの像を、脳の中で正しい向きにしています

**正しくは面がより強くカーブしたレンズ

遠くを見るピント調節がうまくできなくなるのが近視です。お父さんやお母さんのからだの特ちょうを受けつぐ「いでん」のえいきょうがあると考えられていますが、スマホや本などを目に近づけて長い時間見つめつづける生活をすると、なりやすいともいわれています。

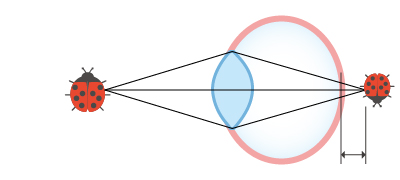

近視のしくみはまだ完全にわかっていません。しかし、ふだん近くのものばかりを見ていると、ピント合わせをらくにするために水しょう体からもうまくまでのきょりが長いままになって目の全体(=眼球(がんきゅう))が前後に少しのびたり、水しょう体が厚くなったままで元に戻らなくなることがあるといわれています。

近視のじょうたい

眼球が少し伸びたりすると、像がもうまくより前にできて、もうまくにできる像はぼけます

そして、近視とは逆に、像のできる場所が「もうまく」より後ろになり、近くのものにピントが合わなくなるのが遠視です。しくみも近視と反対で、眼球がちぢんだり、水しょう体を厚くするきん肉がうまくはたらかなくなったりしておこります。

遠視も原因は完全にはわかっていませんが、「いでん」のほか、年をとるなどで目のきん肉が弱ると水しょう体を厚くできなくなり遠視のじょうたいになります。

遠視のじょうたい

眼球がちぢんだり、目のきん肉がうまくはたらかないと、像がもうまくより後ろにできるじょうたいになり、像がぼけます

近視や遠視はピント合わせのしくみの調子がよくないだけなので、完全な病気とはいえません。しかし生活するのに不便ですし、そのままにしていると頭痛(ずつう)などのほかの病気につながることもあります。そこで使うのがレンズを使った「めがね」です。

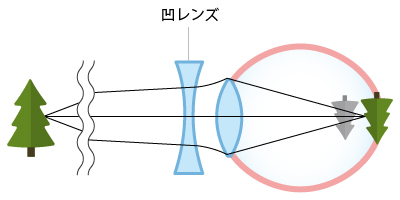

“もうまく”より前にはっきりした像ができる近視では、水しょう体のしょう点きょりが短くなっているのと同じなので、凸レンズとは逆に真ん中の部分がうすく、はたらきも逆の「凹(おう)レンズ」のメガネをかけることで、もうまくにピントが合うように調節します。

近視のメガネ

凸レンズとはぎゃくに光をひろげるはたらきをする凹(おう)レンズを目の前に置くことで、ピントが合う場所が後ろ側にずれて、像がもうまくの上にできるようになります

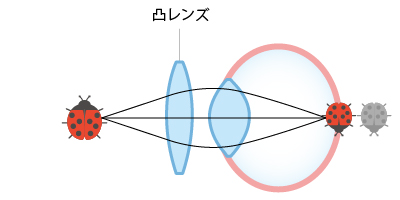

遠視では、逆に、長すぎるしょう点きょりが短くなるように凸レンズを使って調節します。

近視や遠視のようすは一人ひとり大きな差があります。ですから、メガネはきちんと目のじょうたいを調べてつくります。ほかの人のメガネを使うことはできません。

遠視のメガネ

凸レンズで光を少し中側に曲げてから、目に入るようにすることで、もうまくより先にできていた像がもうまくの上にできるようにします

近視や遠視になった時、目にちょくせつくっつけるコンタクトレンズを使う方法もあります。コンタクトレンズはメガネのしくみと同じように、近視なら真ん中がうすくてまわりがあつい、遠視なら真ん中があつくてまわりがうすいプラスチックのレンズで、人それぞれにちがう眼球のカーブにあわせて形づくられます。目にちょくせつつけるものなので、目をきずつけないように取りつけや取りはずしができること、ばいきんが入らないようにせいけつにしておくことがとても大事で、しっかり自分でできるようになるまでは、使わない方がいいとされています。また、メガネと同じように目のじょうたいにあったコンタクトレンズを選ぶことも大切です。

メガネ

コンタクトレンズ

写真提供:日本コンタクトレンズ協会

私たちの目は、考えることなくピントを合わせたり、暗さや明るさにもすばやくなれることができるなど、いまの人間のぎじゅつをこえるおどろくべきせいのうをもっています。

目を使いすぎて目のまわりにあるきん肉や神けいにつかれがたまると、近視や遠視だけでなくさまざまな目の問題がおきやすくなります。また、読んだり見たりするときのしせいやまわりの明るさなども、目の健康にえいきょうします。いろいろなじょうほうを調べて、目のすばらしいしくみを大切にしていきましょう!

光の“正体”は?

レンズと反射鏡

色と光