いまでは、時間の単位※として、おなじみの「秒」。でも、この「秒」は、そもそもどうして考えられたのでしょう?また、その1秒はどのようにして決まるのでしょうか。1秒の正かくさはどうして必要なのか?秒の長さの決め方、時間のはかり方の歴史、GPSや自動運転と時間とのかかわり、そして時間の未来まで、時間のなぞをさぐってみましょう。

- ※ 数や量をはかる「きじゅん」となる決めごと

色と光

いまでは、時間の単位※として、おなじみの「秒」。でも、この「秒」は、そもそもどうして考えられたのでしょう?また、その1秒はどのようにして決まるのでしょうか。1秒の正かくさはどうして必要なのか?秒の長さの決め方、時間のはかり方の歴史、GPSや自動運転と時間とのかかわり、そして時間の未来まで、時間のなぞをさぐってみましょう。

「時間」といったとき、「朝の6時」や「夜9時」などのような「時こく」をさすときと、いつであるかに関係なく「時間の長さ」をいうときがあります。「時間の長さ」には年、月、日、時間、分、秒などのさまざまな単位があり、わたしたちがふつうの生活で使っているいちばん短い時間の単位が「秒」です。

1秒は生活の中で使うことはありますが、ほんのわずかな時間に感じられる長さです。しかし、このわずかな1秒を決める挑戦(ちょうせん)は、人類のれきしでもかなり早くから始まっていました。大昔の人類のそせんは、昼と夜をくり返すくらしの中で、日の出から次の日の出までを「1日」と決め、これをもとにより短い時間の区切りを考えました。そして古代ギリシャや古代ローマとよばれる時代には、1秒よりも短い時間の単位までもが考えられていたのです。

「日、時、分、秒」という時間の長さの単位は、11世紀(せいき)ごろのペルシア(=いまのイランあたり)や13世紀のヨーロッパで決められます。ただし、そのころは時間の長さをはかる方法といえば日時計※1や水時計※2だけだったため、いまの1秒のような短い時間の長さははかれませんでした。つまり「秒」は、短い時間の長さを考えるためにつくられただけで、1秒は正かくに決められてはいませんでした。1秒が正かくに決まっていなくても、当時の生活ではあまり問題にはなりませんでした。

1秒のきじゅんを決める必要が出てきたのは、17世紀に歯車で動いて時こくや時間の長さをしめす機械式時計が開発されてからです。

それまでの間に人類は、1日の長さをきじゅんに、1日の24分の1を1時間、1時間の60分の1を1分、1分の60分の1を1秒という決まりを考えていました。つまり1秒は1日の86400分の1で、機械式時計の文字ばんや針を動かす歯車の動きなどはこの決まりをもとにつくられました。1日の長さをきじゅんと決めることで、すべての時計の進みぐあいを合わせることにしたのです。

1日の長さは日の出から次の日の出までなので、これは太陽の動き、つまり地球の自転(=地球がコマのように回転する動き)で決められました。この動きは、とてもきそく正しい運動と考えられていたので、時間のきじゅんにふさわしかったのです。

しかし19世紀から20世紀にかけて、せいみつな天体かんそくができるようになって、地球の自転が一定でないことが明らかになります。たとえば陸上の氷が海に流れ込んだり、 地球の表面が変形(=「地かく変動」といいます)すると地球の重さのバランスが変わり、自転のスピードが変化するのです。

そこで1950年代の終わりごろに、もっと安定している地球の公転(=太陽のまわりを地球が1年をかけて回る動き)をもとに1日の長さを決め、それをもとに1秒の長さを決めることになりました。しかし、公転は自転より安定はしていますが、じっさいに1日の長さを決めるためだけでも数ヶ月間の天体かんそくが必要だったり、高いせいどでのかんそくがとてもむずかしいなどの不便さがありました。

いっぽう時計のぎじゅつは、はってんして正かくさが高まります。特に1930年あたりから登場したクォーツ式※時計では100万〜1000万分の1秒という正かくさで時間の長さがわかるようになりました。このレベルの時計があると、それまでの1日の長さをもとにした1秒のきじゅんの不正確さがはっきりとわかります。そして1秒のきじゅんが不正確なら時計がどれほど正かくでも意味がありません。そこで人類はもっと正かくな1秒のきじゅんをつくりたいと考えるようになりました。

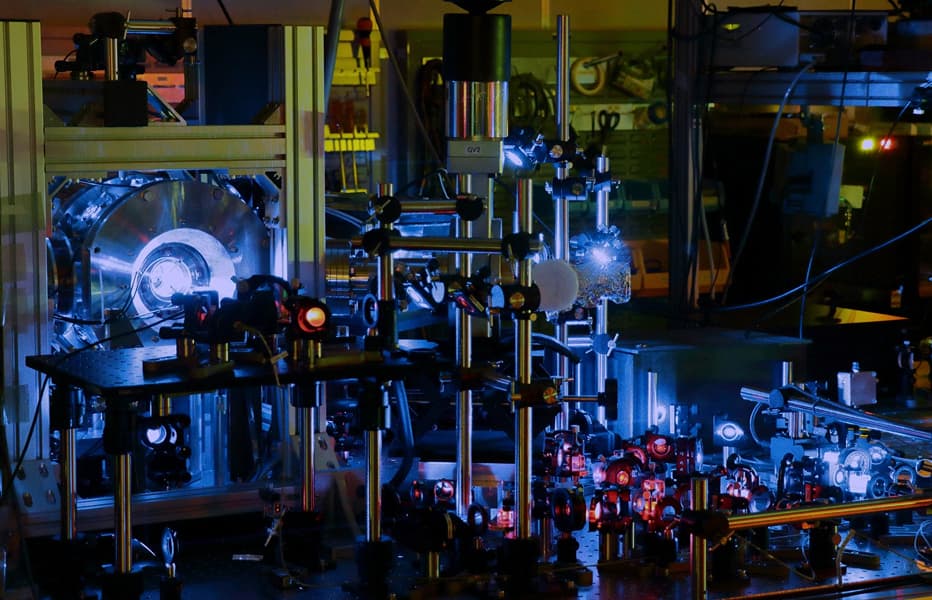

そこで注目されたのが原子時計です。「時計」といっても時こくを知るための時計ではなく、原子※1と電磁波(でんじは)※2のせいしつを利用して、1秒の正確な長さをはかり、ほかの時計の動きをコントロールするそうちで、正式な名前を「原子周波数(しゅうはすう)標準(ひょうじゅん)器」といいます。

原子は、原子の種類(=元素(げんそ)という)ごとに決まった周波数の電磁波があたると、少しだけエネルギーが高いじょうたいになります。たとえば原子時計で使われているセシウムという元素では、919631770ヘルツ(ヘルツ=波が1秒間にゆれる回数)という周波数の電磁波をあてるとエネルギーが高くなります。※3

これを利用して1秒をはかります。いろいろな周波数の電磁波をセシウム原子にあてて、原子がエネルギーの高いじょうたいになったなら、そのときの電磁波の周波数は919631770ヘルツです。このため、その電磁波の波が919631770回くり返される時間が「1秒」になるというわけです。これを利用してほかの時計の進みやおくれを調節します。

このセシウム原子時計はおどろくほど正かくで、1万年から10万年に1秒しかずれないレベルとされています。

1967年、世界中でセシウム原子時計によってはかられる1秒を「1秒」とすることが国際(こくさい)会議※1で決まりました。正式に、「光」で1秒を決めることになったのです。いまでは、この「1秒のきじゅん」が、テレビやラジオの放送、けいたい電話の通信、情報(じょうほう)通信、GPS※2などに使われ、私たちの便利な生活をささえています。特に情報通信やGPSなどでは、情報を出す側と受け取る側で時計が正かくに合っていることがとても重要です。情報は、出す側で電波や電気の信号にしてから送るのですが、時計がずれるとその信号がいつ送られたのかいつ受け取ったのかがあいまいになります。すると、受け取った側では、信号をもとの情報にうまく組み立てることができません。いまは、通信で送る情報の量がどんどんふえていて、時間にもさらにきびしい正かくさがもとめられる時代になってきているのです。

そして、原子時計よりもさらに正かくな時計の開発が進んでいます。

セシウム原子時計に代わる次世代の時計のひとつとして、いま、注目されているのが、日本で開発されている「光格子(ひかりこうし)時計」です。光格子時計は理ろん的には100億年で1秒もくるわない「ちょう高せいど」の時計で、レーザー光でたくさんの原子を空中にならべて、そのようすをかんさつするという光のぎじゅつが使われています。

これほどの高いせいどで時間の長さをはかるねらいのひとつには、宇宙(うちゅう)のしくみを明らかにすることがあります。

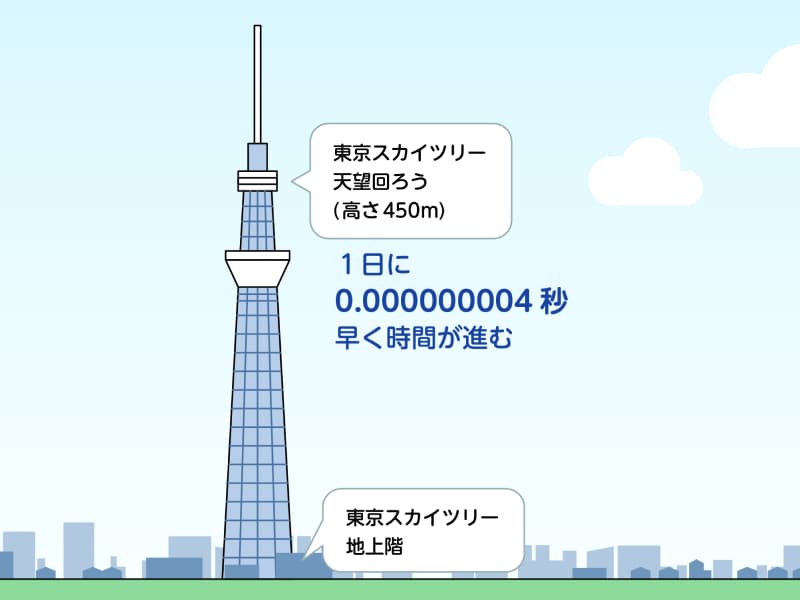

いま、宇宙のしくみを考えるとき、そのもとになっている考え方のひとつがアインシュタイン(1879-1955)による「相対性理論(そうたいせいりろん)」です。この理論によると重力のはたらきは時間の進みかたにもえいきょうをあたえます。しかし、これを確かめるにはセシウム原子時計よりはるかに正かくな時計をつかって、ごくわずかな時間の進みかたの差を調べる必要がありました。そこで、じっさいに開発中の2台の光格子時計を使って、東京スカイツリーで地上450mの高さと地上とで調べたところ、地上450mの高さでは1日に4ナノ秒(0.000000004秒)ほど時間が早く進むことを、世界で初めてたしかめることに成功しました。アインシュタインが考えた理論がたしかめられただけでなく、宇宙のしくみをこれからさらに正かくに考えていく助けになります。

このぎじゅつを使えば、重力のわずかな変化もわかるようになります。地球の内部で岩ばんやマグマが動くと重力の変化がみられるため、研究を進めていけば、じしんの予知ができるようになるかもしれません。

このほかにも1秒の正かくさをもとめる科学のちょうせんは、あらゆるぎじゅつの進化にかかせないこととして、大いに注目されています。

光の“正体”は?

レンズと反射鏡

色と光