冬が近づくと、それまで緑だった木々の葉が黄色や赤に色づきます。おなじみの紅葉(黄色に色づくときは黄葉と書くこともあります)で、日本などがある中緯度(ちゅういど)※の地域であればどこでも見ることができます。でも、なぜ葉の色が変わるのでしょう?植物は季節を感じとっているのでしょうか?

※ 赤道と北極(または赤道と南極)との真ん中ぐらいの位置をこうよんでいます

光の“正体”は?

冬が近づくと、それまで緑だった木々の葉が黄色や赤に色づきます。おなじみの紅葉(黄色に色づくときは黄葉と書くこともあります)で、日本などがある中緯度(ちゅういど)※の地域であればどこでも見ることができます。でも、なぜ葉の色が変わるのでしょう?植物は季節を感じとっているのでしょうか?

※ 赤道と北極(または赤道と南極)との真ん中ぐらいの位置をこうよんでいます

栃木県日光の紅葉

紅葉といえば、赤くなるモミジや黄色に変わるイチョウがよく知られています。これらの木々の葉も、春から夏にかけては緑色です。そもそもなぜ植物の葉は緑なのでしょう?

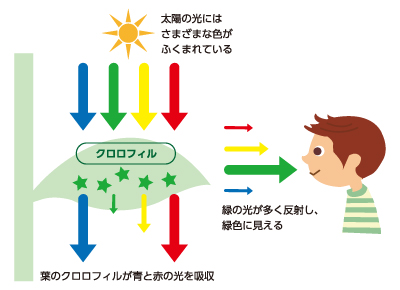

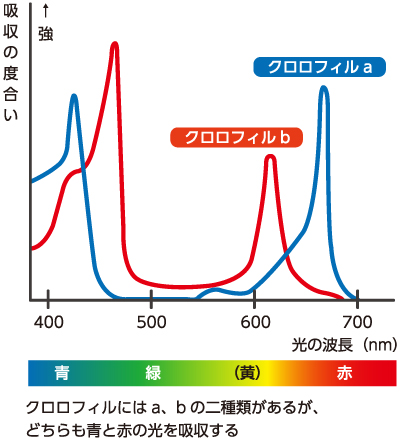

植物の葉はふだんの日中には、二酸化炭素(にさんかたんそ)と水、光を使って養分(=「でんぷん」というもの)と酸素(さんそ)をつくっています(=これを光合成とよんでいます)。このとき、光を効率(こうりつ)よく吸収(きゅうしゅう)するためにはたらくのがクロロフィル(=葉緑素(ようりょくそ)ともいいます)という色素(しきそ)です。植物細ぼうの中にある葉緑体に入っていて、光の3原色(=赤、青、緑)のうち、おもに青と赤の光を吸収し緑の光を反しゃするため、植物は緑に見えるのです。そして紅葉のしくみのひとつが、このクロロフィルの変化にあります。

葉が緑に見えるしくみ

クロロフィルが吸収(きゅうしゅう)する光の波長

秋になると、木は冬のしたくをはじめます。気温が低くなると光合成などのスピードはおそくなる上に、昼の時間が短く、太陽の光も弱まるので、つくる養分がへります。エネルギーのもととなる養分がへると、木は使うエネルギーを少なくするために、すっかり「省エネモード」になって、葉のはたらきをだんだんと止めていくのです。

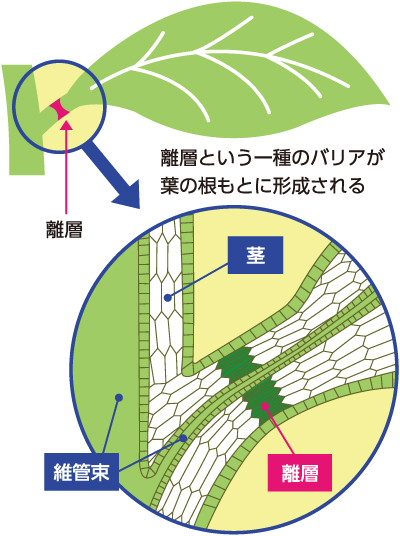

この変化は葉のはたらきがなくなっていくため、「葉の老化」ともよばれますが、木はこのとき、葉の根もとに「離層(りそう)」という水や養分の行き来をへらすバリアのようなものをつくり、葉の活動をおさえて、使うエネルギーを節約します。さらに葉のクロロフィルを分解(ぶんかい)して養分に変えて活動のエネルギーをつくりだし、幹(みき)へと送ります。そのため、クロロフィルがへり、緑色がしだいにうすくなるのです。

離層(りそう)

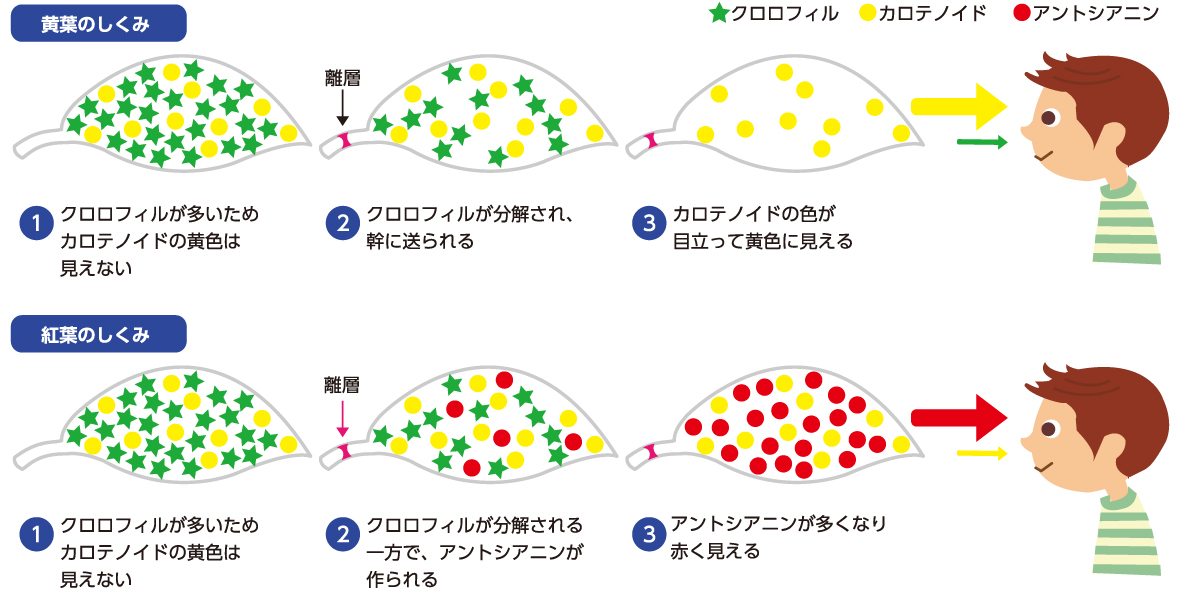

葉の緑色が弱まると、もとから葉にあった別の色素の色が目立つようになります。多くの葉にはクロロフィルのほかにも、黄や赤に見えるカロテン類やキサントフィル類などといわれる色素(まとめてカロテノイドとよびます)がふくまれています。これらの色は、クロロフィルが多いときは緑にかくれて感じられません。でもクロロフィルがへって緑色がうすまると目立つようになります。イチョウなどでおきる黄葉はこれが原因です。

また、ブナやケヤキなどでは、葉の中でタンニンがふえることで、こい茶色(=かっ色)が目立つようになります。タンニンはお茶に入っていることで知られる物質(ぶっしつ)で、そのもととなる物質は多くの植物がもっています。これが葉の老化とともに酸化(さんか)※などをおこして、かっ色のタンニンになります。これを紅葉や黄葉にたいして「かつ葉(かつよう)」とよぶこともあります。

※ 物質が酸素(さんそ)と合わさってちがう物質に変化すること。食べものの見た目や味、栄養が変わってしまったり、鉄がさびたり、人間の皮ふのつやがなくなったりするのは、酸化のえいきょうです。

黄葉

黄葉と紅葉のしくみ

モミジなど赤くなる植物では、葉緑体の分解が始まる前にアントシアニンという物質がつくられはじめます。アントシアニンは赤や紫の花などにも入っている色素で、多くなると葉は赤く色づいて見えます。アントシアニンができはじめるきっかけやそのはたらきについては、まだ完全にはわかっていません。ただ、秋になって光合成が効率よくできなくなったときに、植物の体には太陽の光が強すぎて害になる場合があります。アントシアニンは紫外線をよく吸収するので、強すぎる光をやわらげる役割があると考えられています。

このように紅葉は、クロロフィルがへって、もとからあるカロテノイドが目立つと黄色に、アントシアニンが多くつくられると赤色になる現象(げんしょう)です。なお、葉の根もとにできる離層(りそう)には、細ぼうどうしのつながりをほぐす物質も入っているため、老化が進むと葉の部分だけが落ちる(=落葉する)植物も多くあります。

紅葉

部分紅葉の例

水分や養分の行き来が止まったところから紅葉がおきます

紅葉や落葉などは、植物の中のさまざまな活動からおこります。きっかけはまだくわしくはわかっていませんが、温度が下がったり、日照時間がへることや、細ぼう内の液体のねばりけ(=ねん度)の変化がはたらいているとする説などがあります。しかし、植物がきびしい冬をこすために物質やエネルギーを節約するしくみで、季節の変化が大きい地いきで生き残っていく手段(しゅだん)のひとつであることはまちがいありません。

光の“正体”は?

レンズと反射鏡

色と光