真っ赤なチューリップ、青い空、緑の木の葉。わたしたちのまわりには、色があふれています。そもそも「色」とはどのようなものでしょうか?

太陽や電球などは、それ自体が光を放っています。ですから、太陽や電球の「色」は「光の色」だといえます。光の色は、「光の三原色」と呼ばれる、赤、緑、青の組み合わせでつくることができます。

では、光でないもの(=物体)の色はどうして見えるのでしょうか?実はものが光を反しゃした色が見えているのです。真っ暗な部屋では色が見えないどころか、ものの形もわかりません。これは、物体が光を全く反しゃしていないからです。外に出て、月明かりなどの弱い光がある場所では、ものの形はわかりますが、光が十分に反しゃしていないため、色までは見わけることができません。

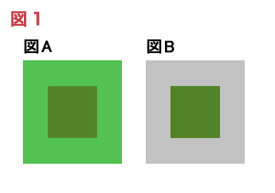

光を十分に受けると、物体の色が見えます。この色は、その物体が反しゃしている光の色です。たとえば緑の木の葉は、太陽や電球の光を受けると、その光のうち緑色の光だけを反しゃします。そのほかの色の光は物体が吸収(きゅうしゅう)してしまうのです。こうした反しゃ光がわたしたちの目にとどいて、「色」として見えています。

- 関連コンテンツ

- 光のなぞ「光はRGBでできている」